- Abstract

- Introduzione – Un Apparente Paradosso

- Contesto Storico – L’Esercito Indiano Britannico nella Seconda Guerra Mondiale

- Le 'Razze Marziali'

- La Formazione Militare Iniziale (1943–1945)

- Il Trauma della Partizione – Verso il Pakistan

- Dottrina Militare

- Conclusione

- Letture Consigliate

Abstract

L’articolo analizza gli anni formativi di Muhammad Zia ul Haq per spiegare come la sua educazione militare coloniale abbia influenzato il programma di islamizzazione e accentramento autoritario del Pakistan. Si evidenzia che l’applicazione della sharia sotto Zia fu uno strumento politico volto a rafforzare il ruolo centrale dell’esercito, segnando una continuità tra eredità coloniale e struttura dello Stato pakistano moderno.

The article analyzes the formative years of Muhammad Zia ul Haq to explain how his colonial military education influenced Pakistan’s program of Islamization and authoritarian centralization. It is highlighted that the implementation of sharia under Zia was a political tool aimed at strengthening the central role of the military, marking a continuity between colonial legacy and the structure of the modern Pakistani state.

Introduzione – Un Apparente Paradosso

La figura di Muhammad Zia ul Haq, presidente e dittatore militare del Pakistan dal 1977 al 1988, presenta due elementi che sembrano incompatibili; si tratta della sua formazione iniziale nell’esercito coloniale britannico e il suo successivo programnma sistematico di islamizzazione dello Stato pakistano. La sua carriera militare, effettivamente, ha avuto inizio in un contesto modellato da valori vittoriani, come la disciplina, la subordinazione e lealtà alla Corona Britannica. Successivamente, egli ha espresso una visione politica ispirata ad un rigido ordinamento religioso, che pone la sharia come legge e principio supremo dello Stato.

La sua figura è spesso associata al golpe che nel 1977 destituì il primo ministro Zulfikar Ali Bhutto, alle esecuzioni politiche, alla censura e ad una politica estera condotta nel nome della jihad; originariamente, tuttavia, Zia ha iniziato la sua carriera sotto auspici differenti, e il periodo compreso tra il 1943 e il 1947 continua a ricevere una scarsa attenzione da parte della ricerca. Invece, si tratta di un periodo formativo fondamentale per il futuro politico e militare del futuro presidente del Pakistan.

Questo articolo intende esplorare quegli anni formativi con un’attenzione specifica alla complessità dell’identità postcoloniale, mostrando come l’addestramento militare ricevuto nelle accademie britanniche, le esperienze militari (principalmente come istruttore) nel Sud-est asiatico e, soprattutto, l’esposizione diretta alla violenza della Partizione indiana abbiano contribuito a forgiare in Zia una visione del mondo centrata sull’autorità come fondamento della legittimità politica, sulla disciplina come virtù civile e sull’ordine morale come imperativo dello Stato.

In questo senso, l’indagine biografica si trasforma in uno specchio utile per riflettere sulle continuità, e non tanto sulle apparenti rotture tra colonialismo e autoritarismo, tra imperialismo e nazionalismo religioso. Zia-ul-Haq non fu solo il prodotto di un’ideologia, ma anche il frutto di una transizione storica, in cui le strutture del potere coloniale non scomparvero, ma si trasformarono diventando più durevoli e pervasive. Allo stesso tempo, saranno sottolineate le differenze tra questi due modelli, che non sono sovrapponibili, in quanto derivano da visioni del mondo opposte.

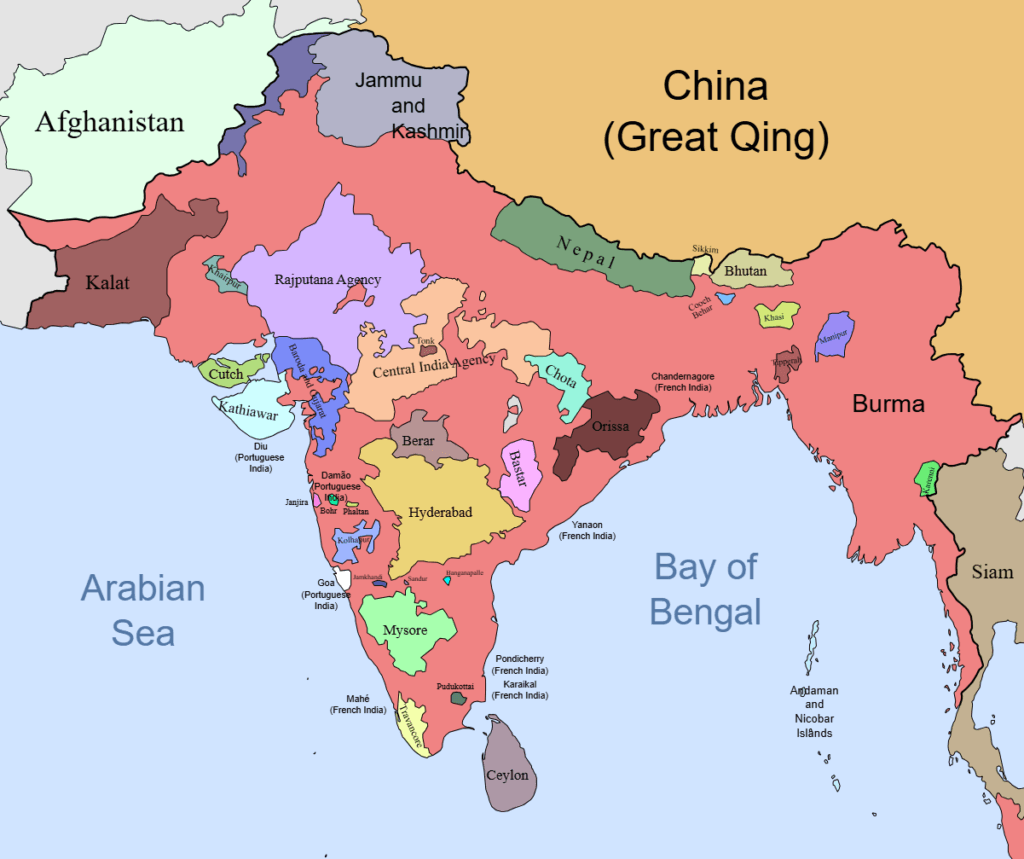

Contesto Storico – L’Esercito Indiano Britannico nella Seconda Guerra Mondiale

Alla vigilia del Secondo Conflitto Mondiale, l’Esercito Indiano Britannico non aveva ancora capacità militari rilevanti, ma si presentava come una forza coloniale relativamente contenuta, impiegata tipicamente in operazioni di scala più ridotta. Tuttavia, il conflitto globale, associato al crescente il rischio di un’espansione giapponese nel Sud-est asiatico, costrinse il governo britannico ad ampliare radicalmente la propria presenza militare in India. In pochi anni, il British Indian Army diventò la più grande forza volontaria della storia moderna, superando i due milioni e mezzo di uomini, una cifra senza precedenti per un esercito coloniale.

Si tratta di un’espansione forzata che modificò profondamente la natura stessa di questa istituzione, e, per questo motivo, furono reclutati uomini provenienti da un background etnico, linguistico e religioso senza precedenti. Tra di essi, si osserva un numero crescente di musulmani del Punjab, come il giovane Zia, che si unì ai ranghi grazie anche ad una deliberata politica di reclutamento che vedeva in questa regione una riserva di ‘razze marziali’, secondo le categorie dell’antropologia coloniale britannica. Le reclute venivano spesso da contesti rurali, erano giovani, e motivati sia da necessità economiche che dal desiderio di acquisire prestigio. Occasionalmente, poi, le reclute ammiravano realmente l’ordine costruito dall’Impero Britannico, e desideravano farne parte, diventandone i difensori.

Anche se i ranghi inferiori erano stati oggetto di un parziale processo di democratizzazione, il comando era sempre ristretto agli ufficiali britannici; a partire dagli anni Trenta del secolo scorso, tuttavia, si notano delle aperture. Pertanto, vengono proposti percorsi di formazione per ufficiali indiani, che si svolgono in accademie come quelle di Dehradun e Mhow. Si tratta di luoghi deputati alla selezione dei migliori ‘talenti’ locali, che vengono integrati nella gerarchia dell’esercito imperiale, sebbene con una certa cautela.

Tale contesto favorisce l’ascesa di Zia ul Haq, che inizia la sua carriera militare in una struttura coloniale, al pari di altri leaders, come quelli indonesiani; anche in questo caso, le principali figure del movimento nazionalista si formano nell’esercito coloniale olandese, oppure nel giapponese PETA. In entrambi i casi, si osservano leaders che ricevono la loro formazione (e relativi valori) da istituzioni europee, o comunque esterne al Paese di origine, occupato da potenze straniere.

Le ‘Razze Marziali’

Prima di analizzare il primo periodo formativo di Zia ul Haq, sembra interessante approfondire uno dei concetti chiave posti alla base del reclutamento di personale indiano (autoctono) anche nelle posizioni di comando (intermedie).

Si tratta del concetto di ‘razze marziali’, elaborato, tra gli altri (ma non solamente) da Lord Roberts di Kandahar, comandante in capo dell’Esercito Indiano Britannico dal 1885 al 1893; dopo aver trascorso circa 4 decenni al servizio del Raj Britannico, egli concluse che

The time had arrived for us to prove to the people of India that we had faith in their loyalty and in their recognition of the fact that their concern in the defence of the empire-was at least as great as ours, and that we looked to them to take their part in strengthening our rule and in keeping out all intruders. (…) He went on to say that, ‘From the time I became Commander-in-Chief in Madras until I left India the question of how to render the army in that country as perfect a fighting machine as it was possible to make it, was the one that caused me the most anxious thought, and to its solution….the first step to be taken towards this end was, it seemed to me, to substitute men of the more warlike and hardy races for the Hindustani sepoys of Bengal, the Tamils and Telegus of Madras, and the so-called Mahrattas of Bombay.

Era giunto il momento di dimostrare al popolo dell’India che avevamo fiducia nella loro lealtà e nel riconoscimento del fatto che il loro interesse nella difesa dell’impero era almeno grande quanto il nostro, e che ci aspettavamo che prendessero parte nel rafforzare il nostro dominio e nel tenere lontani tutti gli intrusi. (…) Dal momento in cui divenni Comandante in Capo a Madras fino a quando lasciai l’India, la questione di come rendere l’esercito in quel paese la macchina da guerra più perfetta possibile, era quella che mi causava maggiori pensieri ansiosi, e per risolverla… il primo passo da compiere in tal senso, mi sembrava, fosse sostituire gli uomini delle razze più bellicose e robuste ai sepoy indostani del Bengala, ai Tamil e Telegu di Madras, e ai cosiddetti Maratti di Bombay.

(Lord Roberts of Kandahar, Forty-One Years in India: From Subaltern to Commander-in-Chief, Richard Bentley and Son, London, 1898, p. 442)

Si tratta di idee che vennero supportate attivamente anche da esponenti dell’esercito pakistano, e che, ancora oggi, sono determinanti; di conseguenza, sembra ragionevole ritenere che la decolonizzazione dell’India non sia ancora avvenuta, perlomeno a livello intellettuale.

La Formazione Militare Iniziale (1943–1945)

Muhammad Zia ul Haq venne ammesso all’Indian Military Academy di Dehradun, una delle più prestigiose istituzioni militari dell’Impero britannico nel 1943, quando aveva circa 17 anni; questa istituzione aveva lo scopo di formare ufficiali indiani destinati ad assumere posizioni di comando (non apicale) nell’esercito coloniale. In quanto giovane islamico del Punjab, proveniente da una famiglia di modeste origini, l’accesso all’accademia rappresentava per Zia una conquista rilevante, ma anche, e soprattutto, l’inizio di un significativo processo di trasformazione della sua identità. Dehradun, in effetti, non era solamente un centro di addestramento, ma un vero e proprio laboratorio di assimilazione all’ideologia imperiale.

I primi mesi trascorsi in accademia misero in evidenza le qualità militari del giovane cadetto, caratteristiche che lo avrebbero segnato per tutta la vita; le fonti evidenziano, in effetti, un atteggiamento riservato, una rigorosa autodisciplina, e, soprattutto, una religiosità che mostrava tratti di fanatismo. Si tratta di caratteristiche che distinguevano nettamente Zia dai suoi compagni di armi, in un ambiente caratterizzato da valori anglo sassoni e da un atteggiamento differente rispetto alla vita.

Dopo essersi diplomato a Dehradun, Zia venne trasferito alla Mhow Officer Training School, uno dei principali centri di addestramento avanzato, in cui il futuro presidente pakistano ricevette una formazione tecnica specifica per il comando di unità corazzate. Le testimonianze dei compagni di corso e degli istruttori britannici lo descrivono come scrupoloso, rispettoso, e poco incline al compromesso. Era un giovane che, al contrario dei suoi compagni, preferiva il silenzio e lo studio alle interazioni sociali ed all’intrattenimento. Sebbene Zia non si distinguesse per carisma, egli eseguiva sempre gli ordini ricevuti con la massima precisione, un tratto sicuramente apprezzato dagli ufficiali britannici.

Il suo primo incarico operativo fu nel battaglione ’13th Lancers’, un reggimento corazzato di grande prestigio, degno erede e rappresentante della tradizione militare dell’India coloniale; non esistono prove certe di una sua partecipazione diretta ad operazioni belliche nel Sud Est asiatico. In questo primo periodo operativo, a Zia furono affidati compiti prevalentemente logistici; ciò nonostante, egli ebbe esperienze indirette delle campagne militari, che lo segnarono profondamente.

La partecipazione a queste missioni avevano una valenza politica, prima ancora che militare, in quanto costringevano ufficiali indiani a combattere i nemici dell’Impero Britannico; nello stesso periodo, del resto, crescevano i nazionalismi nelle colonie asiatiche, come le Indie Orientali Olandesi. Per questa ragione, furono diversi gli ufficiali che dovettero districarsi con una doppia appartenenza, quella al loro Paese di origine, e quella a potenze coloniali le cui fortune stavano declinando.

E’ in questi primi anni, tuttavia, che Zia forma la sua visione del mondo, che in seguito imporrà ad un intero Paese, composta da autoritarismo e da una visione totalitaria e totalizzante dell’Islam, che si sostituisce all’ordine coloniale.

Il Trauma della Partizione – Verso il Pakistan

Il 1947 segna la fine dell’India Britannica e la nascita di due nuovi Stati, l’India, a maggioranza induista, ed il Pakistan, a maggioranza musulmana; in tale contesto, Muhammad Zia-ul-Haq ebbe l’incarico di ‘escort officer‘. Si tratta di una figura il cui compito era quello di proteggere i musulmani che dall’India cercavano di raggiungere il Pakistan; a Zia fu assegnata l’area di Babina (Uttar Pradesh), una delle regioni in cui le violenze settarie erano maggiormente pronunciate dopo la partizione.

Tale incarico sfuggiva alla logica militare, in quanto i convogli che Zia doveva sorvegliare non erano armati, ma formati da persone che cercavano di sfuggire ad una violenza causata da entrambe le parti in causa. Sia induisti che musulmani, in effetti, alimentarono le violenze che seguirono alla partizione del 1947; si trattava di un incarico complesso, in cui non esisteva un fronte o dei nemici facilmente identificabili.

Zia fu dunque testimone diretto della dissoluzione del potere imperiale, che provocò danni umanitari enormi; il caos di quel momento confermò a Zia la necessità di avere istituzioni autoritarie, capaci di imporre l’ordine ad una società altrimenti destinata all’anarchia. La sua visione dello Stato, accentrata ed autoritaria, si è probabilmente formata in questi momenti convulsi, che lo hanno costretto a prendere decisioni drammatiche e difficile, a cui non era stato preparato dalle accademie frequentate.

Sembra interessante notare, a tale proposito, che l’esperienza della partizione deve essere stata talmente traumatica da indurre Zia a non parlarne, anche in seguito; nelle interviste e nelle biografie (anche in Urdu e Bengalese) non si ritrovano sue dichiarazioni relative a questo periodo o al periodo coloniale, a differenza di altri leaders, come Soekarno, di cui esistono diverse biografie, anche in lingua inglese, con testimonianze dirette sulla vita nelle Indie Orientali Olandesi.

Dottrina Militare

Il riserbo per le questioni che riguardano i primi anni della sua carriera, partizione inlcusa, lo si ritrova per un altro elemento, la dottrina militare; anche in questo caso, a differenza di altri leaders (e.g. Nasution in Indonesia) che hanno formalizzato la loro visione, Zia non ha lasciato alcuno scritto esplicito su questo argomento. Ciò nonostante, egli ha interpretato una dottrina precisa, che si è formata proprio tra il 1943 e il 1949, e che poi è stata applicata con coerenza e sistematicità. Tre sono gli elmenti centrali, ovvero la centralità dell’apparato militare, la percezione di una difesa costante contro minacce esterne, e la centralità delle autorità islamiche nell’amministrazione dello Stato.

Le forze armate, dunque, non avevano solamente una funzione di difesa, secondo questa visione, ma erano l’istituzione fondamentale attorno a cui organizzare lo Stato; l’esercito era capace di garantire la stabilità continuamente compromessa dalle crisi politiche, etniche ed economiche. Pertanto, le forze armate erano legittimate ad intervenire direttamente nella vita politica della nazione, allo scopo di preservarne la stabilità e continuità.

In tale contesto, l’Islam era ed è considerato come una forza capace di garantire l’identità del Pakistan, nato proprio da una visione settaria, al pari dell’India; quest’ultima, tuttavia, si è dotata di istituzioni democratiche, che, seppure imperfette e immature non possono essere confrontate con la struttura autoritaria e confessionale del Pakistan.

Per questa ragione, Zia sembra aver seguito, senza averla elaborata in maniera esplicita, una sorta di teologia della sicurezza, in cui religione, forze armate e ammininistrazione seguono criteri religiosi e militari. Zia, in effetti, era convinto che il Pakistan fosse in una condizione di eterna instabilità, e che tale situazione potesse essere affrontata solamente ponendo le forze armate e la religione come principi fondanti della nazione.

Non sorprende, dunque, l’islamizzazione avvenuta sotto la sua presidenza, che coniuga censura, repressione, accentramento dei poteri e propaganda religiosa in una combinazione che si osserva anche ad altre latitudini, seppure con sfumature differenti, come in Iran. La shariah diventa dunque la legittimazione di un ordine che accorda ad un piccolo gruppo di persone i poteri e le prerogative statali, escludendo sistematicamente tutti coloro che non appartengono all’Islam sunnita.

Conclusione

La presidenza di Zia ul Haq ha segnato profondamente il Pakistan, ma si pone in linea di continuità con i principi e i criteri esistenti all’inizio della partizione nel 1947; del resto, la visione accentratrice di Zia si è formata proprio negli anni (1943-1949) che segnano il passaggio dal Raj Britannico all’indipendenza del Pakistan. Questo caso particolare sembra confermare che l’applicazione della sharia non è mai fine a sé stessa, ma rappresenta uno degli elementi portanti nella costruzione di uno Stato autoritario, basato su un ruolo pronunciato dell’apparato militare.

Letture Consigliate

- Arshid, M., Ejaz, M., & Ahmed, W. (2023). Social implications of the Islamisation of General Zia-ul-Haq for Pakistan. Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS), 4(1), 78-76.

- Mahmood, R. (2022). The rule of military in Pakistan: an agent of change? A socio-political comparative analysis of Ayub Khan and Zia-ul-Haq. Journal of Psychology and Political Science, 3(31), 1-15.

- Long, R. D. (2023). Mohan, Surinder. Complex rivalry: the dynamics of India-Pakistan conflict. CHOICE: Current Reviews for Academic Libraries, 60(7), 726-727.

[…] le leggi non potevano contrastare con la sharia. Il mutamento decisivo, tuttavia, avvenne con il colpo di Stato del generale Muhammad Zia ul Haq nel 1977; nel tentativo di legittimare il proprio potere attraverso un’ideologia religiosa, Zia inaugurò […]