Abstract

Il saggio analizza l’evoluzione storica della predicazione cristiana nel Levante (Medio Oriente), dalla sua origine nelle Chiese orientali fino alle trasformazioni contemporanee legate al pluralismo religioso e ai nuovi media. Attraverso l’esame di figure rappresentative, missioni straniere e predicatori locali, viene ricostruito il ruolo della predicazione come spazio di annuncio, ma anche di mediazione culturale, resistenza spirituale e riflessione sociale. Particolare attenzione è riservata al rapporto tra missione e identità, alla tensione tra universalismo cristiano e appartenenze nazionali, e alla crescente esigenza di un linguaggio pastorale capace di coniugare fedeltà evangelica e sensibilità dialogica. Il contributo intende offrire una lettura storicamente informata e teologicamente consapevole della predicazione cristiana in un contesto segnato da fragilità, ma anche da possibilità feconde di incontro.

The essay analyzes the historical evolution of Christian preaching in the Middle East, from its origins in the Eastern Churches to contemporary transformations linked to religious pluralism and new media. Through the examination of representative figures, foreign missions, and local preachers, the role of preaching is reconstructed as a space of proclamation, but also of cultural mediation, spiritual resistance, and social reflection. Particular attention is given to the relationship between mission and identity, the tension between Christian universalism and national affiliations, and the growing need for a pastoral language capable of combining evangelical fidelity and dialogical sensitivity. The contribution aims to offer a historically informed and theologically aware reading of Christian preaching in a context marked by fragility, but also by fertile possibilities for encounter.

Introduzione – Una Situazione Delicata

La predicazione cristiana nel Levante (Medio Oriente) rappresenta una delle espressioni più profonde e durature della presenza religiosa in una regione che, fin dall’antichità, ha custodito incontri e tensioni tra fedi differenti. Anche se Levante e Medio Oriente non sono concetti perfettamente sovrapponibili, in questo saggio essi vengono considerati sinonimi, a ragione delle aree che vengono analizzate, delimitate, appunto, all’area che corrispondeva al Levante, e che attualmente viene ricompresa nella nozione )più ampia) di Medio Oriente. In questo spazio attraversato da imperi, scambi commerciali e rivoluzioni spirituali, la figura del predicatore cristiano ha assunto molteplici ruoli, che non si limitano a quelli strettamente religiosi, ma si estendono a quelli culturali in senso ampio. Si tratta di figure che talvolta hanno svolto la funzione di mediatori in contesti segnati da conflitto o incomprensione.

Questo studio intende ripercorrere, attraverso uno sguardo storico e critico, il cammino della predicazione cristiana in Medio Oriente, evidenziandone le metamorfosi e le continuità; l’analisi non si limita alla dimensione dottrinale, ma si sofferma sulle esperienze concrete, sui contesti culturali e politici che ne hanno influenzato lo sviluppo, e sulle figure che ne hanno incarnato lo spirito. Attraverso questo percorso, sarà possibile cogliere non solo l’evoluzione della predicazione come pratica religiosa, ma anche il ruolo che essa ha svolto nella formazione delle identità cristiane in un’area a lungo segnata da pluralismo, conflitto e resistenza.

L’intento che guida questo lavoro è semplice nella formulazione, ma ambizioso nella sua portata: comprendere in profondità il ruolo e l’evoluzione della predicazione cristiana in Medio Oriente, senza ridurla a una mera attività missionaria né a un’esperienza religiosa isolata.

Origini e Sviluppi della Predicazione Cristiana in Medio Oriente

La predicazione cristiana affonda le sue radici nel medesimo ambiente geografico che vide nascere il cristianesimo stesso; un mondo attraversato da lingue antiche, culture in dialogo e tensioni spirituali profonde. Le prime comunità sorte nell’antico regno di Israele si espansero rapidamente verso la Siria, l’Anatolia e la Mesopotamia; esse non solo custodirono gelosamente il ricordo vivo della predicazione apostolica ma seppero anche sviluppare modalità autonome (e innovative) di testimonianza del messaggio evangelico.

A partire dai primi secoli dell’era cristiana, le Chiese orientali (siriaca, copta, armena e caldea) emersero come realtà dinamiche capaci di trasmettere i contenuti fondamentali della fede nella lingua dei popoli circostanti. Questo processo richiese una costante opera di adattamento al tessuto culturale semitico così come alle influenze greco-ellenistiche dominanti nell’area mediterranea-orientale. Ne nacquero tradizioni omiletiche originali ed elaborate forme catechetiche e liturgiche che ancora oggi caratterizzano queste confessioni e che fanno parte integrante della cultura dei luoghi dove si sono radicate.

Con l’espansione dell’Islam nel VII secolo d.C., per i cristiani iniziò una nuova stagione storica segnata dall’acquisizione dello status giuridico di dhimmi; minoranze relativamente protette all’interno delle società musulmane ma soggette a restrizioni specifiche sia dal punto fiscale sia su quello legale-sociale. Eppure questo contesto segnato da limiti esterni non soffocò mai completamente lo sviluppo interno delle pratiche predicate, e nemmeno l’elaborazione teologica necessaria alla sopravvivenza identitaria. Alcuni autori cristiani riuscirono persino ad avviare fecondi confronti intellettuali col pensiero islamico dominante, come testimonia il caso del patriarca Timoteo I (VIII sec.), capace di stabilire un vero dialogo dottrinale con interlocutori musulmani.

In tale contesto, la predicazione si rivolse soprattutto ai fedeli già appartenenti alla comunità piuttosto che a persone esterne; si tratta di un atteggiamento prudente, richiesto dalle leggi (o dalle norme social) imposte dalle autorità islamiche, come avviene ancora oggi nei Paesi a maggioranza islamica. Pertanto, anche in ambienti ostili, la fede cristiana è riuscita a sopravvivere e resistere come elemento identitario di intere comunità.

Rilevanti, da questo punto di vista, furono numerosi monasteri, che assunsero un ruolo culturale primario in contesti in cui il cristianesimo era una minoranza e spesso era anche perseguitato; non sorprende, dunque, che il ruolo del predicatore fosse decisamente complesso, e che si traducesse in un insieme di figure che operavano all’interno delle società islamiche. Si pensi, in questo senso, ai monaci itineranti, agli abati riconosciuti quali guide spirituale, o anche ai ‘santi taumaturghi’, figure leggendarie a cui venivano attribuiti miracoli e poteri sovrumani.

Queste presenze contribuirono nei secoli ad alimentare una memoria collettiva resiliente ed una narrazione orale vivace anche in condizioni politicamente sfavorevoli, che sembravano condannarla all’oblio o alla mera sopravvivenza residuale.

Predicatori Cristiani tra XVIII e XIX Secolo

Tra le molteplici figure che hanno segnato la storia della predicazione cristiana in Medio Oriente tra XIX e XX secolo, alcune emergono con particolare intensità, non solo per la loro opera religiosa, ma anche per il ruolo che hanno saputo svolgere come mediatori culturali, educatori e promotori di dialogo.

Un nome di rilievo, in questo senso, è quello di Jean Morétain, gesuita francese attivo a lungo in Siria, il cui operato si colloca nella grande tradizione dell’apostolato educativo della Compagnia di Gesù.

Morétain non fu solamente un predicatore, ma un fine intellettuale e promotore del dialogo (tavolta serrato o anche polemico) con le autorità religiose musulmane e con le gerarchie cristiane orientali; egli incarnò quella tensione feconda tra fedeltà alla propria missione e capacità di ascoltoche ha caratterizzato molti missionari gesuiti dell’epoca.

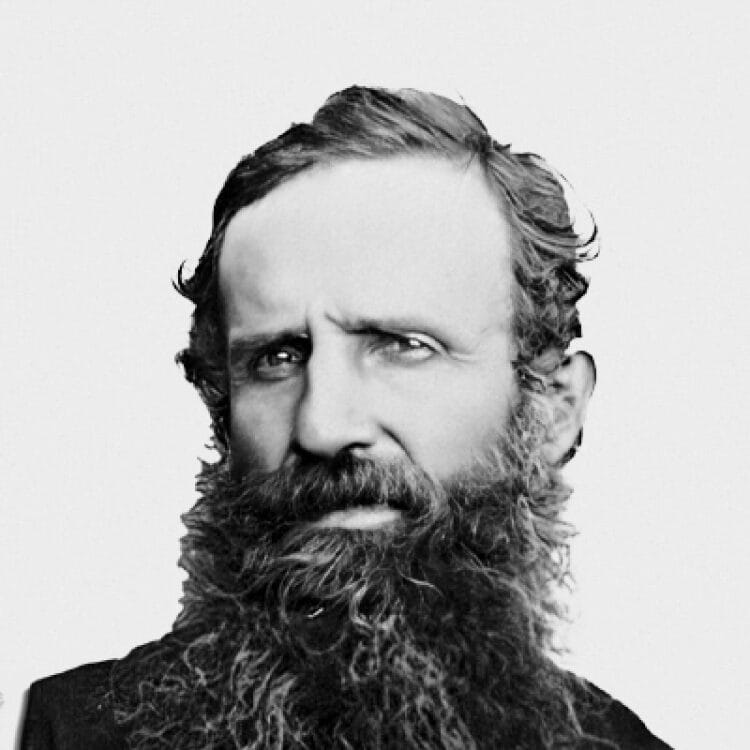

Di altra provenienza confessionale, ma non meno influente, fu Cornelius Van Dyck, medico e teologo presbiteriano statunitense, la cui opera in Libano ha lasciato un’impronta profonda, soprattutto sul piano linguistico e culturale.

Van Dyck fu tra i promotori della storica traduzione della Bibbia in lingua araba, edizione che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per le comunità cristiane di lingua araba. La sua visione della predicazione non si esauriva nella parola orale, ma includeva quella scritta, studiata, e meditata, secondo un modello che univa rigore scientifico, passione pastorale e profondo rispetto per la cultura araba.

Accanto a queste figure, rappresentative dell’impegno missionario straniero, emersero nel corso del XIX e soprattutto del XX secolo dei predicatori autoctoni che seppero reinterpretare la missione cristiana alla luce delle sfide poste dalla modernità, dal colonialismo e dal nazionalismo emergente. Tra di essi si distingue Gregorio Haddad, patriarca di Antiochia e Libano, noto per il suo approccio coraggioso e spesso non convenzionale alla predicazione, che lo portò a porre la giustizia sociale, la dignità umana e la riforma ecclesiale al centro della sua testimonianza.

La sua voce si alzava spesso non solo dai pulpiti, ma anche attraverso editoriali, conferenze pubbliche e iniziative civili che mettevano in discussione le rigidità clericali e promuovevano una visione più aperta e dialogica del cristianesimo arabo.

In continuità con questo spirito, Georges Khodr, vescovo ortodosso attivo in Libano, rappresenta una delle espressioni più mature di quella che potremmo definire una predicazione intellettualmente consapevole. Khodr non fu solo un pastore, ma anche un teologo e una figura pubblica rilevante, capace di parlare al cuore della tradizione cristiana orientale senza rinunciare all’apertura verso le questioni del mondo contemporaneo. La sua predicazione era radicata profondamente nella patristica, ma non evitava il confronto con la filosofia moderna, con la letteratura, e con le problematiche attuali.

Evoluzione della Predicazione Cristiana in Medio Oriente

È in questo contesto che, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, la predicazione cristiana in Medio Oriente inizia a servirsi in modo sempre più sistematico di nuovi strumenti, in particolare della stampa e dell’educazione scolastica. Giornali cristiani, fogli liturgici, catechismi popolari in lingua araba, nonché versioni commentate delle Sacre Scritture, diventano strumenti essenziali di una pastorale rinnovata. Non si tratta più solamente dell’annuncio della fede nelle sedi ‘istituzionali’ (chiesa, ecc.), ma di costruire un’infrastruttura culturale cristiana, capace di raggiungere i fedeli anche nella vita quotidiana, nelle scuole, nelle case e nei luoghi di lavoro.

In questo processo, la predicazione si è profondamente trasformata, diventando comunicazione scritta, formazione permanente ed educazione civile; insegnare a leggere e scrivere in arabo moderno, proporre riflessioni bibliche attraverso il giornale della parrocchia, organizzare conferenze pubbliche su temi morali o sociali divenne parte integrante della missione cristiana. In questo modo, si è formato un nuovo tipo di laicato, più consapevole ed istruito, e maggiormente coinvolto nella vita ecclesiale e sociale. In tale contesto, la predicazione dovette probabilmente rinunciare a qualche elemento della sua tradizione, ma guadagnò in profondità, diffusione e incidenza culturale.

Dal Novecento ad Oggi

Il XX secolo rappresenta una fase cruciale per la predicazione cristiana nel Medio Oriente, chiamata a misurarsi con eventi storici di portata drammatica che ne ridefiniscono profondamente le condizioni e le modalità di espressione. La dissoluzione dell’Impero ottomano, la formazione degli Stati-nazione, il mandato coloniale europeo, l’affermazione dei nazionalismi arabi, il conflitto arabo-israeliano e le successive guerre civili (Libano, Siria, Iraq, ecc.) costituiscono il nuovo sfondo geopolitico e culturale in cui operano i predicatori cristiani. In tale cornice instabile e spesso pericolosa, la predicazione ha assunto toni più prudenti, a tratti ritirata in una dimensione spirituale più raccolta, quasi difensiva. L’attenzione si è spostasta dal proselitismo esterno al sostegno delle comunità, sempre più ridotte numericamente e spesso esposte a pressioni sociali, culturali e talvolta alla violenza settaria.

Ciò nonostante, non sono mancate figure capaci di parlare con forza alle proprie Chiese e, in alcuni casi, all’intera società; si tratta di persone che, pur consapevoli dei rischi, non hanno rinunciato a richiamare con coraggio i valori della pace, della giustizia e della riconciliazione. A partire dagli anni Ottanta del Novecento, l’irruzione delle nuove tecnologie della comunicazione ha poi modificato radicalmente l’orizzonte della predicazione. Le chiese evangeliche indipendenti, in particolare, furono tra le prime a cogliere il potenziale della televisione satellitare, di Internet e, più tardi, dei social media come strumenti di evangelizzazione.

Questo nuovo paradigma comunicativo, per molti aspetti rivoluzionario, permise di raggiungere un pubblico prima difficilmente accessibile, come i giovani urbanizzati, le donne in contesti conservatori, ma anche individui curiosi, e, allo stesso tempo, timorosi di avvicinarsi ad una chiesa fisica. La predicazione assunse così forme nuove; si pensi, in questo senso, a programmi televisivi con pastori carismatici, alle applicazioni dedicate alla lettura del Vangelo, oppure a brevi video o testi diffusi attraverso piattaforme digitali.

Nel XXI secolo, i predicatori cristiani si trovano ad operare in un Medio Oriente ancora attraversato da conflitti e instabilità, ma al tempo stesso più consapevole della necessità di forme di convivenza fondate sul rispetto reciproco. In tale contesto, la predicazione non può più essere intesa come un’attività esclusivamente religiosa, né tantomeno come un’azione a senso unico; piuttosto, essa deve essere inserita in un tessuto sociale multiconfessionale, dove la parola del predicatore deve essere tanto chiara quanto misurata, capace di trasmettere il messaggio della propria fede senza irrigidirsi in contrapposizioni sterili.

Negli ultimi decenni, si è assistito a un progressivo cambiamento del profilo stesso del predicatore, e si osserva, a tale proposito, che tale figura assume spesso un ruolo di educatore e di mediatore culturale; le iniziative interreligiose, gli incontri teologici tra cristiani e musulmani, i progetti di sviluppo sostenibile promossi in collaborazione con organizzazioni islamiche o laiche, hanno contribuito a ridefinire la predicazione come testimonianza silenziosa e operosa più che come semplice trasmissione di contenuti dottrinali. Attualemente, in diverse aree del Medio Oriente, la predicazione cristiana si traduce anche nella oggi partecipazione alla ricostruzione del tessuto civile, proponendo parole di riconciliazione nonostante le tensioni, i rancori ed i sospetti di società fortemente islamizzate.

Conclusioni

La predicazione cristiana in Medio Oriente ha attraversato fasi storiche complesse, adattandosi a mutamenti politici, sociali e religiosi di grande portata. Lungi dall’essere un fenomeno statico o marginale, essa ha rappresentato, in molte epoche, uno strumento di mediazione culturale, di resistenza spirituale e di rinnovamento teologico. Le sue forme, i suoi attori e i suoi contenuti si sono trasformati in relazione ai contesti locali, alle dinamiche interreligiose e alle sfide poste dalla modernità.

Oggi, in un’area profondamente segnata da pluralismo, instabilità e mobilità, la predicazione si configura sempre più come pratica di testimonianza discreta e dialogante. Essa continua a rivestire un ruolo significativo nella vita delle comunità cristiane, ma richiede un’attenta ridefinizione della figura del predicatore, chiamato ad agire non solo come trasmettitore di contenuti dottrinali, ma come costruttore di relazioni, promotore di coesione sociale e interprete credibile del Vangelo nel mondo contemporaneo.

Letture Consigliate

- Okkenhaug, I. M., & Sanchez Summerer, K. (Eds.). (2020). Christian missions and humanitarianism in the Middle East, 1850–1950: Ideologies, rhetoric, and practices. Brill

- Raheb, M., Lamport, M. A., & Sharkey, H. J. (Eds.). (2020). The Rowman & Littlefield handbook of Christianity in the Middle East. Rowman & Littlefield

- Van Saane, W., & Holdsworth, J. (Eds.). (2024). Christian mission in the Middle East: Ecumenical perspectives. Regnum Books International.