- Abstract

- Introduzione – Una Posizione Scomoda

- Il 'Problema Cinese'

- Il Consiglio Cinese

- L'Organizzazione del Kong Koan

- Le Registrazioni delle Sessioni del Consiglio

- Conclusioni

- Letture Consigliate

Abstract

Nelle Indie Orientali Olandesi la comunità cinese era affidata al Consiglio Cinese, o Kong Koan, responsabile della gestione delle problematiche civili, come i luoghi di culto, di sepoltura, i matrimoni e i divorzi, ma anche l’istruzione e la sicurezza. I Consigli, presenti nei diversi centri controllati dagli olandesi, sono stati sciolti all’inizio del XX secolo. Il Kong Koan di Batavia, inizialmente sciolto, è stato reintrodotto nel 1927 e ha operato fino agli anni Ottanta del secolo scorso, quando è stato sciolto definitivamente.

In the Dutch East Indies, the Chinese community was entrusted to the Chinese Council, or Kong Koan, responsible for managing civil issues such as places of worship, burial sites, marriages and divorces, as well as education and security. The Councils, present in the various centres controlled by the Dutch, were dissolved at the beginning of the 20th century. The Kong Koan of Batavia, initially dissolved, was reintroduced in 1927 and operated until the 1980s, when it was definitively dissolved.

Introduzione – Una Posizione Scomoda

La posizione della minoranza cinese in Indonesia è sempre stata oggetto di contestazione, e, quando si profilava una qualche crisi nel Paese asiatico, come una recessione economica o una transizione politica, le agitazioni sociali sono sempre state accompagnata da sentimenti anti-cinesi. In questo modo, la minoranza cinese è diventata il bersaglio della discriminazione, della violenza e delle tensioni che si formavano nella società.

Da questo punto di vista, si osserva che il primo grande episodio di violenza anti-cinese si verificò nel 1740, quando marinai, soldati e personale della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, anche straniero, decise di vendicarsi di una rivolta cinese fuori Batavia, mediante un massacro brutale della popolazione cinese che viveva a Batavia. Gli attacchi violenti contro la minoranza cinese, del resto, hanno caratterizzato l’intero periodo coloniale, la Rivoluzione indonesiana, la presidenza di Sukarno e il regime del Nuovo Ordine di Suharto, che fu preceduto dalle purghe anti-comuniste dal 1965 al 1967.

La violenza anti-cinese riemerse nuovamente durante i disordini del maggio 1998, che portarono alle dimissioni di Suharto e alla fine del regime noto come Ordine Nuovo; in altre parole, i cinesi che vivono nelle Indie Orientali o in Indonesia sono stati assoggettati a politiche restrittive, mirate a limitare le loro libertà e le loro attività economiche; inoltre, si osserva che la maggior parte delle manifestazioni pubbliche della cultura cinese erano ristrette, se non proibite, sia sotto la presidenza di Sukarno che di Suharto.

Non sorprende, dunque, che organizzazioni e partiti politici cinesi siano stati chiusi, mentre la stampa cinese veniva smantellata, al pari delle scuole di lingua cinese, e dei templi cinesi che venivano ‘indonesianizzati’. Alle persone, poi, veniva consigliato di adottare nomi indonesiani, mentre l’importazione, la diffusione e il possesso di testi cinesi (come l’Archivio Kong Koan), venivano vietati. La necessità di attirare il minimo dell’attenzione certamente ha impedito che la riscoperta dell’archivio fosse ampiamente pubblicizzata.

Il ‘Problema Cinese’

L’estrema vulnerabilità dei cinesi nell’arcipelago indonesiano deriva dalla cosiddetta ‘questione cinese’, che nasce dal sistema amministrativo adottato dalle autorità olandesi; il governo delle Indie Orientali Olandesi, effettivamente, divideva e separava le comunità che vivevano a Batava relegandole in ‘quartieri’, divise per nazionalità.

Si tratta di un modello applicato anche agli europei che risiedevano nella capitale della colonia, e che rifletteva una precisa gerarchia sociale; per questa ragione, i cinesi che risiedevano a Batavia costituivano un gruppo distinto e chiaramente identificabile. La loro integrazione nelle Indie Orientali si rivelò decisamente più complessa di quanto avvenne in altre comunità del Sud Est asiatico; la comunità cinese a Batavia, in effetti, conservò caratteri autoctoni in misura maggiore di quanto si osserva altrove, grazie alla sua elevata capacità di organizzazione.

All’inizio del XX secolo, tuttavia, molti sino-batavi non erano capaci di leggere o scrivere nella loro lingua, un fenomeno comune anche ad altri gruppi cinesi nelle Indie Orientali; la loro identità, tuttavia, è stata preservata grazie alla loro capacità di rimanere ancorati alle loro tradizioni e pratiche culturali, religiose e sociali.

Il Consiglio Cinese

Nel periodo coloniale, le comunità cinesi del Sud Est asiatico, in gran parte auto-governate, hanno origini precoloniali; si tratta, di insediamenti determinati dalle grandi spedizioni Ming sotto il comando dell’ammiraglio Zheng He. In altre parole, le prospettive di successo commerciale attirarono molti uomini cinesi, che da Fujian e Guangdong, cercarono di sfruttare le nuove opportunità nei ‘Mari del Sud’ in qualità di commercianti, artigiani e lavoratori.

Tra questi viaggiatori, molti di essi divennero emigranti involontari e non fecero più ritorno nella madrepatria; pertanto, emersero numerosi insediamenti cinesi in tutto il Sud-est asiatico, e si formarono comunità amministrate attraverso un sistema autonomo. Tipicamente, un capofamiglia cinese veniva spesso nominato da un governante dell’Asia sudorientale per amministrare e rappresentare i suoi connazionali e servire da intermediario tra loro e le autorità locali.

Si tratta di un modello che persiste anche sotto il colonialismo europeo, e diventa noto come ‘captain system’; il termine ‘captain’ derivato dal malese ‘kapitan’, e discendeva dal portoghese ‘capitao’, il titolo attribuito dai primi colonizzatori al responsabile di una comunità. Le autorità olandesi, del resto, nominarono dei ‘capitani’ per amministrare i cinesi e altri ‘asiatici non indigeni’ nei territori posti sotto la loro sovranità.

I capitani divennero un aspetto cruciale per l’amministrazione indiretta degli olandesi in centri nevralgici come Batavia, Semarang e Surabaya, in cui queste figure vennero istituzionalizzate, e divennero parte integrante della struttura amministrativa delle Indie Orientali. Si tratta dei Consigli Cinesi, o Kong Koan, che durarono a lungo ed ebbero un ruolo importante anche durante l’occupazione giapponese; tale sistema divenne più elaborato nel corso del tempo.

Nel 1619, pochi mesi dopo aver stabilito Batavia come sede della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, il Governatore Generale, Pieterszoon nominò un ricco mercante cinese come primo responsabile della comunità cinese. Nel decreto di nomina, si prevedeva che Souw Bing Kong gestisse le dispute civili che potevano sorgere nella sua comunità, e che vi mantenesse l’ordine; Souw era anche responsabile dell’esazione di una tassa che i cinesi dovevano pagare per essere esentati dal servizio militare e dal lavoro forzato (corvée).

A Souw, inoltre, spettava un seggio presso il ‘Board of Aldermen’, un’istituzione che esercitava la giustizia su coloro che non erano impiegati presso la VOC; nel 1625 a Souw venne conferito il titolo ufficiale di ‘capitano’, ed i suoi successori vennero nominati con decreto del Governatore Generale, con l’unica eccezione del periodo compreso tra il 1666 e il 1678. In questi anni, le attività del capitano cinese vennero condotte dalla concubina balinese del Governatore Generale; la resistenza incontrata, tuttavia, spinse il governatore a nominare un nuovo capitano cinese nel 1678.

La crescita della comunità cinese, poi, convinsero il governatore a nominare altre figure di supporto al capitano, ovvero un luogotenente, che lo aiutava nel sempre più difficile compito amministrativo; si tratta di due figure, che, nonostante la denominazione mutuata dal contesto militare, non erano inquadrati nella struttura militare delle Indie Orientali.

L’Organizzazione del Kong Koan

Al capitano di una città, come Batavia, si affiancarono altre figure ufficiali che lo dovevano coadiuvare, e che generalmente operavano a livello di quartiere; tale situazione, tuttavia, non era unica della capitale, ma si poteva osservare anche in altri centri giavanesi sotto il controllo degli olandesi. Non è chiaro l’anno preciso in cui venne fondato il Kong Koan, ma è certo che le sue attività si possono ricondurre all’inizio del XVIII secolo.

La crescita della comunità cinese determinò un aumento delle figure che operavano con i capitani, al pari delle attività svolte; per questa ragione, si formarono dei veri e propri organi amministrativi, noti come Kong Koan, che operavano a Batavia, Semarang e Surabaya. Non si trattava, peraltro, di un compito facile, e spesso l’apparenza di ordine celava una reciproca diffidenza, sia a Batavia che altrove; non sorprende, dunque, che la posizione di capitano divenne vacante in diverse occasioni, come tra il 1740 e il 1743. Il precedente capitano, insieme ai suoi collaboratori, venne rimosso con l’accusa di aver preso parte alla ‘ribellione cinese’, che venne soffocata nel sangue con una repressione senza precedenti; nel 1743, tuttavia, il governatore generale decise di nominare un nuovo Kong Koan, ma il sistema precedente venne modificato in seguito alla ribellione cinese.

Per questa ragione, il Consiglio di Batavia venne riformato e trasformato in un organo sottoposto ad un maggior controllo; l’intenzione era quello di conferire al Kong Koan maggiori poteri per poter tenere sotto controllo la popolazione cinese. A partire dal 1743, dunque, il Consiglio funzionò come un organo semi-autonomo, dotato di ampie prerogative rispetto alla gestione della comunità cinese; tra i compiti del Kong Koan si ricordano la registrazione dei matrimoni, l’istruzione, la mediazione nelle controversie civili, la concessione di permessi e autorizzazioni e il mantenimento dell’ordine pubblico. Il Consiglio inoltre, aveva una funzione consultiva rispetto al governo coloniale e alle sue istituzioni.

Un’altra importante responsabilità, poi, era la gestione di numerose terre, sia a Batavia che nelle sue vicinanze, usate per costruire nuovi cimiteri, ma anche per edificare case e altri edifici di pubblico interesse. Le terre concesse in affitto costituivano una fonte stabile di reddito per il Consiglio, che diventò un’organizzazione dotata di una notevole ricchezza. Nel 1837 venne anche creata una nuova figura, quella del ‘Sindaco dei Cinesi’, che era il leader della sua comunità e diventò il presidente del Kong Koan; i membri di tale istituzione, poi, venivano scelti con attenzione dal governatore generale, ma erano scelte solamente persone dotate di una considerevole ricchezza. Pertanto, appartenere al Consiglio era sinonimo di ricchezza, prestigio e fama, e nel corso del XIX secolo la comunità cinese era sotto il fermo controllo di una leadership generata al suo interno.

A partire dal 1850, tuttavia, si nota un primo declino del Consiglio Cinese, in corrispondenza della decisione delle autorità coloniali di esercitare un controllo più diretto sulla colonia; nel corso del XX secolo, il Kong Koan fu anche sciolto nelle maggiori città, ma poi ristabilito a Batavia nel 1927. Dopo l’indipendenza dai Paesi Bassi, molte delle attività svolte vennero revocate, e divennero prerogativa delle nuove istituzioni repubblicane. Il Kong Koan, tuttavia, resistette fino agli anni Ottanta del secolo scorso, per poi essere dissolto, e scindersi in diverse associazioni che si occupano esclusivamente dei rituali legati alle onoranze funebri per i cinesi.

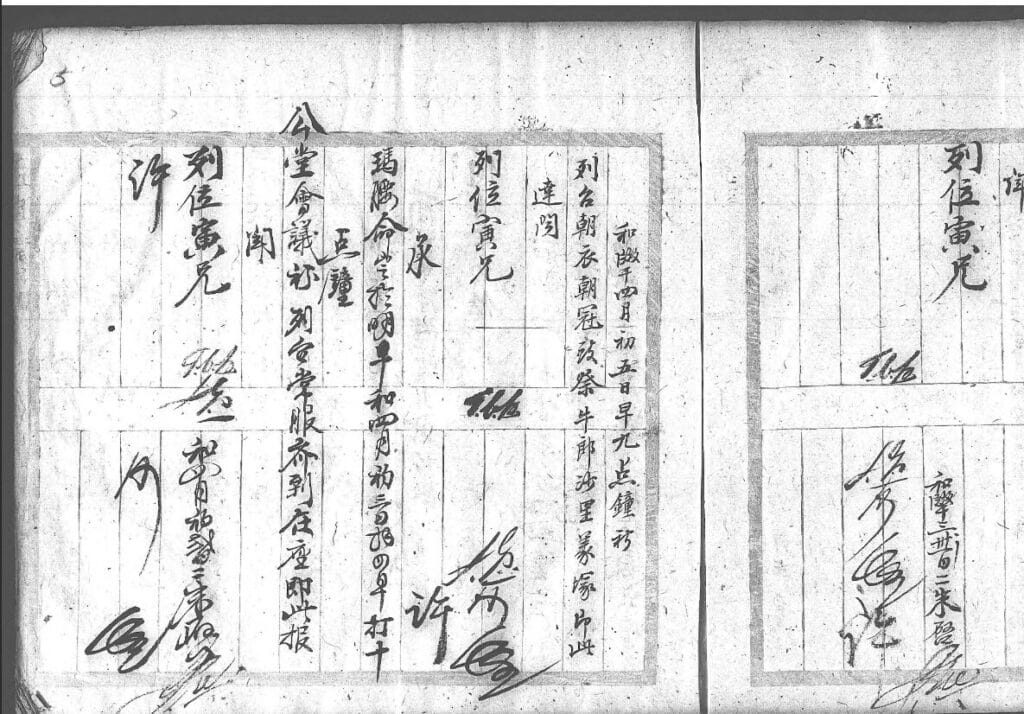

Le Registrazioni delle Sessioni del Consiglio

Le sessioni del Kong Koan erano registrate in cinese, ma, almeno a partire dal 1909, viene affiancato il malese (lingua locale) alle annotazioni cinesi; il materiale a disposizione non consente di saperlo con precisione, ma è possibile che la lingua locale si fosse già affiancata a quella cinese da diverso tempo. Dopo il 1920, del resto, il malese diventa, generalmente, la sola lingua usata, e il cinese scompare dalle registrazioni ufficiali; si tratta di un cambiamento dovuto alla progressiva incapacità dei funzionari cinesi di parlare, leggere o scrivere nella loro lingua di origine. Il malese, del resto, è sempre stata una lingua parlata da tutti i gruppi etnici di Batavia, e la decisione di adottarla per i verbali del Consiglio potrebbe dipendere dalla richiesta delle autorità coloniali, allo scopo di esercitare un controllo più agevole sulle attività del Kong Koan.

Ad ogni modo, le note malesi delle sessioni del Consiglio si possono osservare dal 1909 al 1964, con l’eccezione del periodo 1941-1950, in cui le sue attività furono ridotte o sospese a causa dell’occupazione giapponese e degli eventi bellici, nonché nei primi anni dell’indipendenza del Paese asiatico. Queste note furono compilate dal Segretario, che a volte era anche assistito da un secondo segretario; a partire dal 1958 viene abbandonata la scrittura a mano, a favore della macchina da scrivere.

Dal 1910, le sessioni del Kong Koan si tenevano con una cadenza mensile, per discutere questioni rilevanti per la comunità cinese; gli incontri erano presieduti dal Sindaco e vi prendevano parte gli ufficiali, i segretari e i reponsabili dei quartieri. A volte, erano anche presenti esponenti dell’amministrazione coloniale, oppure ufficiali indigeni, quando si dovevano discutere questioni che riguardavano direttamente tali soggetti. Qualche giorno prima della chiusura dell’anno lunare cinese, il Kong Koan si riuniva, e nel corso di una cerimonia, sigillava il libro contenente i verbali dell’anno che stava per terminare. Dopo qualche giorno, all’inizio dell’anno nuovo, il libro veniva nuovamente aperto, nel corso di un’altra cerimonia, per aprire ufficialmente il nuovo anno.

Per quanto riguarda le discussioni tenute presso il Kong Koan, si osserva che gli argomenti principali erano i compiti affidati agli ufficiali, i casi che riguardavano matrimoni e divorzi, la raccolta delle tasse, led attività caritatevoli e di istruzione pubblica, la sicurezza, l’igiene, la salute, il benessere dei quartieri cinesi, la gestione dei luoghi di culto e delle cerimonie annuali, le richieste finanziarie per le organizzazioni sociali o per i poveri, e la gestione dei cimiteri e delle altre proprietà terriere.

Conclusioni

Il Consiglio Cinese, o Kong Koan, è stata una delle istituzioni coloniali nelle Indie Orientali Olandesi, e ha consentito una sorta di auto-gestione alla comunità cinese che viveva nell’arcipelago; anche se i tratti e le competenze del Consiglio sono stati modificato nel corso del tempo, esso è sopravissuto fino agli anni Ottanta del secolo scorso, quando è stato sciolto definitivamente.

La raccolta dei suoi verbali, in cinese e malese, permette di ricostruire non solamente la storia della comunità cinese, ma anche una parte importante di storia delle Indie Orientali, e costituisce un caso interessante di limitato auto-governo offerto ad una delle comunità che hanno risieduto per secoli nell’attuale Indonesia.

Letture Consigliate

- Tom Hoogervorst, Monique Erkelens, (2025). Chinese Life in Colonial Indonesia. The Kong Koan Archives 1909–1920, Brill, Leiden.

- Blussae, L., Chen, M. (2003). The archives of the Kong Koan of Batavia. Brill.

- Bingling, Y. (2003). The Last Resort: Sino-Dutch Marital Relations Appearing Before the Chinese Council in Early 19th Century Batavia. In The Archives of the Kong Koan of Batavia. Brill.