- Abstract

- Il Contesto Storico-Geopolitico dell’Instabilità Saheliana

- I Principali Attori Jihadisti – JNIM e ISIS nel Sahel

- Il Controllo Territoriale Jihadista – Oltre il Terrorismo

- L’Impatto sulle Popolazioni Civili

- Le Risposte Internazionali – Limiti e Contraddizioni

- Prospettive Future – Verso una 'Zona Grigia Jihadista”?

- Conclusioni

- Letture Consigliate

Abstract

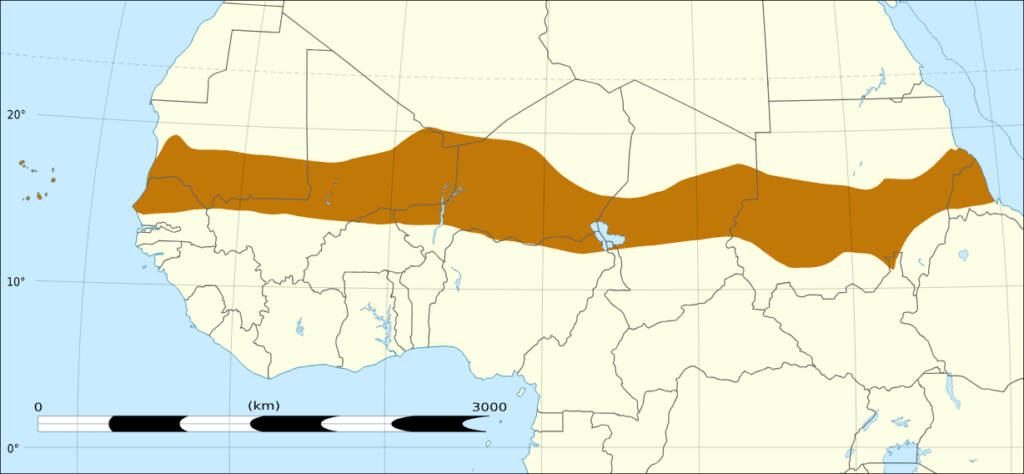

Negli ultimi due decenni, il Sahel è divenuto uno dei principali teatri della violenza jihadista a livello globale. Quest’area vasta e semi-arida, che si estende orizzontalmente dall’Atlantico al Corno d’Africa, ha progressivamente assunto un ruolo cruciale nel panorama dell’instabilità internazionale. Le cause di tale fragilità sono molteplici e complesse, ma l’ascesa del terrorismo islamista rappresenta oggi una delle minacce più gravi alla sicurezza regionale e globale. Questo articolo intende analizzare le dinamiche del terrorismo nel Sahel, esaminando gli attori principali, le forme di controllo esercitate sul territorio, l’impatto sulle popolazioni civili e le prospettive di medio-lungo periodo.

In the last two decades, the Sahel has become one of the main theaters of jihadist violence globally. This vast and semi-arid area, which stretches horizontally from the Atlantic to the Horn of Africa, has progressively assumed a crucial role in the landscape of international instability. The causes of such fragility are multiple and complex, but the rise of Islamist terrorism today represents one of the most serious threats to regional and global security. This article aims to analyze the dynamics of terrorism in the Sahel, examining the main actors, the forms of control exercised over the territory, the impact on civilian populations, and the medium to long-term prospects.

Il Contesto Storico-Geopolitico dell’Instabilità Saheliana

Per comprendere le radici dell’instabilità del Sahel, occorre risalire a processi storici di lungo periodo, segnati dalla fragilità delle istituzioni statali post-coloniali, da conflitti identitari latenti e da crisi ambientali sempre più accentuate.

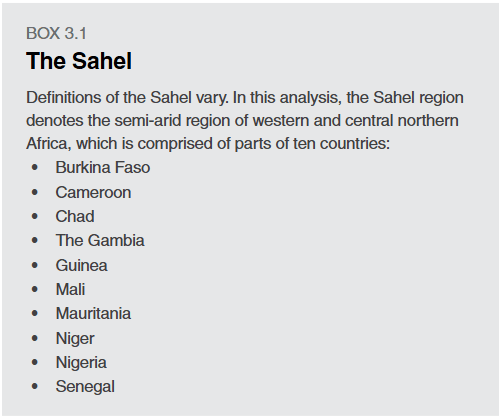

Prima di procedere con l’analisi, è bene dare una definizione di Sahel, che, a livello geografico è rappresentato da una serie di territori che attraversano diversi Stati moderni, senza includerli nella loro interezza.

Quando si parla di analisi geopolitica, invece, il Sahel è rappresentato da alcuni Paesi africani, e, in particolare, da

- Burkina Faso

- Cameroon

- Chad

- The Gambia

- Guinea

- Mali

- Mauritania

- Niger

- Nigeria

- Senegal

Questa lista corrisponde a quella adottata da diversi studi e analisi internazionali, come il Global Terrorism Index, e verrà usata nell’articolo in esame come riferimento, allo scopo di evitare confusione sull’area sotto esame.

Dopo aver chiarito cosa si intende con Sahel, si osserva che Stati come il Mali, il Burkina Faso e il Niger, che hanno ottenuto l’indipendenza formale nel corso degli anni Sessanta del secolo scorso, hanno spesso sofferto di una presenza governativa debole, incapace di garantire l’erogazione dei servizi di base nelle aree periferiche, soprattutto nella parte Settentrionale e Orientale dei rispettivi territori.

A partire dal 2012, con l’insurrezione tuareg nel nord del Mali e il conseguente collasso del controllo statale nella regione di Azawad, gruppi jihadisti affiliati ad al-Qaida (come Ansar Dine e il Movimento per l’Unicità e il Jihad in Africa Occidentale. MUJAO) hanno preso il controllo di importanti centri urbani. Il loro potere è stato in parte ridimensionato dall’intervento militare francese (Operazione Serval, poi Barkhane), ma non è mai cessato, ma si è riorganizzato e diffuso in nuove aree; del resto, i tuareg rappresentano l’autorità tradizionale in quest’area.

L’autorevole rivista CTC Sentinel del luglio 2012, ricorda che,

In 1958, Tuareg elders penned a letter to Paris petitioning French administrators for an independent Tuareg state from what was then a constituent part of Soudan Français (French Sudan). Mali’s colonial rulers wrestled with the question of whether to include Saharan Tuareg and Arab populations into a separate political entity or bind them together with ethnic sub-Saharan Africans in the southern regions.10 The term Azawad traditionally referred to the vast plain north of the Niger Bend between Timbuktu and the town of Bourem northwest of Gao, but gradually expanded to mean the entirety of northern Mali by assorted rebel outfits fighting there in the first half of the 1990s.

Nel 1958, gli anziani tuareg scrissero una lettera a Parigi chiedendo agli amministratori francesi uno stato tuareg indipendente da quella che allora era una parte costituente del Soudan Français (Sudan Francese). I governanti coloniali del Mali si sono confrontati con la possibilità di includere le popolazioni tuareg e arabe del Sahara in un’entità politica separata o unirle con gli africani sub-sahariani nelle regioni meridionali. Il termine Azawad si riferiva tradizionalmente alla vasta pianura a nord della Curva del Niger tra Timbuktu e la città di Bourem a nord-ovest di Gao, ma gradualmente si è esteso a significare l’intera parte settentrionale del Mali a causa di vari gruppi ribelli che combattevano lì nella prima metà degli anni ’90.

Derek Henry Flood, Between Islamization and Secession: The Contest for Northern Mali, CTC Sentinel, July 2012, p. 1

Si tratta, dunque, di dinamiche risalenti al tempo del colonialismo, e di problematiche che non sono mai state risolte; la situazione del Mali è dunque stata sfruttata da gruppi terroristici, che ne hanno approfittato per radicarsi in queste aree. Tra di essi, si ricordano, Ansar Eddine, al-Qa`ida nel Maghreb Islamico (AQIM), e il Movimento per l’Unità e la Jihad dell’Africa Settentrionale (MUJAO); tali gruppi si sono alleati con il Movimento Nazionale per la Liberazione di Azawad (MLNA).

I Principali Attori Jihadisti – JNIM e ISIS nel Sahel

Il panorama jihadista nel Sahel è attualmente dominato da due attori principali, Jamaat Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM), una coalizione guidata da al Qaeda, e la Provincia dello Stato Islamico nel Sahel (ISSP), affiliata allo Stato Islamico. Questi gruppi si contendono il controllo di territori e popolazioni, con scontri armati ricorrenti ma anche con occasionali tregue tattiche.

JNIM, in particolare, è noto per adottare una strategia graduale, che mira a inserirsi nei tessuti sociali locali, costruendo alleanze con comunità emarginate e amministrando la giustizia secondo interpretazioni rigoriste della sharia. ISSP, invece, adotta metodi più brutali, volti a terrorizzare la popolazione e a imporsi con la forza su altre milizie, comprese quelle jihadiste rivali; entrambi i gruppi utilizzano attentati suicidi, imboscate contro le forze armate nazionali, rapimenti e assalti a villaggi civili come strumenti di lotta politica.

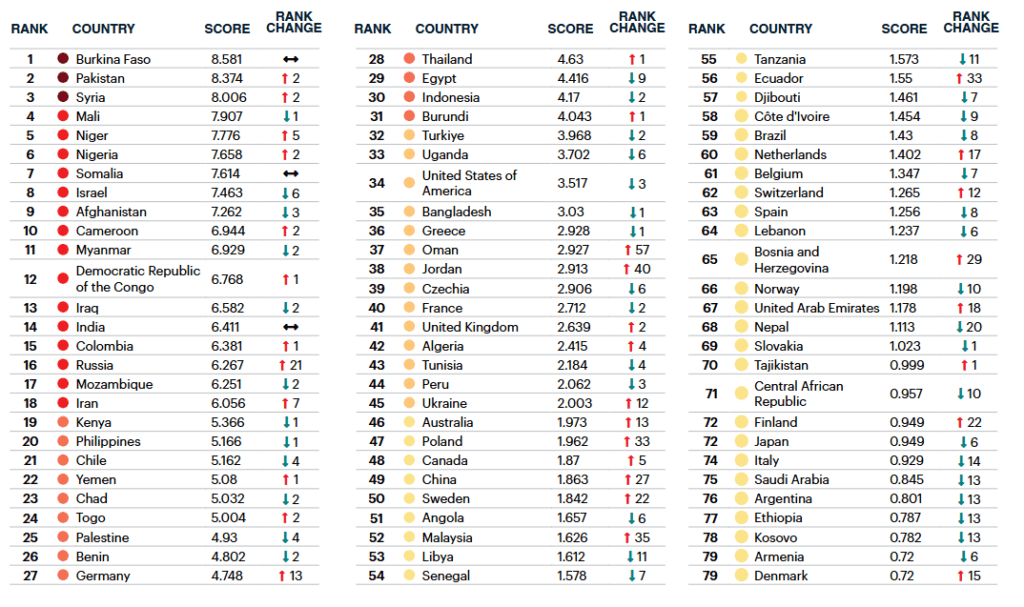

Secondo il Global Terrorism Index, GTI 2025), il Burkina Faso, il Mali e il Niger figurano tra i cinque paesi più colpiti dal terrorismo a livello mondiale, come si può apprezzare dalla tabella riportata di seguito.

In alcune regioni,poi, come il Liptako-Gourma, l’area di confine tra Mali, Niger e Burkina Faso, il potere statale è del tutto evaporato e sostituito da forme di ‘governance insurrezionale’; lo stesso GTI 2025 ricorda che,

Terrorism usually occurs as a tactic within a conflict setting,

used by groups with asymmetric power capabilities looking to

bring about political change. The current crisis in the Sahel has

been driven by several factors, including ecological degradation,

poor governance, ethnic polarisation, state security abuses,

pastoral conflict, the growth of transnational Salafi-Islam

ideology, disputes over natural resource extraction such as gold,

and the involvement of external actors such as France and

Russia.

Il terrorismo di solito si verifica come tattica all’interno di un contesto di conflitto, utilizzato da gruppi con capacità di potere asimmetriche che cercano di portare a un cambiamento politico. La crisi attuale nel Sahel è stata guidata da diversi fattori, tra cui la degradazione ecologica, la cattiva governance, la polarizzazione etnica, gli abusi della sicurezza statale, i conflitti pastorali, la crescita dell’ideologia salafita-islamica transnazionale, le dispute sull’estrazione delle risorse naturali come l’oro e il coinvolgimento di attori esterni come la Francia e la Russia.

GTI 2025, The Sahel, p. 48

In definitiva, il terrorismo si conferma come un fenomeno complesso, che non è possibile ridurre in maniera semplicistica; le osservazioni sul Sahel, del resto, possono essere riproposte per altri scenari, come il conflitto tra Hamas e Israele.

Il Controllo Territoriale Jihadista – Oltre il Terrorismo

A differenza di quanto avvenuto in Siria e Iraq con il califfato dello Stato Islamico, i gruppi jihadisti che operano nel Sahelian non hanno proclamato la nascita di uno ‘Stato islamico’ formale; tuttavia, questo non implica l’assenza di forme strutturate di potere. In molte aree rurali, soprattutto dove la presenza dello Stato è storicamente assente o percepita come ostile, i jihadisti esercitano un controllo sostanziale e continuativo, che si sostituisce, di fatto, al potere statale formale.

Il GTI 2025 ricorda che una delle cause principali della diffusione di questi gruppi, può essere spiegata nei seguenti termini,

Weak governance is at the core of the persistent inability by

successive Malian governments to resolve differences amicably;

and gave rise to the emergence of the Dogon, Fulani and

Bambara militia. Communities were compelled to arm

themselves to ensure their safety, as the government could not

protect them. Similar developments occurred in Burkina Faso,

between the Mossi and the Fulani, leading to several clashes.

Increased intercommunal violence has led to further

recruitment by jihadi groups, particularly IS and JNIM.

La debole governance è al centro dell’incapacità persistente dei successivi governi maliani di risolvere le divergenze in modo amichevole; e ha dato origine all’emergere delle milizie Dogon, Fulani e Bambara. Le comunità sono state costrette ad armarsi per garantire la propria sicurezza, poiché il governo non poteva proteggerle. Sviluppi simili sono avvenuti in Burkina Faso, tra i Mossi e i Fulani, portando a diversi scontri. L’aumento della violenza intercomunale ha portato a un ulteriore reclutamento da parte dei gruppi jihadisti, in particolare IS e JNIM.

GTI 2025, p. 48.

La sostanziale assenza dello Stato ha dunque determinato il controllo (in alcune aree) di questi gruppi, che si manifesta attraverso la gestione di tribunali islamici, la raccolta di imposte (una forma coercitiva di zakat), l’imposizione di codici morali rigidissimi e persino la regolazione dei conflitti tribali. In alcuni villaggi del Mali centrale e dell’est del Burkina Faso, la popolazione si rivolge ai leader jihadisti per risolvere controversie legali, per protezione da bande armate e per garantire una parvenza di ordine. Le ONG internazionali spesso operano solo previa autorizzazione non ufficiale di tali gruppi, che diventano a tutti gli effetti poteri para-statali.

L’Impatto sulle Popolazioni Civili

Le conseguenze umanitarie del terrorismo nel Sahel sono devastanti, e, a tale proposito, si stima che oltre tre milioni di persone siano state costrette ad abbandonare le proprie case a causa della violenza jihadista, secondo l’UNHCR e OCHA. Le scuole vengono chiuse o incendiate, le donne subiscono violenze sistematiche e vengono spesso costrette a matrimoni forzati, mentre l’accesso all’acqua e alle cure mediche è drammaticamente compromesso.

In alcune aree del Burkina Faso e del Mali, più del 50% del territorio è considerato ‘fuori controllo statale, e le autorità centrali appaiono incapaci di garantire sicurezza; in molti casi, poi, l’intervento militare peggiora la situazione, contribuendo a radicalizzare le popolazioni locali. Le campagne militari spesso si traducono in abusi e violazioni dei diritti umani, alimentando il ciclo di violenza.

Le Risposte Internazionali – Limiti e Contraddizioni

Negli ultimi anni, la comunità internazionale ha cercato di rispondere alla crisi saheliana attraverso una combinazione di misure, tra cui interventi militari, cooperazione allo sviluppo e rafforzamento delle capacità statali. I risultati, tuttavia, sono stati deludenti, come dimostra l’Operazione Barkhane, guidata dalla Francia, ritirata nel 2022 dopo essere stata accusata di inefficacia e di ‘neocolonialismo’; allo stesso tempo, la missione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) è stata chiusa nel 2023. I regimi militari attualmente al potere in Mali, Burkina Faso e Niger hanno allontanato le forze occidentali a favore di una cooperazione crescente con attori come la Russia.

Il cosiddetto ‘Blocco di Ouagadougou’, guidato da giunte militari con una retorica sovranista e panafricanista, ha creato la Alleanza degli Stati del Sahel (AES), proponendo una risposta regionale autonoma alla minaccia jihadista. Si tratta del tentativo di resistere ai jihadisti, e, allo stesso tempo, alle influenze occidentali, specialmente francesi; gli eserciti nazionali, tuttavia, restano sottofinanziati, frammentati e spesso implicati in gravi abusi. Il rischio è che si passi da una dipendenza dall’Occidente a una nuova dipendenza da attori esterni come il gruppo Wagner, senza costruire capacità endogene di gestione del territorio.

Prospettive Future – Verso una ‘Zona Grigia Jihadista”?

L’ipotesi più temuta dagli osservatori internazionali è che il Sahel centrale si trasformi definitivamente in una ‘zona grigia jihadista’, ovvero uno spazio vasto e semi-permanente in cui i confini statali restano teorici, mentre il potere effettivo viene esercitato da attori armati non statali. In tale scenario, i gruppi jihadisti non cercherebbero tanto di costruire uno Stato, quanto di consolidare forme ibride di potere locale, capaci di assicurare controllo sociale e risorse economiche.

Tuttavia, questa prospettiva non è inevitabile, e sono diverse le comunità locali ad aver mostrato una sorprendente capacità di resilienza, organizzando forme di resistenza civile, milizie di autodifesa, oppure mantenendo spazi di neutralità negoziata con i vari attori armati. La società civile saheliana, se adeguatamente sostenuta, potrebbe diventare un attore chiave per il recupero del tessuto politico e istituzionale, intorno ai tradizionali detentori del potere, spiazziati dall’insurgenza jihadista.

Secondo il Washington Post,

After years spent quietly gaining strength, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) is now the most well-armed militant force in West Africa and among the most powerful in the world, according to regional and Western officials, with as many as 6,000 fighters under its command. Local strategies employed to combat JNIM are accelerating its rise, officials and experts say, as atrocities by West African forces have allowed the group to claim the moral high ground and legitimize its growing authority.

Dopo anni trascorsi a guadagnare forza silenziosamente, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) è ora la forza militante meglio armata dell’Africa occidentale e tra le più potenti al mondo, secondo funzionari regionali e occidentali, con fino a 6.000 combattenti sotto il suo comando. Le strategie locali impiegate per combattere JNIM stanno accelerando la sua ascesa, dicono funzionari ed esperti, poiché le atrocità delle forze dell’Africa occidentale hanno permesso al gruppo di rivendicare l’alto terreno morale e legittimare la sua crescente autorità.

Rachel Chason, Adrian Blanco Ramos, A powerful, opaque al-Qaeda affiliate is rampaging across West Africa, The Washington Post, 8 June, 2025.

La sfida principale resta quella di ricostruire una presenza statale legittima, inclusiva e competente, in grado di offrire servizi, sicurezza e giustizia; tale obiettivo, tuttavia, può essere realizzato solamente mediante abbondanti risorse, accompagnate da un radicale cambiamento di paradigma. All’approccio securitario imposto dall’alto dovrebbe subentrare una strategia che parta dai bisogni reali delle popolazioni locali e che valorizzi il ruolo degli attori comunitari.

Conclusioni

Il terrorismo nel Sahel non è una semplice questione di sicurezza, ma il sintomo più evidente di una crisi profonda della sovranità, della governance e del contratto sociale in quest’area; la presenza jihadista, in effetti, prospera quando lo Stato fallisce, e le comunità sono abbandonate. In questo genere di scenario, le persone si devono organizzare per ottenere i servizi di base che lo Stato non è capace di garantire, mentre il potere si esercita più con la forza che con il consenso.

La formazione di enclaves jidahiste nel Sahel dimostra perfettamente cosa succede quando lo Stato di disinteressa delle proprie comunità, delegando implicitamente la sua autorità a gruppi che riempono il vuoto lasciato.

Letture Consigliate

- Hassan, H. A. (2020). A new hotbed for extremism? Jihadism and collective insecurity in the Sahel. Asian Journal of Peacebuilding.

- Rupesinghe, N., Hiberg Naghizadeh, M., & Cohen, C. (2021). Reviewing jihadist governance in the Sahel.

- De Montclos, M. A. P. (2025). L’après-Barkhane au Sahel: des djihadistes aux portes du pouvoir?. Politique étrangère, (1), 155-165.