In Indonesia, l’Islam ha sempre avuto la funzione di legittimare il potere, e tale relazione si osserva perfettamente sia con Soekarno che con Soeharto; sebbene entrambi abbiano notevolmente limitato l’influenza islamista, dell’Islam politico, essi hanno comunque cercato dei compromessi con esso. Dopo il 1998, questo approccio si ritrova intatto, e l’applicazione della shariah è limitato ad una sola provincia (Aceh), oppure a regolamenti provinciali (applicazione molto limitata).

In Indonesia, Islam has always served to legitimise power, and this relationship is perfectly observed with both Soekarno and Soeharto; although both have significantly limited the influence of political Islam, they have still sought compromises with it. After 1998, this approach remained intact, and the application of sharia was limited to a single province (Aceh), or to provincial regulations (very limited application).

Introduzione – Tra Modernità e Tradizione

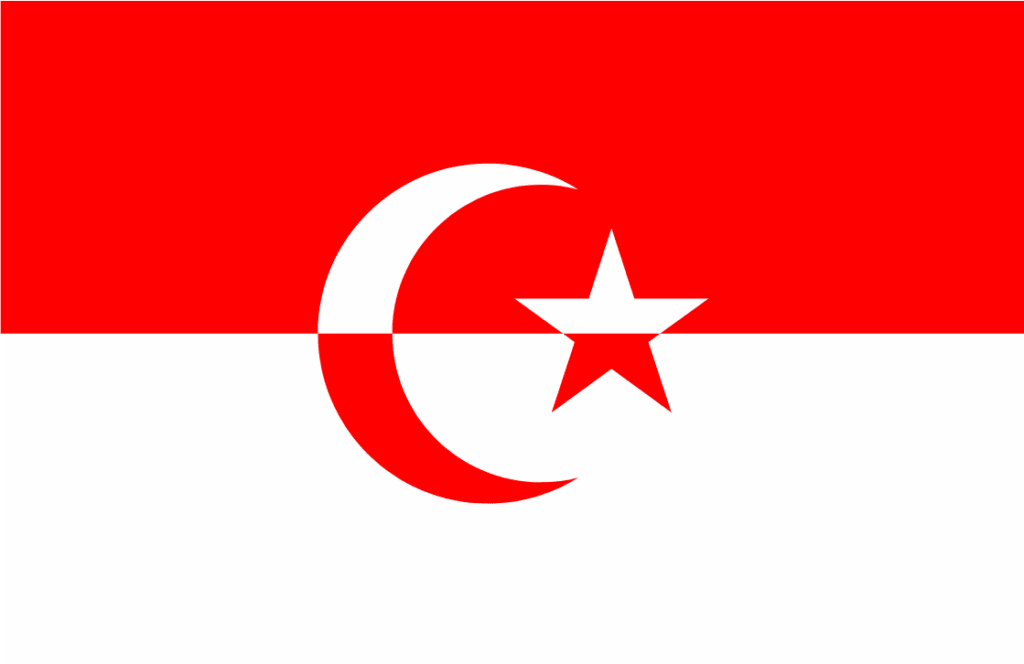

Il destino dell’Indonesia moderna si è giocato a lungo sul fragile equilibrio tra religione, politica e identità nazionale; in tale contesto, si colloca il confronto, mai del tutto risolto, con l’islam politico e con le rivendicazioni legate alla shariah. La più nazione musulmana più numerosa al mondo, che tuttavia non ha mai scelto di definirsi come Stato islamico, formalmente retta dalla shariah, è nata nel 1945 sotto la guida di Soekarno, per poi vivere oltre tre decenni di governo autoritario sotto Soeharto. I due presidenti, seppure con stili differenti, e con visioni del mondo parzialmente divergenti, si sono dovuti confrontare con lo stesso dilemma. Si tratta della necessità (in un Paese a stragrande maggioranza islamica) di conciliare la pluralità religiosa e culturale dell’arcipelago con le pressioni dei partiti islamisti che aspiravano ad un fondamento giuridico islamico per la Repubblica.

Se Soekarno rispose con il linguaggio dell’ideologia e del carisma rivoluzionario, puntando sul Pancasila come fondamento nazionale, Soeharto preferì la via del controllo autoritario; non sorprende, dunque, che quest’ultimo represse duramente l’islam politico e, solo più tardi, tentò di riavvicinarsi ad esso con un pragmatismo che tradiva più debolezza che convinzione. Entrambi, tuttavia, condivisero una medesima certezza; la shariah non poteva (e non doveva) diventare l’ossatura giuridica dello Stato indonesiano, allo scopo di non disgregare la giovane e fragile nazione.

Soekarno e la Nascita della Repubblica

Soekarno, una figura carismatica e fondatore della nazione, vedeva l’Indonesia come un progetto politico inclusivo, destinato a unire musulmani, cristiani, indù e animisti sotto un’unica bandiera; la sua formula, la Pancasila, condensava questa ambizione. Si tratta, come noto, di una filosofia politica che non negava la religione, ma la incanalava in una cornice universale, compatibile con uno Stato moderno e pluralista. La fede in un Dio unico, collocata al primo posto, serviva a rassicurare i musulmani, mentre gli altri principi (umanità, unità, democrazia, giustizia sociale) cercavano di abbracciare la pluralità etnica e culturale dell’arcipelago.

La costruzione della Repubblica, come noto, fu segnata fin dall’inizio da un conflitto profondo, segnato dal confronto con i partiti islamici (Masyumi in particolare), che chiedevano l’inserimento della clausola islamica, nota come Jakarta Charter, all’interno della Costituzione. In base a tale clausola, i musulmani sarebbero stati legalemente obbligati ad applicare la shariah; l’emendamento, inizialmente approvato, venne espunto nelle ore decisive che precedettero la proclamazione dell’indipendenza.

Soekarno e Hatta, temendo che tale clausola minasse l’unità nazionale e fosse invisa allle minoranze, optarono per una soluzione più ampia; questa scelta, necessaria per preservare la giovane Repubblica, rappresentò al tempo stesso una ferita aperta per i movimenti islamici, che si sentirono esclusi da un progetto politico che pure avrebbe dovuto rappresentarli.

L’Islam Politico nell’Era di Soekarno

Il compromesso del 1945, come noto, non è servito per sopire le rivendicazioni islamiste, e negli anni della democrazia parlamentare (1950–1957), i partiti islamici ebbero un ruolo di primo piano; alle elezioni del 1955, considerate le più libere fino al crollo del Nuovo Ordine, il Masyumi raccolse meno di un quinto dell’elettorato, mentre Nahdlatul Ulama divenne anch’essa una forza politica determinante. L’islam politico dimostrava vitalità e capacità di mobilitazione, ma la frammentazione complessiva del sistema impediva stabilità di governo.

A fianco della competizione parlamentare, emerse un fronte ben più radicale, quello rappresentato dal movimento Darul Islam, che dal 1949 al 1962 condusse un’insurrezione armata in nome di uno Stato islamico indonesiano.

Guidato da Kartosuwiryo, Darul Islam mise seriamente in pericolo la coesione del Paese, costringendo Soekarno a un difficile equilibrio tra repressione militare e ricerca di consenso; l’ombra della ribellione armata rese ancor più chiaro al presidente che il riferimento diretto alla shariah poteva alimentare spinte separatiste e minare l’autorità statale.

Negli ultimi anni della sua presidenza, Soekarno accentuò il proprio potere personale inaugurando la fase della Democrazia guidata; il suo tentativo di bilanciare nazionalismo, religione e comunismo nel progetto del Nasakom alienò progressivamente i leader islamici, che vedevano nell’alleanza con il PKI un tradimento della missione religiosa. L’erosione del consenso islamico, in effetti, costituì una delle faglie su cui si sarebbe innestato il collasso del regime nel 1965, che tuttavia ebbe anche altre cause, e fu sostanzialmente una lotta per il potere.

La Svolta del Nuovo Ordine

L’ascesa di Soeharto, generale dell’esercito, coincise con una svolta brutale,e, dopo il fallito golpe del 30 settembre 1965 e i massacri che seguirono, l’Indonesia entrò in una fase di autoritarismo sistematico; il ‘Nuovo Ordine’ di Soeharto si fondò su tre pilastri, l’esercito, la burocrazia e il Golkar (partito politico tuttora esistente), una macchina politica creata per sostenere il regime.

Per l’islam politico iniziò una stagione di marginalizzazione, e il Masyumi fu definitivamente bandito, accusato di alimentare simpatie per Darul Islam; gli altri partiti islamici furono costretti a confluire nel 1973 nel Partito Unitario per lo Sviluppo (PPP), una fusione forzata che ne ridusse drasticamente il peso politico. Soeharto era convinto che il pluralismo religioso potesse sopravvivere solamente se incanalato entro i confini rigidi dello Stato, e che la Pancasila dovesse restare l’unica ideologia ammessa; per questa ragione, egli ri-organizzò tutte le associazioni e partiti, inclusi quelli islamici, inquadrandoli nella struttura di potere del regime.

L’Asas Tunggal e l’Ideologia di Stato

L’imposizione della Pancasila come asas tunggal negli anni Settanta e Ottanta segnò il culmine della politica di controllo; tutti i partiti, le associazioni studentesche e le organizzazioni sociali dovevano riconoscere la Pancasila come unico fondamento. Anche nel periodo di Soekarno esisteva il medesimo principio, ma esso era declinato in maniera diversa; in effetti, non esiste un’interpretazione ufficiale della filosofia di Stato, che rimane tuttora il fondamento della vita indonesiana.

La Pancasila, tuttavia, è stata usata per costruire un sistema che giustificava il dominio di Soeharto e dell’esercito,

Dengan demikian tampak pula bahwa yang sesungguhnya

dimaksud sebagai “manusia sempurna” Orde Baru adalah sang

ksatria kelas priyayi beserta koncowingking-nya yang: (a) meyakini

sejarah Indonesia sebagai kebenaran sebagaimana yang ditulis oleh

kalangan militer, (b) beragama sesuai dengan agama-agama yang

ditetapkan oleh pemerintah, (c) memuja Soeharto sebagai “Bapak

Pembangunan”, dan (d) yang mengajarkan pada rakyat tentang

kesetiaan dan kepatuhan pada pemimpin utama.

Così appare anche che ciò che si intendeva realmente per “uomo perfetto” nel Nuovo Ordine era l’ideale rappresentato dalla classe dei priyayi e i dai loro seguaci, che: (a) credevano nella storia dell’Indonesia come verità, così come scritta dai militari, (b) praticavano le religioni stabilite dal governo, (c) veneravano Soeharto come “Padre dello Sviluppo” e (d) insegnavano al popolo la lealtà e l’obbedienza al leader principale.

(Baskara T Wardaya, Agung Putri, Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia, Alle radici dell’autoritarismo in Indonesia, Cetakam Pertama, Indonesia, 2007, p. 30)

Questa misura non solo limitava ogni riferimento alla shariah, ma creava una cornice ideologica che identificava lo Stato stesso con il regime, ovvero Soeharto e l’esercito; non sorprende, dunque, che gli islamisti reagirono con diffidenza e spesso con frustrazione. Le moschee restavano centri di socializzazione e resistenza culturale, ma il margine di azione politica era ridotto; Soeharto non esitava a reprimere i movimenti che tentavano di sfidarlo. L’islam politico, dopo le ‘speranze’ degli anni Cinquanta, sembrava relegato a un ruolo marginale, se non clandestino.

Ciò nonostante, Soeharto intuì che l’esclusione dell’islam dall’arena politica rischiava di indebolire la legittimità del regime; per questa ragione, a partire dagli anni Ottanta, egli avviò un lento processo di riavvicinamento. L’appoggio alla fondazione dell’Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), associazione di intellettuali musulmani, ne fu il simbolo più evidente. Per Soeharto, integrare le élite islamiche significava cooptarle, neutralizzarne la potenziale opposizione e ricavarne al tempo stesso un capitale simbolico.

Negli anni Novanta, il presidente stesso accentuò i gesti di devozione personale, compì il pellegrinaggio alla Mecca e incoraggiò una maggiore visibilità dell’islam nello spazio pubblico; non si trattava, evidentemente, di una conversione ideologica, bensì di una strategia di sopravvivenza politica. Soeharto cercava nel consenso islamico uno strumento contro le crescenti pressioni democratiche e le critiche internazionali.

Due Approcci a Confronto

Mettere a confronto Soekarno e Soeharto significa osservare due modalità apparentemente opposte di affrontare lo stesso problema; Soekarno, leader rivoluzionario, cercò di convincere gli indonesiani con il linguaggio dell’ideologia e del carisma, ma non esitò, allo stesso tempo, a limitare la libertà con la democrazia guidata. La sua scommessa era che il Pancasila potesse essere amato come simbolo di unità e libertà, rivelandosi più forte delle divisioni religiose; Soeharto, invece, pose l’accento sulla disciplina e sulla coercizione e, solo quando necessario, adottò un compromesso pragmatico.

Entrambi, tuttavia, condivisero la convinzione che la shariah non potesse diventare legge fondamentale della Repubblica; Soekarno vi si oppose per salvaguardare il pluralismo, Soeharto per preservare il potere del regime. La differenza tra i due leaders, dunque, consisteva nello stile di leadership, ma non negli strumenti usati, al punto da meritare l’appellativo di ‘orde lama’ (ordine vecchio) per il periodo di Soekarno; il Nuovo Ordine, dunque, si poneva in una certa continuità con l’esperienza precedente, anche se introduceva elementi nuovi.

Dopo la caduta di Soeharto nel 1998, l’Indonesia ha conosciuto una fase di democratizzazione che ha ridato visibilità ai partiti islamici; ciò nonostante, l’eredità dei due leaders rimane evidente e viva, in quanto la Pancasila continua ad essere il fondamento dello Stato, simbolo di un pluralismo spesso usato come bandiera ideologica. Allo stesso tempo, le esperienze di esclusione e cooptazione hanno insegnato ai partiti islamici a muoversi entro i limiti della legalità repubblicana, cercando compromessi piuttosto che rotture. Una rottura significa la lotta armata contro lo Stato, una posizione che pochi movimenti hanno scelto, evidenziando la volontà, ma anche la necessità di trovare un compromesso tra le istanze religiose e quelle laiche.

Il caso della provincia di Aceh, dove la shariah è stata formalmente introdotta dopo gli accordi di pace del 2005, mostra che le tensioni non sono scomparse; esse si sono piuttosto regionalizzate, trovando spazi circoscritti senza mettere in discussione l’impianto nazionale.

Conclusione

La vicenda di Soekarno e Soeharto di fronte all’islam politico rivela la difficoltà di conciliare la più grande comunità musulmana del mondo con un progetto statuale multireligioso e democratico; entrambi i presidenti affrontarono la questione con strumenti diversi, ma mossi dalla stessa esigenza. Bisognava impedire che la shariah diventasse principio esclusivo e divisivo; del resto, l’eredità (controversa) dei due leaders, ha plasmato la storia politica indonesiana, che ancora oggi continua ad oscillare tra pluralismo e richieste di maggiore islamizzazione e autoritarismo.

Letture Consigliate

- Krismono. (2024, December 4). From Accommodation to Repression: The Evolution of Political Islam in Democratic Indonesia during SBY and Jokowi Presidencies. Politea: Jurnal Politik Islam, 7(2), 155-189.

- Suryadinata, L. (2018). Pancasila and the Challenge of Political Islam: Past and Present. ISEAS – Yusof Ishak Institute.

- Muiz, D. H. T., Nasrulloh, N., Marwinata, P., Mahsunah, M. (2024). Relation of Religious, Politics, and State in Indonesia: A Comparative Study Soekarno and Abdurrahman Wahid. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 3(3), 197-214.

[…] il periodo del Orde Baru (1966-1998), il regime di Soeharto cercò di bilanciare l’islam politico e la presenza cristiana, sfruttando la retorica della […]