- Introduzione – Un’Istituzione tra due Mondi

- Origini e Primi Sviluppi – L’Islam sotto il Patronato Britannico

- Riforme e Crisi Identitaria (1835–1880)

- La Vita Quotidiana nella Madrasah

- L’Educazione come Strumento di Potere

- Calcutta e il Crocevia della Modernità Coloniale

- Implicazioni per l’Impero Britannico

- Conclusione – Sapere, Potere e Resistenza

- Letture Consigliate

Verso la fine del XIX secolo, la Madrasah di Calcutta costituiva uno dei più significativi laboratori dell’interazione tra sapere islamico e potere coloniale nell’India britannica; essa nacque come strumento amministrativo per la formazione di funzionari musulmani al servizio dell’Impero. Nel corso del tempo, tale istituzione divenne un luogo di tensione e di trasformazione, in cui l’eredità religiosa si confrontava (e spesso scontrava) con la modernità occidentale.

Toward the end of the 19th century, the Madrasah of Calcutta was one of the most significant laboratories for the interaction between Islamic knowledge and colonial power in British India; It was born as an administrative tool for the training of Muslim officials to serve the Empire. Over time, this institution became a place of tension and transformation, where religious heritage confronted (and often clashed with) Western modernity.

Introduzione – Un’Istituzione tra due Mondi

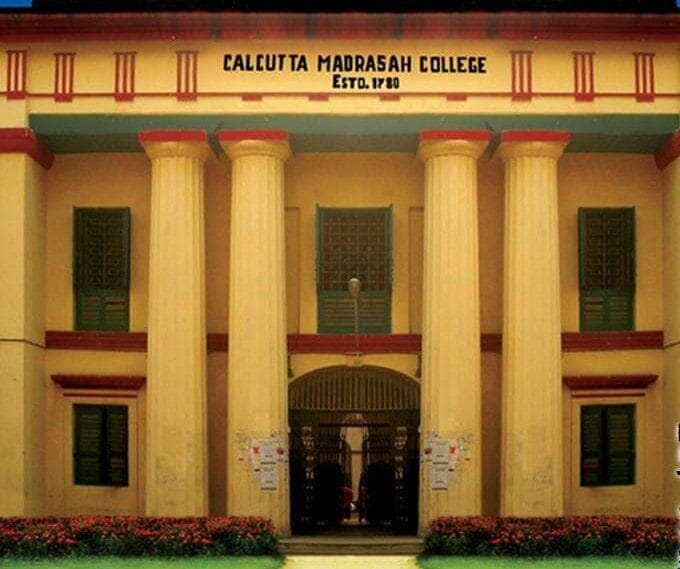

Nell’India coloniale del tardo Ottocento, la Madrasah di Calcutta rappresentava molto più di un semplice centro di studi religiosi; fondata nel 1781 da Warren Hastings, primo governatore generale della Compagnia delle Indie Orientali, la Calcutta Madrasah College nacque per integrare le élite musulmane nell’apparato amministrativo britannico. L’idea d fondo era la conciliazione tra le richieste della legge islamica con le esigenze della burocrazia coloniale, come riportano diversi autori (vedi Metcalf, 1982).

Nel contesto generale del 1880, tuttavia, essa aveva assunto una funzione più complessa, diventando un crocevia di conoscenze, linguaggi e poteri, dove la modernità coloniale si misurava con la tradizione islamica e la ridefiniva. Da notare che l’obiettivo originario di Hastings era eminentemente politico; dopo la conquista del Bengala e il crollo del potere moghul, i britannici dovevano governare una società musulmana strutturata attorno a un diritto, una lingua e un sapere propri e pregressi. In tale scenario, la fondazione della Madrasah rispondeva ad una logica di controllo culturale, quella di formare mediatori leali, custodi della legge islamica ma subordinati all’autorità britannica. Come spesso accade, tuttavia, le conseguenze di tale progetto andarono ben oltre le intenzioni dei fondatori.

Origini e Primi Sviluppi – L’Islam sotto il Patronato Britannico

Durante i primi decenni di vita, la Madrasah mantenne un’impronta fedele ai canoni del sapere islamico classico; si insegnavano grammatica araba, retorica, logica aristotelica (mantiq), giurisprudenza (fiqh) e teologia (kalām. In aggiunta, agli studenti veniva insegnato il persiano, lingua amministrativa e letteraria dell’India islamica. Il corpo docente proveniva in gran parte dalle scuole teologiche tradizionali, e il pubblico studentesco apparteneva alle famiglie urbane musulmane del Bengala.

Questa configurazione rispondeva all’esigenza di garantire continuità istituzionale nel passaggio dal potere moghul a quello britannico; tuttavia, a partire dalla prima metà dell’Ottocento cominciarono a manifestarsi i segni della trasformazione. Con l’anglicizzazione dell’educazione imposta da Thomas Babington Macaulay nel 1835, l’inglese divenne la lingua dell’istruzione superiore e i saperi occidentali iniziarono a sostituire gradualmente quelli islamici. La Madrasah, che aveva incarnato la sopravvivenza di un modello di apprendimento tradizionale, divenne dunque un terreno di sperimentazione per una forma di educazione ibrida.

Riforme e Crisi Identitaria (1835–1880)

Le riforme educative introdotte dal governo britannico avevano l’obiettivo di produrre una nuova élite intellettuale, capace di conciliare le conoscenze religiose con i valori occidentali; nella Madrasah, accanto all’arabo e al persiano, vennero introdotti corsi di inglese, diritto europeo, scienze naturali e filosofia moderna. L’istituzione, riorganizzata come Calcutta Madrasah College nel 1876, assunse un profilo sempre più laico e razionalista, anche se formalmente si richiamava all’eredità islamica.

Tale evoluzione provocò tensioni profonde, e per molti ulama bengalesi, la nuova impostazione rappresentava una minaccia alla purezza del sapere religioso; gli insegnanti e le autorità religiose temevano che i britannici volessero sostituitre la legge islamica, e l’islam, con il diritto e i valori britannici.

Altri sapienti, più illuminati, invece, videro nella modernizzazione un’occasione di rinascita, e figure come Sayyid Ahmad Khan e il suo movimento di Aligarh ispirarono un riformismo islamico che tentava di riconciliare la rivelazione con la ragione scientifica, Attorno al 1880, la Madrasah era ormai divisa tra due visioni del mondo inconciliabili; una conservatrice, che considerava la tradizione un baluardo identitario, e una riformista, che interpretava la modernità come prosecuzione della conoscenza divina.

L’istituto divenne dunque un microcosmo della crisi culturale del mondo musulmano sotto il dominio coloniale; un rapporto del 1880, (A pamphlet on Mohammedan Education in Bengal, esprime bene questo clima.

(…) in Bengal it would hot be desirable to encourage the Mahomedans to look to oriental languages for higher education. Their vernacular language is generally Bengalee, not Hindustanee, far less urdu. They come pretty freely to indigenous Bengalee Schools, though they have hitherto avoided the Government English Schools. It is certain that they would have no desire to be instructed in an artificial Sanskritized Bengalee such as some Bengalee scholars affect. The few who go beyond primary education, study Arabic and Persian, not as a medium for attaining western learning, but in conformity with old habit and to obtain the learning of their religion.

(…) in Bengala non sarebbe auspicabile incoraggiare i musulmani a rivolgersi alle lingue orientali per l’istruzione superiore. La loro lingua vernacolare è generalmente il bengali, non l’hindustani, e tanto meno l’urdu. Vengono abbastanza liberamente alle scuole bengalesi indigene, sebbene finora abbiano evitato le scuole inglesi governative. È certo che non avrebbero alcun desiderio di essere istruiti in un bengali artificiale sanscritizzato come alcuni studiosi bengalesi affettano. I pochi che vanno oltre l’istruzione primaria studiano arabo e persiano, non come mezzo per acquisire la conoscenza occidentale, ma in conformità con l’antica abitudine e per ottenere la conoscenza della loro religione.

Syud Ameer Hussein, A pamphlet on Mohammedan Education in Bengal, Calcutta, 1880, pp. 3-4.

Questo documento coevo conferma la centralità del sapere religioso per gli studenti musulmani, che intendevano istruirsi in persiano o arabo per apprendere la religione islamica; si tratta di una caratteristica comune ad altri contesti coloniali a maggioranza musulmana, come le Indie Orientali Olandesi, e Aceh in particolare. Anche in questo caso, l’amministrazione coloniale doveva confrontarsi con le richieste di una popolazione indigena islamica, la cui religione era un baluardo identitario molto forte.

La Vita Quotidiana nella Madrasah

Le cronache dell’epoca, insieme alle memorie di studenti e docenti, offrono uno sguardo vivido sulla vita interna della Madrasah; gli allievi, nella stragrande maggioranza giovani musulmani di famiglie colte di Calcutta, Dacca e Murshidabad, trascorrevano le giornate tra lo studio dei testi coranici e la lettura di Newton o Bacon. Essi, dunque, passavano dal rigido rituale islamico all’analisi logica, e all’arabo dei commentari coranici classici (tafsir) si accompagnava l’inglese dei manuali di scienze naturali.

Molti di essi vivevano il contatto con il sapere occidentale come un’esperienza di rivelazione, e da questo punto di vista sia la fisica che la filosofia empirista sembravano offrire nuove chiavi di comprensione dell’ordine creato da Dio. Per altri, tuttavia, l’introduzione di concetti come l’evoluzione o la causalità naturale rappresentava un trauma spirituale, che non poteva essere riconciliato con la loro fede religiosa.

La modernità si presentava, allo stesso tempo, come una promessa e una minaccia, e se l’emancipazione aveva una sua attrattiva, essa metteva anche in discussione i fondamenti dell’autorità religiosa. In questa tensione quotidiana, l’educazione diventava un’esperienza morale, e gli studenti della Madrasah del 1880 si trovavano a dover continuamente negoziare una doppia identità. Quella di fedeli musulmani, secondo la concezione classica, ma anche essere sudditi di un impero occidentale che li educava e li subordinava.

E’ proprio in questa ambiguità voluta dai colonizzatori che si forgiava la coscienza di una generazione che avrebbe partecipato ai movimenti di riforma e di nazionalismo islamico del secolo successivo.

Il rapporto menzionato in precedenza descrive con una certa precisione le dinamiche della madrasah di Calcutta,

During the years 1873-74, there were 172 students chiefly belonging to eastern Bengal Districts in the Arabic Department, reading Arabic and Persian exclusively. In the Anglo-Persian Department the number of boys during that year rose from 375 to 432 and the condition of this Department was reported to be “ most satisfactory.”

In 1874-75, there were 195 boys on the roll of the Arabic Department, hut some of them were “showing signs of a desire to learn English in addition to Arabic and Persian”, and some of those who had passed their final examination in Arabic were permitted to join the Anglo-Persian Department.

Negli anni 1873-74, c’erano 172 studenti, per lo più provenienti dai distretti del Bengala orientale, nel Dipartimento di Arabo, che studiavano esclusivamente arabo e persiano. Nel Dipartimento Anglo-Persiano il numero dei ragazzi durante quell’anno salì da 375 a 432 e le condizioni di questo Dipartimento furono giudicate “molto soddisfacenti”.

Nel 1874-75 c’erano 195 ragazzi iscritti al Dipartimento di Arabo, ma alcuni di loro “mostravano segni di desiderio di imparare l’inglese oltre all’arabo e al persiano”, e ad alcuni di coloro che avevano superato l’esame finale in arabo fu permesso di iscriversi al Dipartimento Anglo-Persiano.

Syud Ameer Hussein, A pamphlet on Mohammedan Education in Bengal, Calcutta, 1880, pp. 9-10.

E’ evidente, dunque, che l’esposizione e la possibilità di apprendere l’inglese e il sapere occidentale fossero colte come opportunità da un numero crescente di studenti; la strategia britannica ha avuto, in definitiva, un certo successo.

L’Educazione come Strumento di Potere

La politica educativa britannica in India (ma non solo) rispondeva a un principio di ingegneria sociale, e l’obiettivo era la formazione di una classe di intermediari che servisse da cerniera tra il dominio coloniale e la società indigena. Da questo punto di vista, la Madrasah di Calcutta incarnava perfettamente questo intento; produrre musulmani leali, utili all’amministrazione, ma sufficientemente legati alla loro comunità per esercitare influenza su di essa ed essere percepiti come attori legittimi.

Il controllo dell’istituzione era capillare e sistematico, e non esistevano aspetti lasciati trascurati, in quanto i programmi erano approvati dal governo, le nomine dei docenti dipendevano dall’autorità coloniale, e i finanziamenti provenivano dal Tesoro britannico. Tuttavia, tale controllo non impedì che l’istruzione diventasse, paradossalmente, uno strumento di emancipazione intellettuale, come avvenne nelle Indie Orientali Olandesi, l’attuale Indonesia.

L’esposizione alla lingua inglese e alle idee dell’Illuminismo creò una nuova sensibilità critica tra gli studenti musulmani, che cominciarono a riflettere sui limiti morali del potere coloniale; l’educazione che doveva disciplinare divenne, dunque, lo strumento della resistenza indigena.

La conoscenza occidentale, moderna, appresa per servire l’Impero, fu rielaborata come strumento di critica e di identità; è in tale aspetto che si manifesta l’ambiguità più profonda della Madrasah ottocentesca. Essa era nata per perpetuare il dominio britannico, ma finì per contribuire, seppure involontariamente, alla formazione di una nuova coscienza islamica moderna.

Calcutta e il Crocevia della Modernità Coloniale

La collocazione della Madrasah in una delle metropoli più dinamiche dell’Asia contribuì a renderla un centro di fermento culturale; nella Calcutta di fine secolo, capitale dell’Impero britannico in India fino al 1911, si incontravano intellettuali indù, missionari cristiani, burocrati inglesi e poeti musulmani. Le tipografie stampavano giornali in inglese, urdu e bengalese; i caffé ospitavano discussioni su Kant, Darwin e al Ghazali.

Gli studenti della Madrasah vivevano immersi in questa atmosfera cosmopolita, e molti di loro partecipavano ai circoli letterari, leggevano la stampa occidentale e si confrontavano con i movimenti di riforma sociale che attraversavano il Bengala. In tale contesto, evidentemente, la fede islamica non era negata, ma reinterpretata alla luce della modernità, e diventava un linguaggio etico attraverso cui dialogare con un mondo ormai trasformato.

Calcutta, con la sua vitalità intellettuale e le sue contraddizioni, trasformò la Madrasah in un microcosmo della società coloniale, un luogo dove la religione, la scienza e la politica si intrecciavano in forme nuove e imprevedibili.

Implicazioni per l’Impero Britannico

Dal punto di vista imperiale, la Madrasah di Calcutta fu un esperimento di controllo culturale che ebbe un successo parziale; i britannici avevano cercato di costruire una classe musulmana collaborativa e docile, ma ottennero un’élite critica e cosciente della propria condizione subordinata. L’educazione impartita nella Madrasah contribuì infatti a rafforzare la distinzione identitaria tra musulmani e indù, ponendo le premesse della cosdidetta ‘politica delle comunità’, che si sarebbe poi evoluta nella teoria delle due nazioni.

Si tratta dell’idea secondo cui musulmani e indù dovevano vivere in due nazioni differenti (ma costretti a convivere in un’unica nazione nel periodo coloniale) ed è proprio questa teoria che è alla base della partizione dell’India al termine del periodo coloniale, tra lìIndia, a maggioranza induista, e il Pakistan, a maggioranza islamica.

La Madrasah generò un tipo di sapere che si potrebbe definire ‘modernità islamica coloniale’, una forma di conoscenza che, seppur nata in un contesto di subordinazione, elaborò strumenti concettuali propri per reinterpretare la tradizione alla luce della scienza e della ragione. Questa modernità non fu una mera imitazione dell’Occidente, ma un processo di adattamento e resistenza, che aprì la strada a un pensiero islamico riformato e postcoloniale.

In questo senso, l’esperimento della Madrasah di Calcutta ebbe conseguenze di lungo periodo per l’Impero; la stessa struttura di educazione controllata che avrebbe dovuto legittimare il dominio britannico si trasformò, in un veicolo di contestazione e di autonomia culturale, nonché di auto-determinazione.

Conclusione – Sapere, Potere e Resistenza

Verso il 1880, la Madrasah di Calcutta non era più soltanto un’istituzione educativa, ma il simbolo di una condizione storica più ampia, quella della modernità negoziata; al suo interno, il sapere islamico cercava di sopravvivere all’urto del colonialismo senza chiudersi in sé stesso, mentre la cultura britannica tentava di imporsi senza rimuovere completamente la memoria del passato.

La Madrasah di Calcutta rimane dunque una testimonianza straordinaria delle modalità con cui l’educazione, in un contesto coloniale, può diventare al tempo stesso strumento di dominio e di liberazione, laboratorio di oppressione e anticamera dell’emancipazione.

La lezione di Calcutta e del periodo coloniale potrebbe anche suggerire modelli per gestire la diversità nel mondo contemporaneo, in cui una massa sempre crescente di musulmani nati in Paesi terzi vive in Occidente. Evidentemente, l’imposizione di modelli dall’alto è destinata a fallire, ed è dunque necessaria una proposta educativa efficace, che potrebbe essere la soluzione adeguata per la gestione di un fenomeno (l’immigrazione e conseguente islamizzazione parziale della società) che non può più essere ignorato o derubricato come secondario.

Letture Consigliate

- Metcalf, B. D. (1982). Islamic Revival in British India: Deoband, 1860–1900. Princeton University Press.

- Paul, N. (2022). Bengal Muslims and Colonial Education, 1854-1947: A Study of Curriculum, Educational Institutions, and Communal Politics. Routledge India.

- Ulpah, M. (2022). “The Exploration of Islamic Educational Reform and Colonialism Impact on Contemporary Islamic Higher Education.” Khazanah Pendidikan Islam, 4(3).

[…] del Punjab, dunque, era parte integrante di una complessa rete amministrativa, integrata nel Raj Britannico; le informazioni su di esso le possiamo rintracciare grazie a numerosi documenti coevi, tra cui […]