- Abstract

- Introduzione – Alle origini del Movimento Talebano

- Il Primo Emirato (1996–2001) – Uno Stato teocratico alle Porte del XXI secolo

- Due Decenni di Insurrezione (2002–2021) – dalle Montagne al Tavolo dei Negoziati

- Il Secondo Emirato Islamico (2021–oggi) – Continuità, Chiusura, Autorità

- Dottrina e Visione del Mondo

- Tra Isolamento e Sfide Interne

- Conclusione

- Letture Consigliate

Abstract

Questo saggio analizza l’evoluzione ideologica, politica e istituzionale dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan, ponendo particolare attenzione al secondo periodo, dal 2021 ad oggi; dopo aver ricostruito le origini religiose e militari del movimento negli anni Novanta, il testo esamina la trasformazione del gruppo da forza insurrezionale a regime teocratico, evidenziandone la dottrina ispirata all’Islam deobandi, la struttura non codificata del potere, e la visione totalizzante della società e dell’Islam. Viene inoltre analizzata la difficile situazione economica e diplomatica del nuovo Emirato, caratterizzata da isolamento internazionale, crisi umanitaria, presenza di gruppi jihadisti rivali e fratture interne al movimento.

This essay analyzes the ideological, political, and institutional evolution of the Islamic Emirate of Afghanistan, with particular attention to the second period, from 2021 to the present; after reconstructing the religious and military origins of the movement in the 1990s, the text examines the transformation of the group from an insurgent force to a theocratic regime, highlighting its doctrine inspired by Deobandi Islam, the non-codified structure of power, and the totalizing vision of society and Islam. The difficult economic and diplomatic situation of the new Emirate is also analyzed, characterized by international isolation, humanitarian crisis, the presence of rival jihadist groups, and internal fractures within the movement.

Introduzione – Alle origini del Movimento Talebano

Nel cuore della provincia di Kandahar, nel sud dell’Afghanistan, si levò negli anni Novanta la voce di un gruppo di studenti religiosi (taliban, in lingua pashtun) che si proponeva di riscattare la patria afghana dall’anarchia, dalla frammentazione tribale e dalla corruzione endemica che avevano caratterizzato gli anni immediatamente successivi al ritiro sovietico. Non si trattava ancora di un partito né di un esercito nel senso tradizionale del termine, ma piuttosto un movimento ispirato da un’istanza religiosa e morale, mosso da un profondo senso di missione e da una visione purificatrice della società.

I futuri talebani, in effetti, erano (nella stragrande maggioranza dei casi) giovani cresciuti nei campi profughi in Pakistan, formati nelle madrasa di orientamento deobandi; si tratta di un’interpretazione dell’islam hanafita originaria dell’India coloniale. Tale visione, in particolare, è caratterizzata da un rigorismo dottrinale e da un’impostazione conservatrice sul piano dei costumi e dell’etica pubblica.

La figura carismatica del mullah Mohammed Omar, veterano della jihad antisovietica, cieco da un occhio, severo e riservato, divenne presto il punto di riferimento del movimento nascente; secondo il mito fondativo, la sua decisione di intervenire con le armi nascerebbe da un episodio legato ad un abuso su due ragazze. Più probabilmente, la lotta armata è stato il passo successivo ed inevitabile per cercare di risolvere una situazione di percepita occupazione da parte di un nemico esterno; il carisma e l’autorevolezza di Omar, poi, hanno decretato la nascita di leggende e storie che non vengono poste in discussione dai talebani, ma che sono parte integrante del mito delle origini del movimento.

L’Afghanistan post-comunista era un mosaico dilaniato da rivalità etniche e signorie locali, e, in tale contesto, i mujaheddin, che avevano giò combattuto contro l’Armata Rossa, erano impegnati in una lotta intestina che sfiancava le condizioni già precarie della popolazione civile. In questo clima di sfiducia generalizzata, i talebani si presentarono come portatori di una promessa radicale, quella di riportare l’ordine attraverso l’applicazione integrale della shariah e il disarmo delle fazioni in guerra.

Nel novembre del 1994 essi conquistarono Kandahar e in due anni, grazie ad una combinazione di diversi fattori, tra cui l’abilità militare, la diplomazia tribale e l’appoggio logistico proveniente dal Pakistan, riuscirono a prendere il controllo di gran parte del paese. Il 27 settembre 1996 i talebani entrarono a Kabul e diedero vita alla restaurazione dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan.

Il Primo Emirato (1996–2001) – Uno Stato teocratico alle Porte del XXI secolo

Il primo governo talebano si impose con tratti inequivocabilmente teocratici, in quanto il potere era concentrato nelle mani del Comandante dei Fedeli, titolo assunto da mullah Omar, che raramente si mostrava in pubblico e governava attraverso decreti religiosi trasmessi via radio o affissi alle pareti delle moschee. Non vi era traccia di istituzioni che ricordassero una democrazia o uno Stato di diritto, come una costituzione o un parlamento; lo Stato si fondava interamente sulla shariah (non codificata) e sulla sua interpretazione da parte di ulema fedeli al regime.

La vita quotidiana, come noto, subì una trasformazione radicale, e le prime vittime furono le donne, escluse dall’istruzione e dal lavoro, obbligate a indossare il burqa e a non uscire di casa se non accompagnate da un parente maschio. La musica, il cinema, la televisione e ogni forma di intrattenimento furono banditi, mentre vennero applicate le pene previste dal diritto islamico classico (12 esimo secolo). I ladri venivano puniti con l’amputazione, gli adulteri lapidati, gli assassini giustiziati pubblicamente; la polizia religiosa, legittimata dal Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio vigilava sull’osservanza delle norme con metodi brutali.

Ma fu la distruzione dei Buddha di Bamiyan, due colossi scavati nella roccia nel cuore dell’Hazarajat, ad attirare l’indignazione del mondo intero; quel gesto, compiuto nel marzo del 2001, esemplificava brutalmente l’ideologia iconoclasta e ‘purificatrice’ del movimento, che rigettava ogni forma di compromesso con la storia, la cultura pre-islamica e il pluralismo religioso.

Allo stesso tempo, l’ospitabilità concessa ad Osama bin Laden e al gruppo terroristico di al-Qaeda trasformò l’Afghanistan in un santuario del jihadismo globale; nonostante le pressioni internazionali, i talebani rifiutarono di estradare bin Laden dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. La risposta americana non si fece attendere, e il 7 ottobre iniziava l’operazione ‘Enduring Freedom’, che avrebbe posto fine, almeno formalmente, al primo Emirato talebano, ma non al movimento che lo aveva alimentato.

Due Decenni di Insurrezione (2002–2021) – dalle Montagne al Tavolo dei Negoziati

Anche se sconfitti sul piano militare, i talebani non scomparvero, ma si ritirarono in aree tribali remote, soprattutto lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan, dove trovarono rifugio, protezione e la possibilità di riorganizzarsi. Il tacito sostegno di settori dell’intelligence pakistana (ISI), il malcontento crescente verso il nuovo governo afghano, percepito come corrotto e servile verso gli interessi occidentali unitamente all’errata percezione da parte della NATO di aver neutralizzato il nemico, permisero ai talebani di ritessere la loro rete.

Nel 2010, la rivista ‘Counter Terrorism Sentinel’, avvertiva del pericolo costituito dall’appoggio del Pakistan,

It is clear that fighters from multiple

Taliban factions are increasingly

moving to the city. Militants continue

to flee U.S. drone strikes and Pakistani

military operations in the country’s

northwest tribal regions. In fact, two

months ago news reports speculated

that Taliban supreme leader Mullah

Omar himself shifted his base from

Quetta to Karachi.

È chiaro che i combattenti di più fazioni talebane si stanno spostando sempre di più verso la città. I militanti continuano a fuggire dagli attacchi aerei statunitensi e dalle operazioni militari pakistane nelle regioni tribali nordoccidentali del paese. In effetti, due mesi fa i rapporti di notizie speculavano che il leader supremo dei Taliban, Mullah Omar, avesse spostato la sua base da Quetta a Karachi.

Imtiaz Ali, Karachi Becoming a Taliban Safe Haven?, CTC Sentinel, 3(1), 2010, p. 13

Dal 2006 in poi, il movimento tornò a colpire con efficacia crescente, mediante azioni come attentati suicidi, imboscate, offensive su larga scala, ed assalti a installazioni militari; oltre all’attività bellica, i talebani svilupparono anche una struttura parallela di governo nelle aree rurali. Essi istituirono tribunali islamici, tassarono agricoltori e commercianti, ed offrirono arbitrati rapidi e spesso percepiti come meno corrotti rispetto a quelli dello stato centrale. Fu questa combinazione di violenza, giustizia rapida e appelli religiosi a conferire loro una crescente legittimità sociale, di cui non ha mai goduto il governo installato dagli Stati Uniti e dai loro alleati.

Nel frattempo, la leadership del movimento si evolveva, e, alla morte del mullah Omar, tenuta nascosta per anni, seguì la guida del mullah Akhtar Mansour (ucciso da un drone nel 2016), e poi quella di Haibatullah Akhundzada, ancora oggi emiro supremo. Intorno a lui si consolidarono reti come la rete Haqqani, potente fazione militare e politica, dotata di autonomia e relazioni estere significative.

L’accordo di Doha, firmato nel febbraio 2020 con gli Stati Uniti, rappresentò il riconoscimento politico del movimento come interlocutore legittimo; il ritiro americano, completato nell’agosto 2021, fu seguito da una sorprendente avanzata militare. In meno di dieci giorni, tutte le principali città afghane caddero e il 15 agosto 2021, i talebani entrarono nuovamente a Kabul, fondando il Secondo Emirato, mentre il presidente Ashraf Ghani fuggì all’estero.

Il Secondo Emirato Islamico (2021–oggi) – Continuità, Chiusura, Autorità

Il nuovo regime talebano si è proposto inizialmente come ‘più moderato’ rispetto al passato, allo scopo di indurre gli osservatori internazionali ad avere un atteggiamento conciliatore verso il nuovo corso politico; si tratta di una strategia (quella delle rassicurazioni) mostrata anche in Siria, dal nuovo governo di Jolani, ex membro di al Qaeda.

Tuttavia, le prime speranze di apertura si sono rapidamente dissolte, ed il volto del regime talebano è presto emerso con chiarezza; le ragazze sono state escluse dalla scuola superiore e dall’università, le donne sono state licenziate in massa dai ministeri (e dai lavori pubblici in generale), mentre le ONG sono state costrette a sospendere le attività. La consueta censura dei media, ha permesso alle autorità religiose di riaffermare la centralità della shariah come unica fonte del diritto, con particolare enfasi sulla morale pubblica e sull’obbedienza all’emiro.

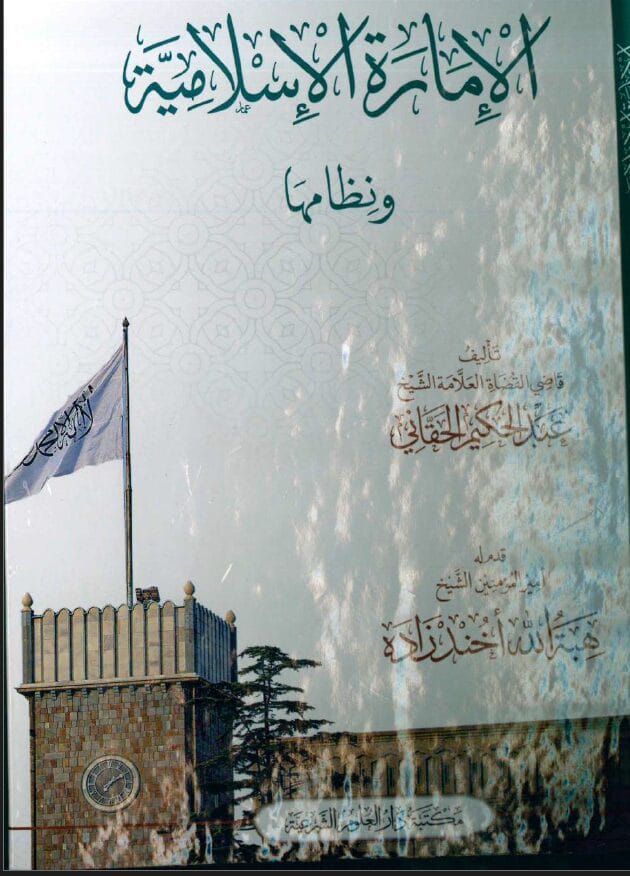

Haibatullah Akhundzada, emiro invisibile e inaccessibile, governa da Kandahar attraverso editti religiosi, fatti eseguire da un entourage costituito da funzoinari e ulema conservatori, spesso completamente contrari a qualsiasi forma di apertura verso l’Occidente o di riconoscimento del pluralismo. Il Consiglio dei Ministri include figure di spicco del jihad passato, come Sirajuddin Haqqani, designato ministro degli Interni, noto per le sue posizioni inflessibili e i suoi legami con il jihad globale, e autore dell’opera ‘l’Autorità Islamica e il Suo Sistema’, che reca la prefazione dell’attuale Emiro.

L’emirato rifiuta l’idea di una costituzione scritta e considera la democrazia un sistema ‘infedele’ e illegale, in quanto, secondo la concezione privalente, la sovranità appartiene a Dio, e il ruolo del potere è quello di applicare la legge divina. In tale contesto, qualunque forma di opposizione, armata, intellettuale o simbolica, deve essere repressa senza appello.

Dottrina e Visione del Mondo

L’universo ideologico talebano affonda le radici nella tradizione hanafita deobandi, ma nella sua evoluzione ha acquisito elementi del diritto consuetudinario pashtun (Pashtunwali), forme di puritanesimo islamico e una certa visione messianica del potere. Non si tratta, tuttavia, di un modekllo di islam apocalittico, come quello dell’ISIS, e nemmeno universalista come quello dei Fratelli Musulmani; si è in presenza, piuttosto, di un Islam territoriale, identitario, conservatore e profondamente patriarcale.

Il concetto di emirato richiama i modelli statali premoderni, in cui l’autorità religiosa e quella politica coincidono nella figura del leader spirituale e dei suoi collaboratori; non vi è separazione tra pubblico e privato, né riconoscimento dei diritti soggettivi come elaborati nel pensiero giuridico moderno. L’emiro, in effetti, non è eletto ma viene riconosciuto attraverso la baya, il giuramento di fedeltà, che sancisce una forma di investitura carismatica e religiosa.

Non sorprende, dunque, che il sistema giuridico non sia codificato, come avviene negli Stati moderni, ma dipende dall’interpretazione e applicazione che si basano sugli elementi richiamati in precedenza; i giudici e coloro che sono chiamati a far rispettare la legge islamica, in effetti, possiedono un vasto potere discrezionale. In altre parole, non esiste certezza del diritto, in nessun ambito, ma ci si affida ad un modello premoderno di Stato, con strutture formali minime.

Tra Isolamento e Sfide Interne

Attualmente, l’Emirato Islamico si trova in una condizione paradossale, in quanto, sebbene eserciti un controllo pressoché totale sul territorio nazionale, esso è isolato sul piano internazionale; lo Stato, in effetti, non viene riconosciuto da nessun stato (fatta eccezione per la Russia), ed è escluso dalle istituzioni multilaterali (che del resto non riconosce) ed è soggetto a sanzioni economiche.

La crisi economica è gravissima, (i fondi afghani all’estero restano congelati), e, dopo il ritiro statunitense, l’assistenza internazionale si è ridotta drasticamente; per questa ragione, si assiste ad una crisi umanitaria senza precedenti. La popolazione riesce a sopravvivere solamente grazie a reti di solidarietà familiare e a qualche progetto ancora attivo nei settori della sanità e dell’agricoltura.

Sul piano della sicurezza, la minaccia più grave è rappresentata dallo Stato Islamico del Khorasan (IS-K), che considera i talebani apostati e collusi; gli attentati contro minoranze sciite, leader religiosi e missioni diplomatiche sono aumentati. Parallelamente, gruppi di resistenza armata (come il Fronte di Resistenza Nazionale) operano in zone montuose, pur senza coordinamento e risorse significative; ciò nonostante, tale opposizione mostra che il controllo del territorio dei talebani non è totale, e nemmeno stabile.

Infine, lo stesso movimento talebano è attraversato da tensioni interne, e si osservano divisioni tra i capi militari pragmatici, desiderosi di avere un seppur minimo riconoscimento internazionale, e la cerchia religiosa fedele ad Akhundzada, intransigente e ultraconservatrice. Questo conflitto, che finora è rimasto latente, potrebbe riemergere qualora la crisi economica e l’isolamento si aggravassero ulteriormente.

Conclusione

A trent’anni dalla sua comparsa sulla scena afghana, il movimento talebano si presenta come un attore politico consolidato, capace di sopravvivere a guerre, invasioni, isolamenti e fratture interne; la sua forza non risiede solo nelle armi, ma in una visione del mondo totalizzante, che intreccia religione, identità tribale, nostalgia del passato e rifiuto della modernità. Tuttavia, la sua capacità di governare un Paese complesso come l’Afghanistan, in un contesto globale interconnesso, resta profondamente incerta. La sfida principale, in effetti, non è più rappresentata dalle influenze straniere, ma di dimostrare di saper costruire uno Stato stabile e capace di soddisfare i bisogni dei suoi abitanti, un compito che potrebbe essere ostacolato dalla rigidità della sua ideologia.

Letture Consigliate

- Bahman, S. N. (2024). A Study of the Taliban Islamic Emirate System in Afghanistan. Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 44-54.

- Bunzel, C. (2024). The Taliban’s Political Theory:‘Abd al-Hakim al-Haqqani’s Vision for the Islamic Emirate’. Current Trends in Islamist Ideology, 35.

- Katju, V. (2023). The Making of the Afghan Emirate. India Quarterly, 79(4), 611-617.

[…] Afghanistan di Ashraf Ghani – Un Progetto Incompiuto L’Emirato Islamico dell’Afghanistan – Ideologia e Stato dei Talebani L’Emirato Afghano – Potere e Sharia tra Passato e Presente (In)Giustizia in […]

[…] In Afghanistan il sermone del venerdì non assume mai un tono neutrale, e, nei decenni recenti, i sermoni hanno avuto la funzione di alimentare la resistenza contro l’occupazione sovietica, richiamando i fedeli al dovere del jihad e al sacrificio per la fede. I mujaheddin utilizzavano (e utilizzano) il pulpito come strumento di mobilitazione, mentre i talebani ne hanno fatto il mezzo per diffondere un Islam rigorista, centrato sulla shariah come fondamento politico e normativo. […]

[…] dall’interpretazione degli studiosi islamici (fiqh). Nella pratica politica contemporanea, però, alcuni stati hanno scelto di adottare versioni particolarmente rigide di questa legge, facendone il pilastro dell’ordinamento statale. Afghanistan, Arabia Saudita e, in parte, Iran […]