- Abstract

- Le Origini dell’Emirato – Dost Mohammad Khan e l’Islamizzazione del Potere Tribale

- Declino e Secolarizzazione

- La Restaurazione – Il Primo Emirato Islamico (1996–2001)

- Il Secondo Emirato – Tra Restaurazione e Isolamento (2021 – oggi)

- Conclusioni – Continuità e Rottura

- Letture Consigliate

Abstract

Nell’esperienza politica afghana, l’emirato si configura come un prisma attraverso il quale leggere l’evoluzione della sovranità, il rapporto tra la religione e lo Stato e la tensione irrisolta tra l’ordine tribale e la costruzione di un potere centralizzato. Dall’Ottocento ai giorni nostri, il titolo di amīr ha attraversato mutazioni profonde, adattandosi ai contesti storici e agli equilibri interni del paese; anche se segnato da profonde discontinuità istituzionali (dalla monarchia costituzionale alla repubblica islamica, fino all’attuale emirato talebano) l’idea dell’emiro come guida dei credenti e custode della ‘legge divina’ si è rivelata decisamente resiliente.

In the Afghan political experience, the emirate is configured as a prism through which to read the evolution of sovereignty, the relationship between religion and the state, and the unresolved tension between tribal order and the construction of centralized power. From the 19th century to the present day, the title of amīr has undergone profound changes, adapting to the historical contexts and internal balances of the country; even though marked by profound institutional discontinuities (from constitutional monarchy to Islamic republic, up to the current Taliban emirate), the idea of the emir as the guide of the faithful and guardian of the ‘divine law’ has proven to be decidedly resilient.

Le Origini dell’Emirato – Dost Mohammad Khan e l’Islamizzazione del Potere Tribale

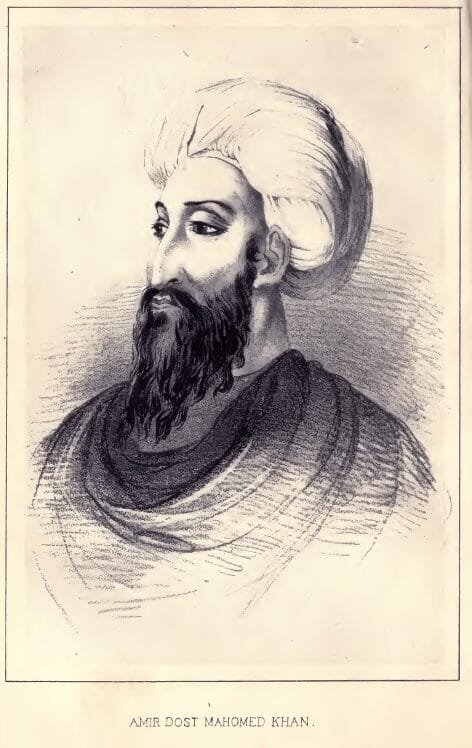

Il titolo di emiro fece la sua comparsa formale nel contesto afghano verso il 1823, quando Dost Mohammad Khan, fondatore della dinastia Barakzai, si proclamò emiro di Kabul dopo aver estromesso l’ultimo rappresentante dei Durrani. Questo atto non fu semplicemente un cambio dinastico, ma costituiva il primo tentativo di modellare una forma statuale islamica su un territorio attraversato da frammentazioni tribali e pluralismi etnici. Inoltre, l’assunzione del titolo amir al muminin (comandante dei credenti) rivestiva un significato teologico e politico, e rappresentava le aspirazioni di collocare il potere politico afghano sotto l’egida dell’Islam sunnita, sottraendolo sia alla contesa imperiale (tra Regno Unito e Russia) sia alla potenziale influenza califfale ottomana.

Un’opera coeva (Life of Amir Mohammed Khan of Kabul, London, 1846, p. 169), sottolinea l’avidità dell’Emiro, che non esitò ad usare la ‘Legge di Mohammed’, la sharia, per estorcere denaro ai propri sudditi.

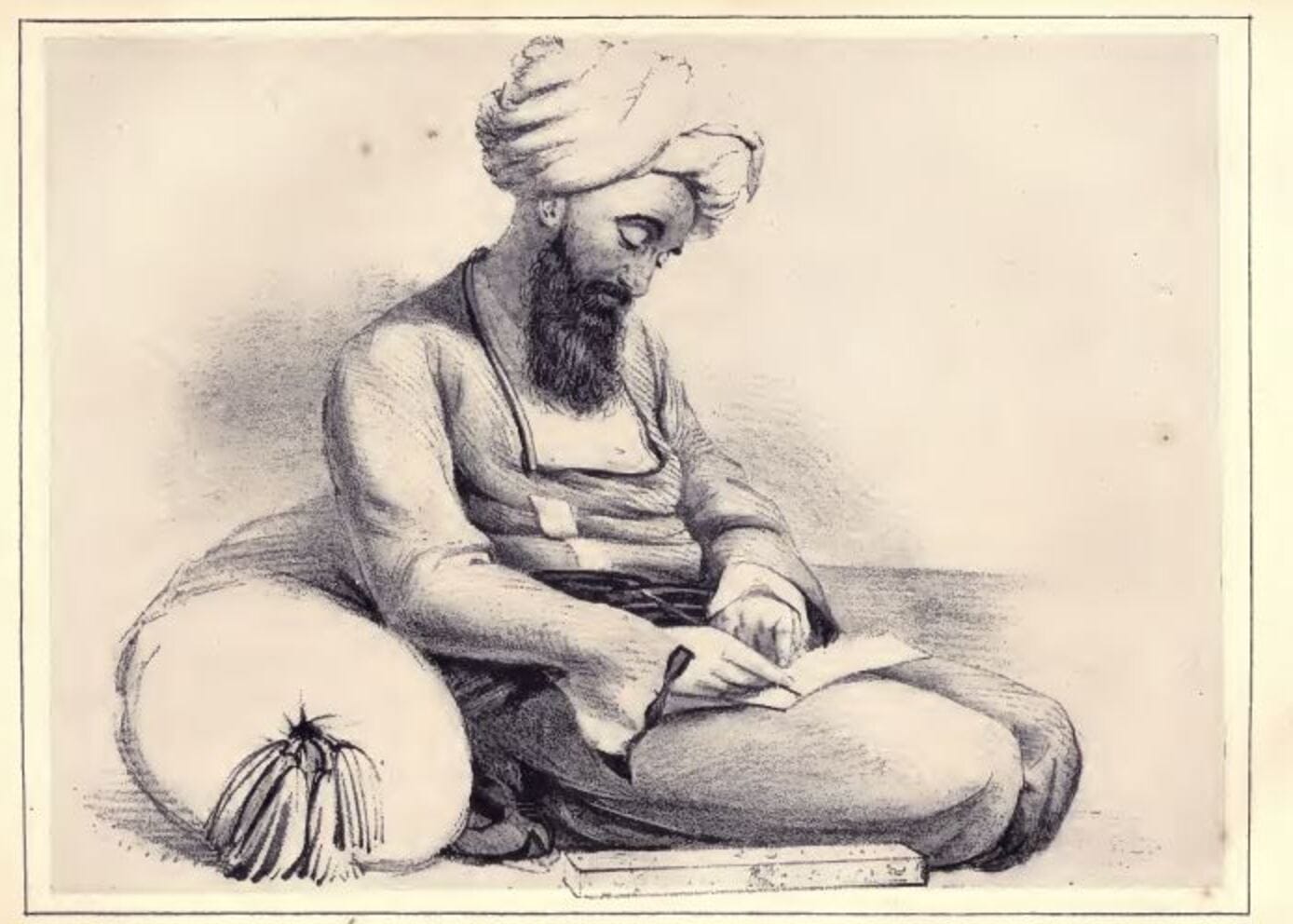

The Amir sent openly, as well as clandestinely, his

confidential men into all parts of the country, who

spared no time in forcing the payment of the demands

of their employer ; and where he had given

orders to raise a certain sum from certain bankers

of a district, the persons employed on this occasion

did not forget to fill their own pockets besides.

L’Amir inviò apertamente, così come clandestinamente, i suoi uomini fidati in tutte le parti del paese, che non risparmiarono tempo nel forzare il pagamento delle richieste del loro datore di lavoro; e dove aveva dato ordini di raccogliere una certa somma da alcuni banchieri di un distretto, le persone impiegate in questa occasione non dimenticarono di riempire anche le proprie tasche.

Mohan Lal, Life of Amir Mohammed Khan of Kabul, London, 1846, p. 169

L’applicazione della sharia, aspramente criticata dal persiano Lal, serviva per raccogliere denaro da usare nelle spedizioni militari e nel controllo del territorio, problematiche antiche e nuove allo stesso tempo; il clima di terrore che si poteva respirare in alcune città afghane, come Jalalabad, era dunque funzionale alla legittimazione del potere dell’Emiro, che cercava di consolidare il proprio potere.

Nei decenni successivi, l’emirato consolidò la propria centralità sotto la guida di Abdur Rahman Khan (1880–1901), che promosse una sistematica centralizzazione dello Stato, unitamente ad una brutale repressione delle autonomie tribali e religiose alternative. Abdur Rahman si pose come garante dell’ordine islamico interno, legittimato da una visione paternalista e autoritaria del potere, in cui il sovrano era al tempo stesso giudice supremo e capo militare. La sua opera di ‘ingegneria statale’ fu poi accompagnata da una concezione disciplinare dell’Islam sunnita hanafita, utilizzata come strumento di legittimazione e di controllo sociale.

Declino e Secolarizzazione

Il XX secolo segnò un’evoluzione ambigua della figura dell’emiro, che, dopo l’assassinio di Habibullah Khan nel 1919, venne assunto dal figlio, Amanullah Khan; quest’ultimo proclamò la piena indipendenza dall’Impero britannico. Nel medesimo anno, egli abbandonò formalmente il titolo di emiro per assumere quello di Shah, ‘re’, segnando un passaggio fondamentale nella concezione della sovranità; l’autorità, che in precedenza era concepita in termini religiosi e tribali si avvia a diventare una moderna della nazione. Amanullah avviò riforme ambiziose, volte a modernizzare lo Stato, come l’introduzione di un codice civile, la promozione dell’istruzione laica e la riduzione dell’influenza del clero (sapienti islamici). La rottura simbolica con l’ideologia emirale segnava anche un progressivo distacco dallo jus islamico tradizionale, sebbene l’Islam rimanesse ufficialmente la religione di Stato.

La prima costituzione dello Stato afghano, del 1923, riflette le ambizioni modernizzatrici di Amanullah, ma anche il ruolo centrale della religione islamica

Art. 1 – Afghanistan is completely free and independent in the administration of its domestic and foreign affairs. All parts and areas of the country are under the authority of his majesty the king and are to be treated as a single unit without discrimination between different parts of the country.

Art. 2 – The religion of Afghanistan is the sacred religion of Islam. Followers of other religions such as jews and hindus residing in Afghanistan are entitled to the full protection of the state provided they do nor disturb the public peace.

Art. 5 – His majesty the king is the servant and the protector of the true religion of Islam and he is the ruler and king of all the subjects of Afghanistan.

Art. 7 – Mention of the king’s name in the Khutba (friday prayers); minting of coins in the king’s name; determination of the rank of officials in accordance with appropriate laws; awarding of medals and decorations; selection and appointment, dismissal and transfer of the prime minister and other ministers; ratification of public laws, promulgation and protection of public laws and of the sharia; being commander in chief of all the armed forces of Afghanistan; promulgation and protection of military rules and regulations; declaring war, making peace and other treaties; granting amnesty, pardoning and commuting legal punishments; are among the rights of his majesty the king.

Art. 1 – L’Afghanistan è completamente libero e indipendente nell’amministrazione dei suoi affari interni ed esteri. Tutte le parti e le aree del paese sono sotto l’autorità di sua maestà il re e devono essere trattate come un’unità unica senza discriminazione tra le diverse parti del paese.

Art. 2 – La religione dell’Afghanistan è la sacra religione dell’Islam. I seguaci di altre religioni come gli ebrei e gli indù residenti in Afghanistan hanno diritto alla piena protezione dello stato, a condizione che non disturbino la pace pubblica.

Art. 5 – Sua Maestà il re è il servitore e il protettore della vera religione dell’Islam ed è il sovrano e re di tutti i sudditi dell’Afghanistan.

Art. 7 – Menzione del nome del re nel Khutba (preghiere del venerdì); conio di monete a nome del re; determinazione del rango degli ufficiali in conformità con le leggi appropriate; assegnazione di medaglie e decorazioni; selezione e nomina, destituzione e trasferimento del primo ministro e degli altri ministri; ratifica delle leggi pubbliche, promulgazione e protezione delle leggi pubbliche e della sharia; essere comandante in capo di tutte le forze armate dell’Afghanistan; promulgazione e protezione delle regole e dei regolamenti militari; dichiarazione di guerra, pace e altri trattati; concessione di amnistia, perdono e commutazione delle pene legali; sono tra i diritti di sua maestà il re.

Il Re viene dunque posto al vertice di un Regno (come accade anche in Iran) retto dalle leggi islamiche, o comunque da leggi che non contrastano con esse; non si tratta di una teocrazia, ma di un regno islamico nel pieno senso del termine. La legittimità del potere regale, in effetti, risiedeva nella sua appartenenza e rispetto dei dettami dell’Islam sunnita; allo stesso tempo, l’Afghanistan viene proclamato pienamente indipendente rispetto a potenze esterne.

La stagione del riformismo fu tuttavia frustrata dalla fragilità del tessuto sociale afghano, dalla sostanziale assenza di una borghesia laica consolidata e dall’opposizione dei notabili religiosi, che segnarono il fallimento dei tentativi riformatori di Amanullah. La monarchia sopravvisse fino al 1973, quando fu rovesciata da un colpo di Stato repubblicano; l’Afghanistan entrò allora in una fase di instabilità sistemica, connotata da invasioni straniere, guerre religiose, civili e tentativi falliti di uno Stato moderno. In tale contesto, ricominciò a circolare l’idea dell’Emirato Islamico come alternativa religiosa alla monarchia o alla repubblica, e questo fermento pose le basi ideologiche per la nascita del movimento talebano.

La Restaurazione – Il Primo Emirato Islamico (1996–2001)

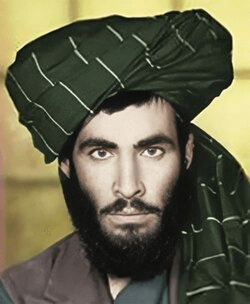

Il fondatore del movimento, il ‘mullah’ Mohammad Omar, fu proclamato amir al muminīn, titolo che non era più stato rivendicato dai leader afghani dopo il XIX secolo, e diventa il simbolo di una rivendicazione islamica globale, che ambiva a porsi come modello alternativo alla percepita ‘corruzione’ dei regimi arabi delle democrazie occidentali.

L’emirato talebano degli anni Novanta fu un regime apertamente teocratico, ispirato da una fusione tra Islam deobandi, la tradizione pashtun e una ferma opposizione politica rispetto all’occidente. I tribunali religiosi sostituirono le corti civili, l’istruzione venne sottoposta al controllo degli ulema, le donne vennero escluse dalla vita pubblica, mentre le minoranze sciite subirono una dura repressione. La legittimità dell’emiro derivava esclusivamente dalla sua adesione all’Islam ‘puro’, privo di compromessi istituzionali, economici o diplomatici. La caduta del regime, a seguito dell’invasione statunitense nel 2001, non segnò però la fine dell’ideologia emirale, che si radicò nelle campagne e si riorganizzò nella clandestinità.

L’idea dell’Emirato è dunque radicata in questi territori, e le numerose guerre e tentativi di controllare questa regione sono sempre falliti; Omar ha saputo interpretare al meglio tale tradizione (al pari di Khomeini in Iran/Persia) ed è stato riconosciuto come leader dello Stato teocratico moderno.

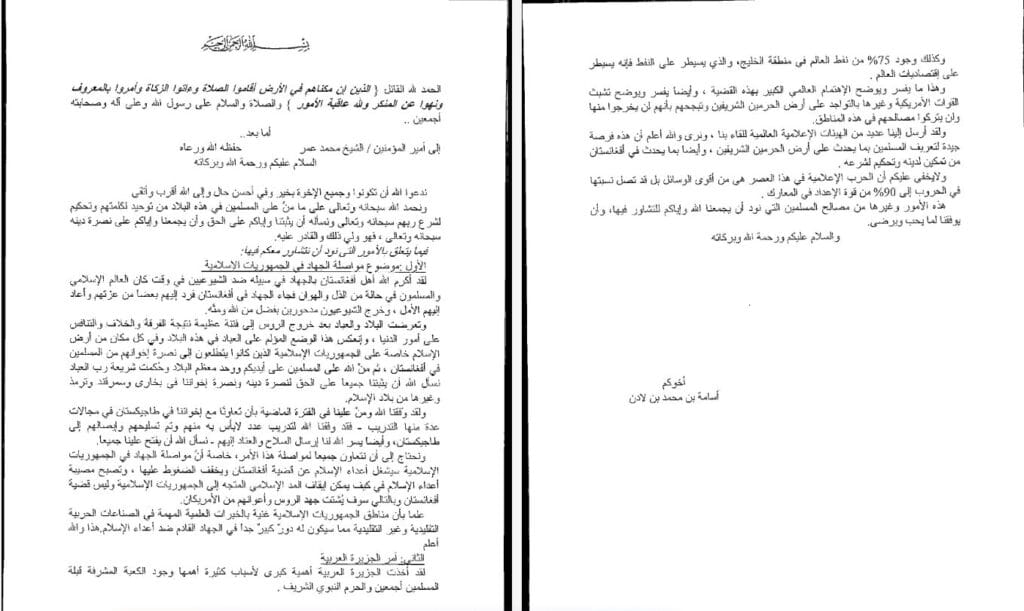

Tra il 1999 e il 2001 Osama bin Laden spedisce una lettera al Mullah Omar, in cui riconosce l’autorità dell’emiro afghano ed esorta la popolazione a rimanere nel Paese per difenderlo dagli attacchi di ‘crociati e traditori’.

In questa lettera, bin Laden osserva che

In Afghanistan, oggi, si decide il destino della Ummah. Se i musulmani non si uniscono per difendere questo paese, Dio potrebbe punirci tutti. In verità, l’Afghanistan è una terra d’Islam e chi vi combatte ha il diritto della vittoria da parte di Dio.

Lettera di Bin Laden al Mullah Omar, c. 2001, passim

Dopo aver ricordato gli interessi economici e geopolitici statunitensi per questa regione, bin Laden incita alla lotta armata,

Tuttavia, ciò che accade oggi in Afghanistan rappresenta una grande occasione storica per la Ummah. Non dobbiamo lasciarcela sfuggire. Il jihad in Afghanistan è tra le forme di jihad più pure e legittime del nostro tempo. Non è semplicemente una battaglia, ma una linea di demarcazione tra verità e falsità. Chi vi partecipa, in sostanza, difende tutta la nazione islamica.

Chi abbandona questa lotta tradisce l’Islam. E chi la sostiene ha un merito immenso presso Dio.

Lettera di Bin Laden al Mullah Omar, c. 2001, passim

Secondo una retorica consolidata, la lotta politica viene presentata come un dovere religioso, capace di legittimare il combattimento e la demarcazione tra i ‘credenti’, degni di vittoria per ‘decreto divino’ e gli ‘infedeli e traditori’ (i musulmani che non appoggiano la causa islamica), destinati a soccombere.

Il Secondo Emirato – Tra Restaurazione e Isolamento (2021 – oggi)

La presa di Kabul nell’agosto 2021 da parte dei Talebani ha sancito la restaurazione del secondo Emirato Islamico, a due decenni di distanza dalla sua caduta; si tratta di una restaurazione che, tuttavia, si è svolta in un contesto globale e interno radicalmente mutato. A differenza di quanto accaduto per il Primo Emirato (moderno) la sua proclamazione non è stata accompagnata dal riconoscimento internazionale, e il nuovo regime ha dovuto confrontarsi con problematiche rilevanti. Ad una gravissima crisi economica, si aggiungono l’isolamento diplomatico, la frammentazione interna e la presenza di una società civile più articolata e consapevole rispetto al passato.

Alla guida dell’emirato è stato confermato l’ultra-riservato (e praticamente sconosciuto) Hibatullah Akhundzada, una figura religiosa originaria della provincia di Kandahar succeduta al Mullah Mansour; Akhundzada, in effetti, incarna una leadership teocratica puramente spirituale, che si richiama alla funzione di guida dei credenti più che al ruolo operativo di governo. Il suo stile di comando, isolato e avvolto dal mistero, conferisce all’emiro un’aura quasi ieratica, funzionale a rafforzare la legittimità teologica del potere.

La gestione concreta del potere, invece, è affidata ad una serie di figure influenti che costituiscono, di fatto, il governo del Paese, e che sono spesso legate ai vecchi combattenti o alla rete degli Haqqani. Il ministro dell’interno, Sirajuddin Haqqani, rappresenta una componente pragmatica e militarizzata del regime, con legami transfrontalieri in Pakistan e con una lunga esperienza insurrezionale. Allo stesso modo, il Mullah Yaqoob, figlio del Mullah Omar e ministro della Difesa, incarna la continuità simbolica con la prima generazione del movimento, cercando nel contempo un equilibrio tra conservatismo ideologico e gestione istituzionale.

Queste dinamiche evidenziano un’articolazione del potere talebano tutt’altro che monolitica, ma che, al contrario, esprime una forma di governance in cui convivono diversi centri di potere; si tratta della guida spirituale di Kandahar, del potere esecutivo di Kabul, e dell’influenza delle reti tribali,a cui si aggiunge l’intermediazione delle autorità religiose locali. Tale assetto ha garantito finora una certa stabilità, ma ha anche generato ambiguità e tensioni nella definizione delle politiche pubbliche, specialmente in materia di diritti, istruzione e rapporti internazionali.

Il secondo Emirato Islamico, dunque, non è una semplice riedizione del regime degli anni Novanta, anche se esso mantiene una base ideologica simile, fondata su una lettura rigida della sharia e su un rifiuto della democrazia rappresentativa. Ciò nonostante, il Secondo Emirato si deve confrontare con la necessità di garantire una funzionalità statale moderna in alcuni aspetti, in quanto si tratta di amministrare territori complessi e di sopravvivere all’isolamento economico. Da questo punto di vista, l’emiro e i suoi collaboratori devono continuamente contemperare il rigore dottrinale con le necessità contingenti, nel tentativo di preservare un potere che appare ancora fragile in diverse aree del Paese.

Conclusioni – Continuità e Rottura

La storia dell’emirato afghano, nelle sue molteplici incarnazioni, mostra come la figura dell’emiro continui a rappresentare un nodo simbolico e politico centrale per l’immaginario islamico, oltre che per l’identità afghana. Non si tratta dunque di una semplice eredità del passato, ma di un progetto politico vivo, capace di adattarsi e rigenerarsi, seppure all’interno di coordinate ideologiche rigide. Il titolo di amir al muminin sopravvive dunque come forma di legittimazione religiosa, sia in riferimento alla tradizione islamica sunnita che come reazione radicale alle crisi del moderno Stato/Nazione.

Diversi aspetti dell’Emirato talebano, in effetti, appaiono destrutturati, quasi informali, come la gestione della giustizia, e possono essere letti come il tentativo, seppure anacronistico, di riportare al centro la tradizione islamica afghana.

Letture Consigliate

- Bahman, S. N. (2024). A Study of the Taliban Islamic Emirate System in Afghanistan. Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 44-54.

- Hozoori, S. (2022). Comparing the Foreign Relations of Emirate I and Emirate II: Has Anything Changed?. India Quarterly, 78(4), 585-601.

- Suhrke, A., & Schmeidl, S. (2023). Working with the Taliban: from the first to the second Emirate. Central Asian Survey, 42(3), 518-536.

[…] Islamico dell’Afghanistan – Ideologia e Stato dei Talebani L’Emirato Afghano – Potere e Sharia tra Passato e Presente (In)Giustizia in Afghanistan – Nessun Diritto nella Terra di Khorasan Cristiani in […]

[…] Nel 1996, dopo una rapida campagna militare che approfittò della frammentazione delle fazioni jihad…; tale entità controllava circa il 90% del territorio nazionale, ma non fu mai riconosciuta dalla maggior parte degli Stati del mondo. Solamente tre governi (Pakistan, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) riconobbero formalmente la loro presenza a livello diplomatico ufficiale. […]

[…] rappresenta una delle tragedie più emblematiche del rapporto tra potere, religione e libertà; la storia recente del Paese (dal 2021 in poi) mostra come il controllo dell’informazione non sia soltanto una questione tecnica o politica, ma […]