Nel 2025 l’Egitto si presenta come un Paese stabile e coeso, ma la realtà è differente, in quanto non si tratta di una realtà democratica, ma autoritaria, basata su una dottrina civile e religiosa conservatrice; per questa ragione, gli abusi a danno delle minoranze religiose sono numerose e tollerate dalle autorità.

In 2025, Egypt presents itself as a stable and cohesive country, but the reality is different, as it is not a democratic reality, but an authoritarian one, based on a conservative civil and religious doctrine; For this reason, abuses against religious minorities are numerous and tolerated by the authorities.

Il Miraggio dell’Ordine

Nel 2025 l’Egitto si presenta come un Paese apparentemente coeso, ma stanco, attraversato da una tensione invisibile tra il desiderio di ordine e la necessità di cambiamento; Il Cairo rappresenta perfettamente le contraddizioni di questo Paese, sospeso tra un passato visibile nelle moschee e nei monumenti, e i grattacieli della capitale.

Si tratta di una situazione comune ad altri centri del mondo islamico, in cui la modernità è stata sposata con una certa ambiguità, e in cui il peso delle tradizioni è ancora significativo; il generale Abdel Fattah el-Sisi, al potere da oltre dieci anni, ha trasformato l’Egitto in una democrazia formale, ma con una sostanza autoritaria.

Dopo la caduta dei Fratelli Musulmani, il regime ha costruito un apparato di controllo che combina la sorveglianza tecnologica con il potere tradizionale della religione; il consenso non deriva dalla persuasione, ma daun’architettura basata sulla paura. Questo meccanismo, poi, si declina in maniera diversa, come il timore del caos, del terrorismo, o ancora del ritorno dell’islamismo militante della Fratellanza Musulmana.

Il potere viene ufficialmente giustificato come argine contro la disgregazione, e la stabilità diventa un dogma politico, un altro principio cardine delle ‘democrazie/regimi’ islamici; anche in Indonesia e Malesia la ‘pace sociale’ e la cosiddetta ‘armonia’ diventano la chiave interpretativa di leggi e regolamenti. Da questo punto di vista, si nota che l’Egitto ha costruito una religione della sicurezza, nella quale il governo si presenta come salvatore della nazione da un destino di disordine permanente.

Eppure, sotto la superficie levigata delle cerimonie e dei proclami ufficiali, serpeggia un disagio diffuso, e le generazioni giovani, cresciute dopo la rivoluzione del 2011, vivono tra disillusione e apatia; le promesse di riforma si sono dissolte nel deserto del realismo politico. La promessa di democrazia, dopo la cosiddetta ‘primavera araba‘, si è rivelata illusoria, e il regime di Mubarak è stato sostituito da un altro regime, quello di Sisi.

Sicurezza e Autoritarismo – La Logica della Paura

La logica della sicurezza domina ogni aspetto della vita pubblica, e dopo gli attentati nel Sinai e l’espansione di cellule affiliate allo Stato Islamico tra il 2015 e il 2020, il regime ha interiorizzato la lotta al terrorismo come fondamento identitario. La retorica ufficiale presenta lo Stato come baluardo dell’Islam moderato, custode della pace interna e protettore delle minoranze; si tratta di una narrativa che cela, tuttavia, la reale natura dello Stato egiziano, basato su un controllo politico quasi totale.

Le organizzazioni internazionali, come Human Rights Watch e Amnesty International, denunciano da anni l’uso strumentale della legislazione antiterrorismo, con arresti arbitrari, tribunali militari usati per i civili, torture in carcere, e censura sui media. In nome della sicurezza, lo Stato egiziano ha dissolto la distinzione tra opposizione politica e minaccia alla sicurezza nazionale; per questa ragione, qualunque forma di dissenso viene trattato come una patologia, la cui unica profilassi è data da un apparato repressivo impressionante.

Il giornalismo indipendente è praticamente assente, e sopravvive a fatica, mentre i media devono accettare la narrativa dello Stato come esempio di stabilità e di contrasto al terrorismo e all’Islam radicale; le uniche e poche voci dissenzienti sono quelle che hanno la loro sede all’estero, come Londra e Parigi.

Un articolo recentissimo di Al Arham, uno dei quotidiani egiziani più autorevoli e diffusi, rinforza il ruolo ‘messianico’ di Sisi; il titolo non lascia spaziko a dubbi, ‘Egyptians faced a tough test in 2011; divine providence protected the state: President El-Sisi‘, ‘Gli egiziani hanno affrontato una dura prova nel 2011; la divina provvidenza ha protetto lo stato: Presidente Al-Sisi’. Secondo il presidente, e i media nazionali, dunque, quella di Al Sisi sarebbe una sorta di missione divina o divinamente sanzionata.

In un paradosso tragico, infine, la lotta al terrorismo ha finito per generare il terreno stesso della radicalizzazione; in effetti, le regioni marginali, come il Sinai settentrionale o le periferie urbane del Cairo, restano incubatori di rabbia sociale e ideologica. Lo Stato preferisce costruire caserme al posto delle scuole, creando un ambiente in cui predicatori informali e reti religiose alternative trovano terreno fertile; la povertà e l’emarginazione di una considerevole parte della popolazione, poi, alimentano la spirale viziosa dell’estremismo islamico.

L’Ambiguità Sacra di Al-Azhar

In questo scenario, Al-Azhar rappresenta l’anima teologica dell’Egitto, ma anche la sua contraddizione più visibile; fondata nel 970, la moschea-università del Cairo è da secoli il riferimento intellettuale dell’islam sunnita. Milioni di studenti, dall’Africa al Sud-Est asiatico, ne hanno frequentato le aule e diffuso l’autorità nel mondo islamico; formalmente, Al-Azhar si presenta come l’espressione del ‘giusto mezzo’, garante dell’ortodossia islamica, ma lontana dalla deriva del fanatismo religioso; lo stesso presidente Sisi l’ha più volte celebrata come ‘faro’ dell’islam moderato, incaricandola di guidare la riforma del discorso religioso e di inoculare l’immunità ideologica contro l’estremismo.

La realtà, tuttavia, è decisamente più complessa, e dietro la retorica della moderazione si nasconde un’istituzione profondamente conservatrice, ancorata a testi e interpretazioni che risalgono all’età classica (medioevale). Nei curricula ufficiali vengono ancora proposti commentari che prescrivono la pena capitale per l’apostasia o la subordinazione giuridica dei non musulmani, secondo il pensiero medievale islamico.

La riforma promessa rimane un’operazione cosmetica, mentre l’idea di ijtihad, lo sforzo di interpretazione personale, resta confinata nei margini accademici; la discussione sulla pena di morte per abbandonare l’Islam, del resto, si muove solamente in ambienti accademici, e non appare nel dibattito o nell’agenda politica. Sebbene l’ordinamento giuridico egiziano non preveda formalmente un reato di apostasia (e nemmeno una pena evidentemente), il ruolo informale della sharia rimane significativo; di conseguenza, accade spesso che le autorità (sia religiose che civili) mostrino una certa tolleranza rispetto all’applicazione privata (extra giudiziale) delle pene previste dalla legge islamica secondo l’interpretazione ‘classica’, inclusa la pena capitale per apostasia.

La conversione dall’Islam rimane una sorta di tabù sociale, e spesso le autorità decidono di porre il convertito sotto arresto, per proteggerlo dalle violenze collettive (linciaggi, ecc); legalmente, la registrazione del cambio di religione sui documenti ufficiali viene sistematicamente negata. L’apostasia, dunque, viene punita di fatto, se non per legge, e la scelta di abbandonare l’Islam può avere conseguenze gravissime, inclusa la morte fisica.

Al-Azhar non si pronuncia mai su questi casi, ma preferisce mantenere un’immagine moderata e di sostegno al governo; il gran Muftì, pur difendendo (formalmente) l’autonomia istituzionale, deve mantenere una linea di lealtà verso lo Stato. Le sue condanne all’estremismo convivono con il silenzio su temi politicamente sensibili, come la carcerazione dei dissidenti, la censura, e le ingiustizie sistematice contro i copti. In questo senso, Al-Azhar incarna perfettamente il modello dell’Islam politico, che si adatta ad una narrazione nazional-religiosa, o pseudo religiosa al servizio del potere.

Tale ambiguità, del resto, si manifesta anche sul piano internazionale, e mentre dialoga con il Vaticano e partecipa a conferenze inter-religiose, Al-Azhar evita di mettere in discussione le radici teologiche del fondamentalismo. La violenza viene formalmente condannata, ma non la sua fonte, ovvero la visione di un mondo diviso tra credenti e infedeli; anche se sostiene la convivenza, il pluralismo religioso viene sempre subordinato alle ‘verità assolute’ e non negoziabili dell’Islam sunnita.

Per questa ragione, Al Azhar può presentarsi come moderata, quando in realtà essa sostiene e legittima la violenza confessionale e un’idea di società basata su una rigida interpretazione delle leggi coraniche, incompatibile con la democrazia e i principali diritti fondamentali, come la libertà di espressione o di religione.

Le Minoranze e il Prezzo del Silenzio

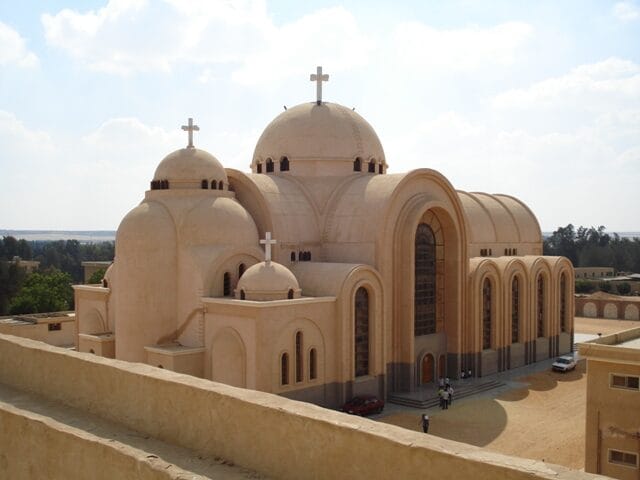

I cristiani copti, che rappresentano il 10% (circa) della popolazione, sono la più antica comunità cristiana del Medio Oriente; nonostante le dichiarazioni ufficiali di tolleranza, essi vivono ancora una cittadinanza imperfetta. Alle difficoltà burocratiche nella costruzione di chiese, si aggiungono gli episodi di violenza nelle zone rurali, oltre che una rappresentazione stereotipata nei media; al pari di quanto avviene in Indonesia, i conflitti vengono minimizzati e trattati come ‘incompresioni’, e problemi di ordine pubblico. I responsabili delle violenze e degli abusi non vengono quasi mai puniti, se non con pene molto lievi, che però non riguardano mai la ‘blasfemia’, riservata, di fatto, solamente all’Islam.

Si costruisce dunque una narrativa in cui una supposta pace sociale verrebbe occasionalmente interrotta da episodi che non sono attribuibili alla religione, ma a problematiche burocratiche o al ‘sentimento islamico’, offeso da presunte pratiche ‘provocatorie’ dei cristiani. La soluzione, come accade in tali contesti, risiede in apparenti ‘rappacificazioni comunitarie’, che si traducono (nel migliore dei casi) in dichiarazioni formali sulla libertà religiosa, non seguite però da condotte coerenti delle autorità.

Le aree rurali, come si può facilmente intuire, sono quelle più prone ad abusi confessionali, in quanto tali zone sono spesso affidate più ad autorità informali che a quelle statali; Open Doors, una nota organizzazione cristiana per i diritti umani, ha recentemente riportato violenze perpetrate da folle intolleranti nel ‘governatorato’ (provincia) di Minya.

As reported by Christian Daily on 26 April 2024, Christians in the village of Al-Fawakher (in southern Minya governorate) were beaten and several houses set on fire on 23 April 2024, following a rumor that a church would be built in the village. A similar incident happened on 25 April 2024 in the village of Al-Kom Al-Ahmar, where Christians were attacked by a mob of Muslim villagers after the evangelical church reportedly received an official building permit. These reports involving Muslim mob violence are part of a long string of incidents, which have occurred multiple times each year for the past decade.

Come riportato dal Christian Daily il 26 aprile 2024, i cristiani nel villaggio di Al-Fawakher (nel governatorato di Minya, nel sud) sono stati picchiati e diverse case sono state date alle fiamme il 23 aprile 2024, a seguito di una voce secondo cui una chiesa sarebbe stata costruita nel villaggio. Un incidente simile è avvenuto il 25 aprile 2024 nel villaggio di Al-Kom Al-Ahmar, dove i cristiani sono stati attaccati da una folla di musulmani dopo che la chiesa evangelica avrebbe ricevuto un permesso di costruzione ufficiale. Questi rapporti riguardanti la violenza della folla musulmana fanno parte di una lunga serie di incidenti, che si sono verificati più volte ogni anno nell’ultimo decennio.

(Open Doors, Egypt: Mob violence against Christians in Minya governate, Egitto: la violenza della folla contro i cristiani del governatorato di Minya, 14 Maggio 2024)

Di fronte a questa violenza sistematica, il patriarca Tawadros II ha scelto, prudentemente, di mantenere un rapporto di prudente lealtà con Sisi; egli infatti condanna il terrorismo, sostiene la stabilità, ma evita ogni critica politica. Si tratta di un equilibrio fragile, basato su una protezione paternalistica che, in cambio della sicurezza formale, richiede silenzio e gratitudine; ciò nonostante, gli episodi di violenza religiosa da parte di ‘folle intolleranti’ sono sistematiche e ignorate, di fatto, dalle autorità, sia religiose che civili. La linea che divide la ‘provocazione’ dal legittimo esercizio di diritti fondamentali è spesso inesistente in Egitto, e qualsiasi episodio può essere sfruttato per ribadire lo statuto islamico del Paese.

Economia e Disillusione Sociale

Se la religione fornisce legittimità, l’economia fornisce l’urgenza, e, a tale proposito si osserva che l’Egitto del 2025 è un Paese economicamente debole; ad un debito pubblico crescente, si unisce un’inflazione a due cifre (intorno all’11-12%), un tasso di cambio in caduta libera e un costo della vita che riduce significativamente il potere di acquisto delle famiglie.

Da questo punto di vista, i progetti faraonici di Sisi, dalla nuova capitale amministrativa alle infrastrutture monumentali nel deserto, sono vetrine del potere più che risposte reali ai bisogni della popolazione, che ha raggiunto i 115 milioni, un numero non sostenibile per la fragile economia del Paese. Le periferie si espandono, le baraccopoli si moltiplicano, e la disoccupazione giovanile raggiunge livelli strutturali, generando malcontento che viene represso e istituzionalizzato in forma di lealtà formali al regime.

In tale contesto, la religione diventa un linguaggio di sopravvivenza, in cui predicatori, confraternite sufi, imam locali offrono conforto, comunità e identità, e idee in cui credere che giustificano le condizioni di vita imposte dal governo. Lo Stato, in effetti, esercita uno stretto controllo sulle moschee e sui predicatori, che nei loro sermoni devono seguire le indicazioni e gli schemi approvati dal Ministero degli Affari Religiosi. Le scuole coraniche sono poi attentamente sorvegliate, allo scopo di evitare infiltrazioni dei Fratelli Musulmani, mentre i discorsi pubblici devono allinearsi al dogma statale della stabilità e della prosperità, che sarebbe garantita, secondo questa visione, dalla missione provvidenziale di Al Sisi, una figura messianica.

Conclusione – Geopolitica del Controllo

Sul piano internazionale, l’Egitto è riuscito a sopravvivere grazie a un equilibrio pragmatico, alleandosi, come altri Stati arabo-islamici, agli Stati Uniti d’America e all’Unione Europea in materia di sicurezza e migrazione. Lo stesso Egitto, tuttavia, riceve fondi e sostegno politico anche da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e, in misura crescente, dalla Russia; del resto, la sua posizione geografica, tra Africa, Medio Oriente e Mediterraneo, lo ha fatto diventare un partner indispensabile ma ingombrante.

Nella crisi di Gaza del 2024-2025, Il Cairo ha giocato un ruolo centrale come mediatore, ma il suo interesse principale resta evitare l’instabilità ai propri confini, specialmente nel Sinai, territorio conteso e oggetto di un’intensa attività terroristica da parte dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (ISIS).

L’Egitto, in sostanza, non è più il leader del mondo arabo, rivendicato da altri attori regionali, come l’Arabia Saudita, e deve gestire il proprio declino, nella ricerca della sopravvivenza alla sua complessa storia, segnata dai compromessi con le potenze esterne.

Del resto, qualunque regime autoritario si basa su una narrazione esclusiva e non negoziabile, e nel caso dell’Egitto si ritiene che la libertà, come intesa in senso proprio, occidentale, sia generatore di caos e decadenza, mentre l’ordine e la civiltà deve essere garantito dalla disciplina imposta dallo Stato. La stabilità di questo Paese, tuttavia, dipende dalla sua capacità di tenere insieme un Paese segnato dalle contraddizioni e da una violenza sistematica e istituzionalizzata, normalizzata in nome della stabilità e della pace sociale.

Letture Consigliate

- Sampson, R. (2024). Religious pluralism and authoritarian resilience: The case of Egypt’s Copts. Middle East Policy, 31(3), 55–74.

- Hinnebusch, R. (2024). Egypt and Syria: the authoritarian republics of the Middle East. In Research Handbook on Authoritarianism (pp. 370-385). Edward Elgar Publishing.

- Gervasio, G., & Teti, A. (2021). Ferocious and fragile: egypt and the myth of ‘authoritarian stability’. In States, Actors and Geopolitical Drivers in the Mediterranean: Perspectives on the New Centrality in a Changing Region (pp. 203-218). Cham: Springer International Publishing.