Abstract

Questo breve saggio esplora la Gerusalemme ottomana nel XIX secolo come luogo di forte tensione simbolica; città sacra venerata, ma anche oggetto di critiche legate alla sua condizione materiale; attraverso diari di pellegrini, resoconti missionari e osservazioni di orientalisti, emerge un’immagine controversa. Ad una spiritualità intensa si affiancano infrastrutture carenti, decoro urbano trascurato e un fascino mistico indubitabile; la seconda metà del secolo segnala i primi segni di cambiamento, con la presenza consolare, di scuole ospedali, di quartieri fuori dalle mura, ma anche di rivalità europee crescenti intorno al controllo simbolico e pratico della città. L’Islam è visto dagli osservatori europei in modo ambivalente, spesso come religione formalistica, ma talvolta con apprezzamento autentico della devozione dei suoi aderenti. Il XIX secolo, in definitiva, appare non come mera epoca di immobilismo, ma anche come un periodo di transizione verso trasformazioni profonde del secolo successivo.

This short essay explores Ottoman Jerusalem in the 19th century as a place of intense symbolic tension; a revered sacred city, but also the subject of criticism related to its material condition; Through pilgrims’ diaries, missionary accounts, and observations by orientalists, a controversial image emerges. Alongside an intense spirituality, there are lacking infrastructure, neglected urban decor, and an undeniable mystical charm; The second half of the century marks the first signs of change, with the presence of consulates, hospitals, and suburbs outside the walls, but also increasing European rivalries over the symbolic and practical control of the city. Islam is viewed ambivalently by European observers, often as a formalistic religion, but sometimes with genuine appreciation for the devotion of its adherents. Ultimately, the 19th century appears not just as an era of stagnation, but also as a period of transition towards the profound transformations of the following century.

Introduzione – Un Secolo di Trasformazioni

Il XIX secolo rappresenta una fase cruciale per la storia di Gerusalemme, non soltanto per i mutamenti che interessarono la città santa sotto il dominio ottomano, ma soprattutto per la rinnovata attenzione che essa suscitò in Europa. Pellegrini, viaggiatori, missionari e orientalisti si recarono nella ‘città santa’ mossi da motivazioni diverse e spesso complementari, come la ricerca spirituale, la curiosità scientifica, l’interesse archeologico o l’ambizione politica. Le loro osservazioni costituiscono una fonte preziosa per comprendere come il mondo occidentale percepisse l’Oriente e, in particolare, l’Islam, religione che dominava la città e ne custodiva (o avrebbe dovuto farlo) i luoghi più sacri.

Attraverso diari di viaggio, memorie, studi e descrizioni letterarie, Gerusalemme ci appare come una città al tempo stesso venerata e criticata; si tratta, in effetti, di un spazio sacro, ma anche decadente, teatro di spiritualità e simbolo di arretratezza. Questa duplice immagine riflette la condizione materiale della città, e, allo stesso tempo, anche l’interpretazione culturale e ideologica attraverso cui gli osservatori europei guardavano all’Oriente ottomano.

Per queste ragioni, sembra decisamente attuale la necessità di comprendere quale fosse lo stato reale di questa città prima che l’Impero Ottomano venisse travolto dagli eventi delle due Guerre Mondiali; la Gerusalemme ottomana, da questo punto di vista, costituisce un laboratorio privilegiato per separare la storia dalla retorica, anche successiva, su questa città che da sempre gode di una considerazione speciale da parte degli appartenenti alle tre principali religioni monoteistiche, ovvero il giudaismo, il cristianesimo e l’Islam. Si tratta di una sequenza cronologica, che attesta le diverse fasi, a volte sovrapposte e contestate, che hanno interessato una delle città più studiate, ma spesso meno conosciute al mondo.

Il Dominio Ottomano

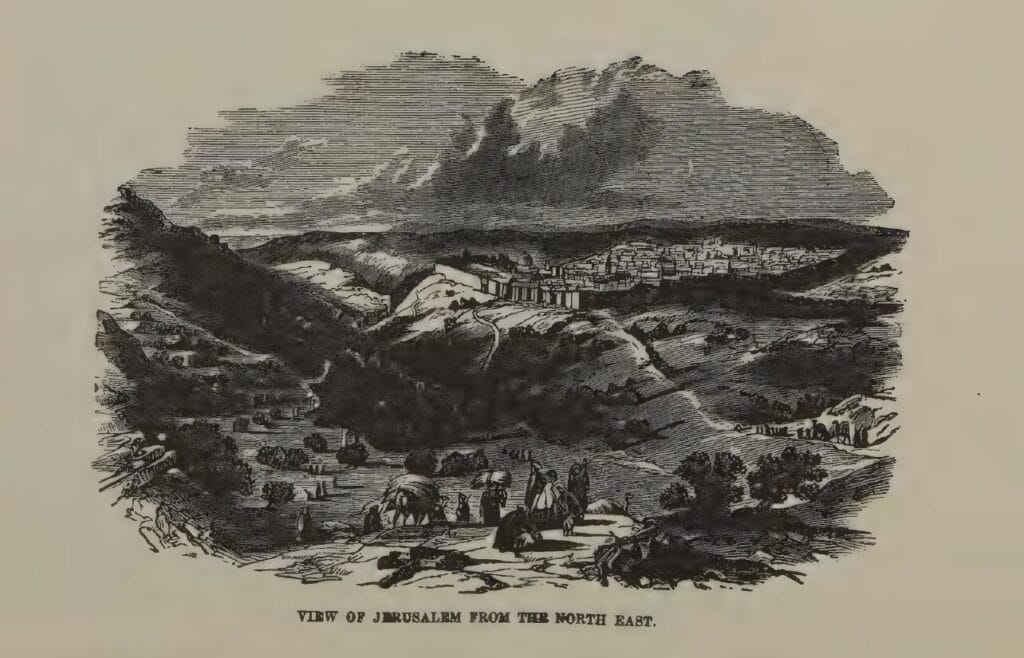

All’inizio del XIX secolo Gerusalemme era una città dalle dimensioni relativamente ridotte, con una popolazione stimata tra i 15.000 e i 20.000 abitanti (con variazioni significative nel corso del secolo) in gran parte musulmani sunniti, ma con una significativa presenza cristiana e un nucleo ebraico in crescita. L’amministrazione era affidata a funzionari ottomani, che si occupavano soprattutto della riscossione delle imposte e del mantenimento dell’ordine; Gerusalemme costituiva (dal 1872) una Provincia Speciale, che comprendeva Gaza a Sud e Giaffa a Nord. Gli Ottomani non costituirono mai una divisione amministrative ‘palestinese’; invece, la Palestina si trova con una certa frequenza come indicazione geografica e politica.

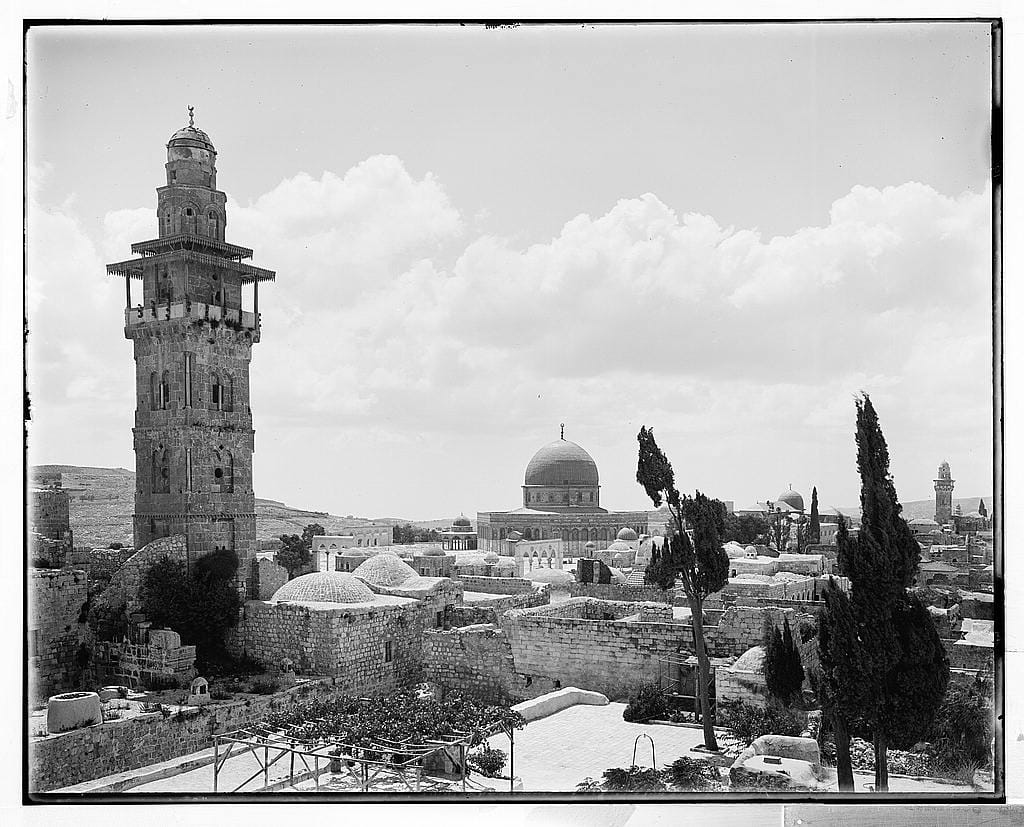

La città appariva cinta dalle mura erette da Solimano il Magnifico nel XVI secolo, che le conferivano un’aura medievale; all’interno, tuttavia, le condizioni urbane colpivano negativamente molti visitatori, che riportano osservazioni simili. Alle strade strette e polverose, si uniscono i cumuli di rifiuti, l’assenza di servizi igienici adeguati e il sostanziale abbandono dei luoghi santi cristiani. Confrontata con le capitali europee che si andavano modernizzando, Gerusalemme sembrava una città ferma nel tempo, incapace di adattarsi ai ritmi della modernità.

Tale impressione, largamente condivisa, fu spesso interpretata come conseguenza del dominio islamico, visto da molti europei come sinonimo di immobilismo; l’osservazione della decadenza materiale diveniva parte di una narrazione più ampia che contrapponeva la civiltà europea alla decadenza orientale/islamica. Non si tratta di propaganda, ma di un giudizio che derivava da osservazioni puntuali sulle condizioni di Gerusalemme, che non riflettevano il suo status ideale, ma l’incuria degli amministratori ottomani. Del resto, le osservazioni su Gerusalemme non differiscono, sostanzialmente, da quelle che riguardano altri siti della Terra Santa, come Giaffa o Betlemme.

La Città Sacra e i Pellegrini

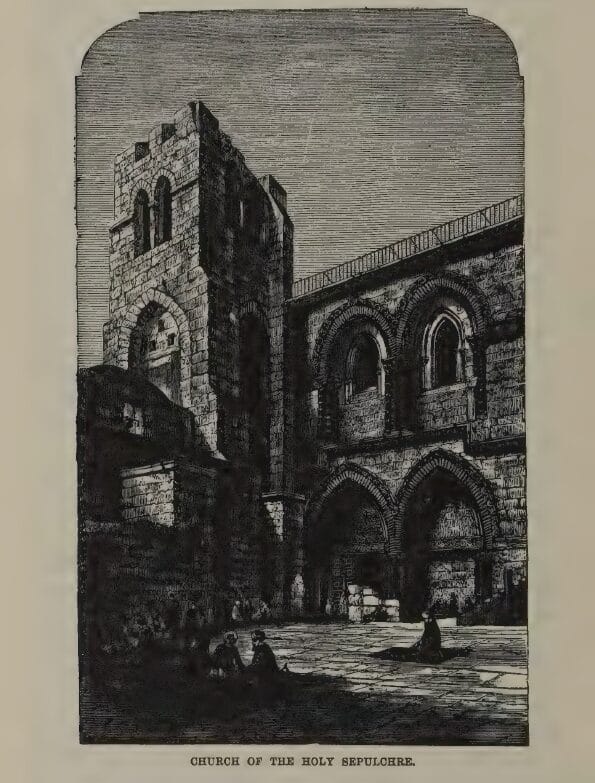

Accanto alla percezione di arretratezza, i diari di pellegrini e devoti raccontano anche un’esperienza diversa, derivante dall’entusiasmo di trovarsi nei ‘luoghi santi’ del cristianesimo; si pensi, in questo senso, alla basilica del Santo Sepolcro, al Monte degli Ulivi, a Betlemme, e alla ‘Via Dolorosa’, che evocavano nei visitatori una dimensione atemporale.

Autori come François-René de Chateaubriand, che visitò Gerusalemme nel 1806, descrissero la città con toni romantici, sottolineando la commozione del credente che ritrova i segni concreti della sua fede; per lui, la povertà materiale non faceva che accrescere il pathos della sacralità. Analogamente, missionari cattolici e ortodossi raccontavano Gerusalemme come il cuore del cristianesimo, da proteggere e custodire contro l’indifferenza musulmana.

Per i pellegrini protestanti, invece, la città era soprattutto un laboratorio di fede biblica, e studiosi come Edward Robinson, padre della moderna topografia biblica, videro in Gerusalemme il luogo in cui verificare e confermare la ‘verità scritturistica’. In questo caso, l’osservazione non era solo religiosa ma anche ‘scientifica’, orientata a misurare distanze, identificare siti, confrontare testi e realtà, sebbene lo scopo rimanesse religioso.

L’Islam tra Mistero e Critica

Una variabile costante dei resoconti ottocenteschi è la percezione dell’Islam come religione dominante e al tempo stesso opaca; in ‘Travels in the East’, del 1884, si trova questa definizione,

(…) The ancient Eastern Semitic religions have been

preserved in their purest and most incorrupt form by

Islam.

Springing from these Semitic religions, and destined to

be their continuation among the same races, Islam obtained

power in those countries, (…)

(…) Le antiche religioni semitiche orientali sono state conservate nella loro forma più pura e incorrotta dall’Islam.

Nate da queste religioni semitiche, e destinate a esserne la continuazione tra le stesse razze, l’Islam ottenne il potere in quei paesi, (…)

Travels in the East, London, 1884, p. 265.

Tale affermazione si colloca nell’ambito dell’orientalismo ottocentesco, e testimonia l’interesse accademico (e non solo) per l’Islam; pertanto, le critiche all’impostazione orientalista appaiono spesso strumentali e poco documentate.

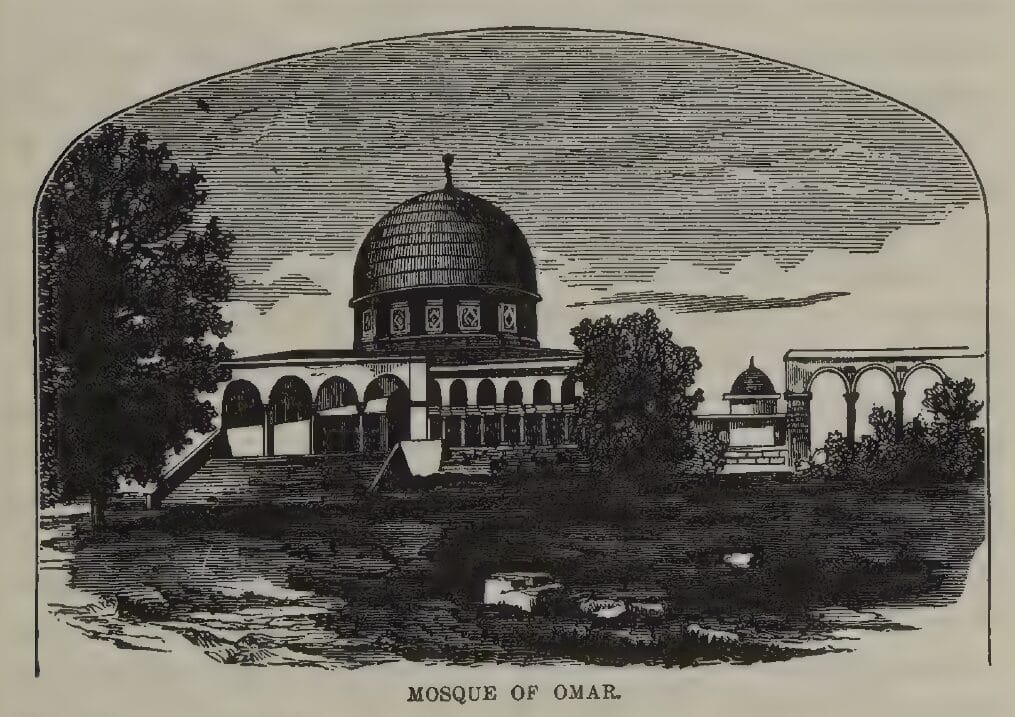

La Spianata delle Moschee (Haram al-Sharif), che ospita la Cupola della Roccia e la moschea al-Aqsa, era tuttavia interdetta agli europei non musulmani; tale situazione alimentava un senso di esclusione che si traduceva in giudizi severi ma in parte giustificati sui musulmani, descritti come fanatici, guardinghi e ostili agli stranieri.

Molti viaggiatori protestanti collegavano lo stato di decadenza urbana alla religione islamica, ritenuta incapace di produrre progresso civile; le moschee erano considerate spazi solenni ma ‘vuoti’ di spiritualità vera, mentre la devozione musulmana veniva descritta con toni ora ammirati, ora condiscendenti. L’Islam appariva così come religione di disciplina e ritualità, ma priva (per molti osservatori europei) della dimensione interiore attribuita al cristianesimo.

Non mancarono però, giudizi più benevoli verso l’Islam, e alcuni osservatori riconobbero la sincerità della fede musulmana e il suo radicamento nella vita quotidiana, come Edward Robinson, che mise in luce come la pietà islamica avesse un’intensità paragonabile a quella cristiana. Tuttavia, tali giudizi restarono minoritari rispetto alla dominante narrativa orientalista, che aveva un atteggiamento più critico e meno ‘romantico’ di altre prospettive.

Gerusalemme tra Mito e Decadenza

Il contrasto tra la santità simbolica e la decadenza materiale costituisce il nucleo più ricorrente delle descrizioni ottocentesche; Gerusalemme era al tempo stesso ‘città di Dio’ e ‘città morta’, luogo in cui si incontravano l’eterno e l’effimero.

Alphonse de Lamartine, viaggiatore francese, colse bene questa ambivalenza, formata dall’emozione di trovarsi nei luoghi biblici, ma anche dalla desolazione di un paesaggio urbano povero e trascurato; tale dicotomia fu amplificata dalla crescente sensibilità romantica, che vedeva nelle rovine e nella decadenza il riflesso di un tempo immobile, da contrapporre al dinamismo europeo.

Altri osservatori, come Marc Twain, emisero giudizi impietosi di Gerusalemme e sulla ‘Palestina’, in generale,

Renowned Jerusalem itself, the stateliest name in history,

has lost all its ancient grandeur, and is become a pauper village;

the riches of Solomon are no longer there to compel the

admiration of visiting Oriental queens; the wonderful temple

which was the pride and the glory of Israel, is gone, and

the Ottoman crescent is lifted above the spot where, on that

most memorable day in the annals of the world, they reared

the Holy Cross.

La rinomata Gerusalemme stessa, il nome più maestoso della storia, ha perso tutta la sua antica grandezza ed è diventata un villaggio di mendicanti; le ricchezze di Salomone non ci sono più per suscitare l’ammirazione delle regine orientali in visita; il meraviglioso tempio che era l’orgoglio e la gloria di Israele è scomparso, e la mezzaluna ottomana è innalzata sopra il luogo dove, in quel giorno memorabile negli annali del mondo, eressero la Santa Croce.

(Mark Twain, The Innocents Abroad, or The New Pilgrims’ Progress, Hartford: American Publishing Company, 1869, p. 607)

Non si tratta di osservazioni scientifiche, ma delle impressioni che Gerusalemme e gli altri luoghi biblici susciratono in Mark Twain durante il suo viaggio nel 1867; del resto, la differenza tra la realtà e l’immaginario biblico deve essere stato scioccante per diversi osservatori, che riferiscono condizioni degradanti sia di Gerusalemme che dei ‘luoghi santi’.

Trasformazioni nella Seconda Metà del Secolo

Se le prime decadi dell’Ottocento furono segnate da immobilismo, dalla metà del secolo la città fu interessata da una lenta e parziale modernizzazione, che però non sono ancora visibili, come testimoniano i resoconti citati in precedenza. La presenza consolare europea si intensificò, e Francia, Gran Bretagna, Russia, Austria e Prussia stabilirono rappresentanze permanenti, insieme a scuole, ospedali, orfanotrofi, strutture assistenziali che introdussero elementi di modernizzazione.

Anche le comunità religiose si rafforzarono, ed i cattolici latini consolidarono la Custodia di Terra Santa, mentre gli ortodossi ricevettero sostegno dall’impero russo; le comunità ebraiche ashkenazite, provenienti dall’Europa orientale, iniziarono a insediarsi stabilmente. La città vecchia divenne teatro di una competizione internazionale che rifletteva le rivalità europee, ma che era ancora governata in maniera imprecisa e inefficiente.

Le descrizioni dei viaggiatori colgono i primi segni del cambiamento, e, all’immagine della decadenza si affiancano i primi segni di una modernizzazione che comnunque stentava a decollare, con la costruzione di quartieri extra moenia, l’apertura di nuove strade e un sensibile aumento della popolazione, da 8-10 mila persona di inizio XIX secolo a circa 15-25 mila verso la fine del secolo.

Gerusalemme come Laboratorio di Identità

Il XIX secolo trasformò Gerusalemme in un laboratorio in cui si intrecciavano spiritualità, politica e identità collettive; la città era considerata dagli europei non più solamente come un luogo di pellegrinaggio ma anche un campo di osservazione privilegiato per comprendere l’Islam e l’Oriente ottomano.

Tuttavia, la maggior parte delle osservazioni non era mutato, e prevaleva l’immagine dell’Islam come religione statica; in tale contesto, i musulmani erano un ostacolo al progresso, mentre il dominio ottomano era la causa della decadenza. La sacralità cristiana e la promessa biblica sembravano invece aprire uno spazio per il futuro, segnato da missioni, interventi europei e da progetti nazionali che avrebbero trasformato radicalmente la città nel secolo successivo.

La visione negativa di Gerusalemme e dell’Islam, del resto, era condivisa anche da un ristretto numero di pensatori islamici (non a Gerusalemme, ma nell’ambito ottomano, come Jamal al-Din al-Afghani) che coglievano le contraddizioni di un modello religioso arroccato nel passato e incapace di adattarsi alla modernità.

Conclusione

Le osservazioni dei viaggiatori del XIX secolo ci consegnano un’immagine di Gerusalemme complessa e contraddittoria; una città sacra e decadente, uno spazio di devozione e un teatro di conflitti simbolici. Attraverso la loro testimonianza si riflette la tensione tra l’immobilismo percepito (ed in parte reale) dell’Oriente islamico e il dinamismo dell’Occidente.

Se da un lato tali testimonianze sono segnate da alcuni stereotipi, dall’altro esse documentano con straordinaria vividezza la condizione materiale della città e il suo lento avvio verso la modernità; la Gerusalemme ottocentesca, polverosa e affollata, priva di infrastrutture ma traboccante di spiritualità, fu non solo un luogo di devozione, ma anche una lente attraverso cui l’Europa elaborò la propria visione dell’Islam e dell’Oriente.

È in questo intreccio di fede e osservazione empirica che si comprende il significato storico del XIX secolo per Gerusalemme; un’epoca di apparente immobilità, ma in cui in realtà sono avvenute profonde trasformazioni che prepararono la città a diventare, nel secolo successivo, il cuore di questioni globali ancora irrisolte.

Letture Consigliate

- Maggiolini, P. (2013). Images, Views, and Landscapes of the Holy Land: Catholic and Protestant Travels to Ottoman Palestine during the 19th Century. Quest: Issues in Contemporary Jewish History, 6, 19-47.

- Saliba, I. A. (2021). Travel Literature, Pilgrims and Missionaries: A Mid-Nineteenth Century Duel Over the Holy Land. Journal of Holy Land and Palestine Studies, 20(1), 83-99.

- Kersel, M. M. (2023). Innocents abroad? The consumption of antiquities from the Holy Land. Journal of Ancient Judaism, 14(2), 263-290.

[…] Da questo documento emerge un quadro abbastanza chiaro dell’eredità dell’Impero Ottomano, che in precedenza amministrava questi territori, che conferma quanto osservato dai viaggiatori che hanno visitato Gerusalemme e gli altri luoghi sacri p…. […]