Fatah, nato alla fine degli anni Cinquanta, ha segnato la storia della causa palestinese passando dalla lotta armata alla diplomazia, fino alla guida dell’OLP e dell’Autorità Palestinese. Nonostante il declino di legittimità interna e la concorrenza di Hamas, rimane l’attore palestinese più riconosciuto a livello internazionale.

Fatah, born in the late 1950s, has marked the history of the Palestinian cause by transitioning from armed struggle to diplomacy, and eventually leading the PLO and the Palestinian Authority. Despite its decline in internal legitimacy and competition from Hamas, it remains the most internationally recognised Palestinian actor.

Introduzione – Origini di Fatah

La storia del movimento palestinese Fatah non è soltanto la storia di un’organizzazione politica, ma un prisma attraverso cui leggere l’intera parabola della causa palestinese negli ultimi decenni; il gruppo è nato dall’esperienza derivante dal rifiuto dei leaders arabi di formare uno Stato arabo, come suggerito dalla Risoluzione n. 181 del 1947. Il rifiuto di riconoscere lo Stato di Israele ha spinto moltissimi arabi musulmani a lasciare i territori che in precedenza costituivano la Palestina Britannica; questo evento è diventato noto come ‘nakba’, ‘catastrofe’, ‘tragedia’. La retorica della nakba ha alimentato il mito del ‘diritto al ritorno’, che si è trasformato in una serie di conflitti il cui scopo era quello di riconquistare territori che gli arabi considerano ‘persi’ e ‘occupati’.

Dalla frustrazione che nacque in seguito, sorse Fatah, verso la fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, allo scopo di ‘liberare la Palestina’, intesa come la totalità del territorio che ha costituito la Palestina Britannica. Dai suoi esordi, dunque, era chiaro l’obiettivo dei movimenti di ‘liberazione’ palestinese, che cercavano (e cercano tuttora) di riprendere il controllo di territori che si considerano ‘islamici’, e di rimuovere dalle mappe lo Stato di Israele, ritenuto ‘occupante’.

A differenza di Hamas, non esiste un manifesto o una costituzione di Fatah, e questo movimento, piuttosto, nasce con la pubblicazione di una rivista clandestina, ‘Filastinuna – Nazione Nostra’ in Kuwait, Paese in cui Arafat e altri fondatori lavoravano come tecnici e ingegneri. I numeri della rivista contenevano i primi articoli che delineavano la filosofia del movimento e l’indipendenza palestinese come priorità assoluta, distinta dalle strategie panarabiste.

Il nome scelto, Fatah, non fu casuale, ma deriva dall’inversione dell’acronimo Harakat al-Tahrir al-Filastini (‘Movimento per la Liberazione della Palestina’), ed evocava un termine denso di risonanze storiche e religiose. Fatah richiama espressioni come ‘apertura’, e ‘conquista’, che nella tradizione islamica rimandano alle vittorie del primo Islam. L’idea che si voleva trasmettere, dunque, era quella di un nuovo inizio, che avrebbe dovuto cominciare, appunto, dalla ‘liberazione della Palestina’; il movimento nascente, dunque, viene immediatamente inscritto in una sorta di epopea nazionalistica.

Il Periodo della Lotta Armata

I primi passi furono incerti e clandestini, e, tra il 1965 e il 1967 Fatah avviò una serie di operazioni armate contro Israele, spesso limitate nella loro portata militare, ma significative dal punto di vista simbolico; esse segnalavano che i palestinesi non intendevano più rimanere passivi, ma erano disposti a combattere, anche dal punto di vista militare. I fedayeen di Fatah diedero visibilità, del resto, ad una forma di lotta armata che, sebbene muovesse da premesse differenti, condivideva l’obiettivo principale, quello di riconquistare i territori persi durante la Prima Guerra Mondiale.

Il vero momento di svolta fu la battaglia di Karameh del marzo 1968, in Giordania, in cui i fedayeen di Fatah riuscirono a resistere all’attacco israeliano con una determinazione inattesa, infliggendo perdite e, soprattutto, dimostrando di poter affrontare un esercito reputato invincibile. Anche se sul piano strettamente militare si trattava di una battaglia minore, l’impatto psicologico fu enorme; per questa ragione, Karameh divenne uno dei miti fondativi del movimento, e venne vissuto come un riscatto collettivo, seppure parziale, dopo la disfatta del 1967.

Da quel momento, Fatah acquisì prestigio e legittimità, imponendosi come forza egemone all’interno dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP); inoltre, si profilò un’altra strategia, che avrebbe dimostrato la sua efficacia simbolica nei decenni successivi. Si tratta del tentativo di rappresentare come vittorie la semplice resistenza ad un attacco nemico; a prescindere dalle perdite subite, dunque, la vittoria diventa la capacità di resistere e di esistere. Non si tratta solamente di propaganda, ma di un dispositivo retorico decisamente efficace, che pone in dubbio la semplice forza delle armi.

In tale contesto emerge la figura di Yasser Arafat, che nel 1969 diventa presidente del Comitato esecutivo dell’OLP, e consolida un’alleanza tra l’organizzazione-ombrello e il movimento che avrebbe segnato la politica palestinese per i decenni successivi.

Ideologia e Pragmatismo Politico

Il tratto distintivo di Fatah fu il suo nazionalismo pragmatico, meno ideologicamente rigido rispetto ad altre formazioni coeve; a differenza del Fronte Popolare di George Habash, che abbracciava il marxismo-leninismo, o dei movimenti legati al panarabismo baathista, Fatah si presentava come una forza inclusiva, capace di abbracciare l’intero spettro sociale palestinese. Per questa ragione, l’elemento religioso, islamico, sebbene riconosciuto, non viene proposto come predominante.

Tre elementi definiscono l’identità di Fatah,

- Laicità e inclusività – Fatah non nasce come movimento religioso, ma come organizzazione laica. L’Islam rimane sullo sfondo come patrimonio culturale, non come ideologia politica. L’obiettivo era costruire un fronte nazionale che potesse includere credenti e non credenti, borghesi e contadini, rifugiati e intellettuali.

- Pragmatismo nelle alleanze – Il movimento rifiutò di legarsi rigidamente ad un blocco internazionale. Seppe intrattenere rapporti sia con Paesi non allineati che con l’Unione Sovietica, senza escludere contatti con governi occidentali. Questa flessibilità si rivelò un punto di forza, ma anche una fonte di critiche, soprattutto da parte delle correnti più radicali.

- Centralità della lotta armata – Negli anni Sessanta e Settanta la guerriglia costituì il nucleo dell’azione politica di Fatah. Tuttavia, essa venne sempre concepita come mezzo per accrescere visibilità e consenso, più che come strumento fine a sé stesso. La lotta armata, nelle intenzioni di Arafat, era un linguaggio necessario per iscrivere la causa palestinese nell’agenda internazionale.

Per questa ragione, Fatah è stato spesso accusato di essere ‘corrotto’, o di non essere un attore legittimo della ‘resistenza palestinese’; in realtà, la sua strategia è stata ispirata dalla lotta anti-coloniale e dai movimenti marxisti, come quelli in Vietnam, e ha cercato di costruire un modello unico.

Dall’Esilio alla Diplomazia

Gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso furono segnati da drammatici cambiamenti e da sfide complesse, specialmente dopo il Settembre Nero del 1970, quando i combattenti palestinesi furono cacciati dalla Giordania. Per questa ragione, Fatah si stabilì in Libano, assumendo un ruolo di potere quasi statuale nei campi profughi; tale cambiamento, tuttavia, alimentò tensioni con le comunità locali e con le milizie cristiane, sfociate nella guerra civile libanese.

L’invasione israeliana del Libano nel 1982 e l’assedio di Beirut costrinsero Arafat e i suoi simpatizzanti ad un nuovo esilio, questa volta a Tunisi; si trattò di una dispersione significativa, che privò Fatah di una base territoriale immediata. La perdita della centralità militare, tuttavia, aprì la strada ad un’altra dimensione, quella diplomatica.

Negli stessi anni, l’OLP ottenne un riconoscimento crescente sulla scena internazionale, e nel 1974 Arafat pronunciò il celebre discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel quale, brandendo simbolicamente un ramoscello d’ulivo e una pistola, chiese al mondo di non lasciare cadere la speranza di pace. Era il segno di una duplice identità, la resistenza armata/terrorismo e la diplomazia, la lotta e il compromesso.

La Prima Intifada e la Svolta di Oslo

Il 1987 segnò l’inizio della Prima Intifada, e della nascita di Hamas, una sollevazione popolare che coinvolse in maniera diffusa le comunità palestinesi in Cisgiordania e Gaza; per la prima volta la ‘resistenza’ non proveniva solo dalla diaspora, ma nasceva dal basso, dalle stesse popolazioni dei Territori che venivano presentati come ‘occupati’. Pietre, graffiti, scioperi e boicottaggi sostituirono temporaneamente le armi, mostrando che la lotta poteva assumere forme di massa e non soltanto militari.

Per Fatah fu uno spartiacque, in quanto l’organizzazione colse tale evento per ridefinire la propria strategia; in presenza di una guerriglia transfrontaliera che si era rivelata fragile, la mobilitazione popolare poteva rappresentare la nuova forza propulsiva della causa. Nel 1988, ad Algeri, il Consiglio Nazionale Palestinese proclamò lo Stato di Palestina e accettò la risoluzione 242 dell’ONU, che implicava un riconoscimento implicito di Israele. Allo stesso tempo, venne accettata, implicitamente, la risoluzione 181 del 1947, che venne assunta come base storica della legittimità della Palestina.

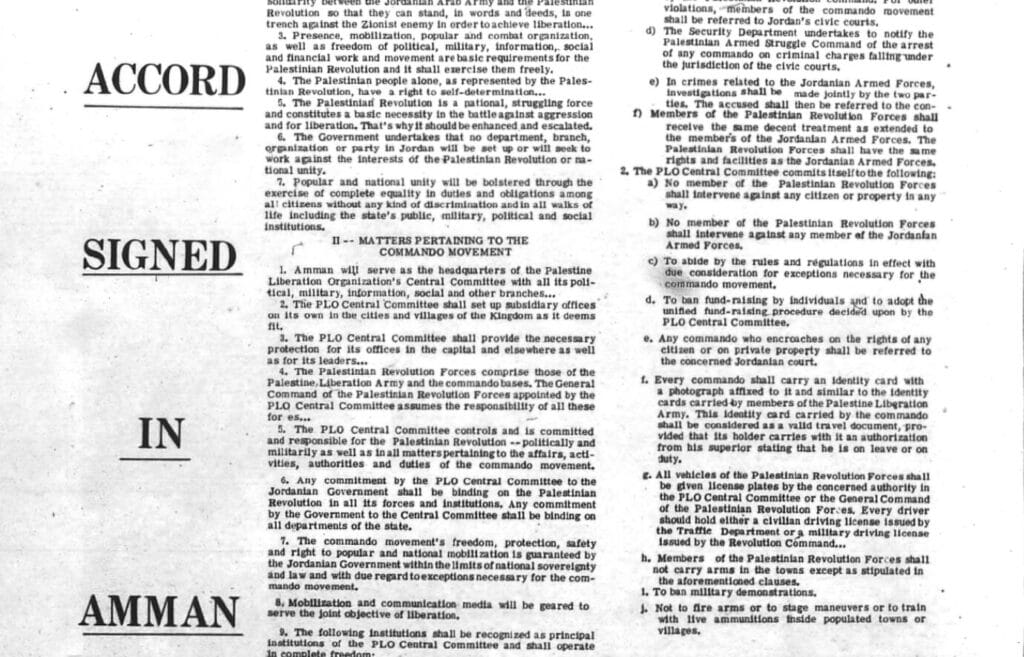

Questo passaggio precedette gli Accordi di Oslo del 1993, che, siglati con la mediazione statunitense, sancirono il riconoscimento reciproco tra Israele e OLP e diedero vita all’Autorità Nazionale Palestinese (ANP). Per la prima volta, i palestinesi ottennero una struttura di autogoverno, seppure limitata, e Fatah, guidato da Arafat, assunse la guida dell’ANP, incarnando l’ambizione di trasformare la resistenza in un governo.

Crisi e Contraddizioni

Gli anni successivi rivelarono le fragilità del compromesso, dimostrata dalla continua espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania; l’ambiguità degli accordi e l’assenza di un percorso chiaro verso uno Stato palestinese riconosciuto dalla comunità internazionale generarono una crescente frustrazione.

Al suo interno, Fatah dovette affrontare problemi strutturali, come quelli che riguardano la gestione dell’ANP, segnata da corruzione, nepotismo e autoritarismo; per queste ragioni, la promessa di uno Stato indipendente si trasformò, per molti palestinesi, in un sistema di amministrazione sotto occupazione. La Seconda Intifada, esplosa nel 2000, mostrò la distanza tra le aspirazioni popolari e la capacità di leadership di Fatah.

La morte di Arafat nel 2004, poi, chiuse un’epoca, e la guida del movimento passò a Mahmoud Abbas (Abu Mazen), una figura più incline alla via diplomatica, ma incapace di mobilitare le stesse energie carismatiche del suo predecessore. La vittoria elettorale di Hamas nel 2006 e la presa di controllo della Striscia di Gaza nel 2007 sancirono la divisione interna; due governi, due leadership, e due strategie contrapposte. Da quel momento, Fatah si trovò confinato alla Cisgiordania, mentre Hamas diveniva il volto della resistenza armata, anche per l’Occidente.

Fatah Oggi

Nel XXI secolo Fatah continua a essere la spina dorsale dell’ANP e dell’OLP, ma la sua centralità è minata da una triplice crisi; da un lato vi è una crisi di legittimità interna, che deriva dall’invecchiamento del movimento e dalla sua leadership. Inoltre, la corruzione e l’inefficienza amministrativa hanno eroso la fiducia popolare, soprattutto tra i giovani palestinesi che si aspettano risposte rapide ed efficaci per la causa palestinese.

Dall’altro lato, la competizione con Hamas ha indebolito il fronte nazionale, in quanto Hamas si propone come forza di resistenza, più vicina alle sofferenze quotidiane della popolazione, guadagnando consenso a spese di Fatah, dipinto e rappresentato come corrotto e incapace. Infine, lo stallo diplomatico rappresenta un ostacolo significativo, e i negoziati con Israele, in effetti, sono fermi da anni, mentre l’erosione territoriale in Cisgiordania continua. Gli sforzi di Abbas per ottenere riconoscimenti simbolici alle Nazioni Unite (come lo status di Stato osservatore nel 2012) hanno un valore politico, ma non cambiano la realtà sul terreno.

Fatah, oggi, appare come un attore debole e marginale, ma, ciò nonostante, esso rappresenta (di fatto) il governo della Palestina; anche se non tutti i governi lo riconoscono, Fatah può godere di una maggiore legittimazione diplomatica rispetto ad Hamas. Il sito web governativo dimostra la presenza di un’attività di governo, che, seppure limitata, appare più legittima rispetto ad Hamas, che non ha mai dato alcun riconoscimento allo Stato di Israele, nemmeno implicitamente.

Conclusione

Fatah rappresenta la prima reazione organizzata della società palestinese dopo le perdite territoriali della Prima Guerra Mondiale; il rifiuto della leadership araba di riconoscere lo Stato di Israele si è tradotto in una serie di guerre e lotte contro un’entità percepita come ‘occupante’. Fatah cerca di rispondere alle esigenze di coloro che intendono stabilire uno Stato Palestinese, nel solco della cosiddetta ‘soluzione a Due Stati’.

Fatah appare delegittimata internamente, a causa della corruzione e del nepotismo che hanno conferito ad Hamas il titolo di rappresentante della causa palestinese; ciò nonostante, Fatah appare decisamente più legittimata sul piano diplomatico, coerentemente con le scelte fatte dal movimento. Il suo futuro, al pari di quello dello Stato Palestinese, dipenderà dalla sua capacità di reagire con coerenza alle aspirazioni del popolo palestinese e alle aspettative della comunità internazionale, che ha sempre condannato il terrorismo, ma non la legitima auto-determinazione dei popoli.

Letture Consigliate

- Zelkovitz, I. (2025). “Islamic Discourse and Armed Resistance: Fatah’s Strategic Use of Islam in the Palestinian Struggle 1970–1982”. Religions, 16(3).

- Klein, M. (2019). Arafat and Abbas: Portraits of Political Leadership in a State Postponed. Oxford University Press.

- Singh, S. (2021). The Second Partition of Palestine: Hamas–Fatah Struggle for Power. Routledge India.

[…] Dimenticata Visioni Apocalittiche in Iran – Il Complotto del ‘Grande Israele’ Fatah e la Palestina – Parabola Evolutiva e Prospettive La Strategia Mediatica di Hamas – Efficacia e Limiti Gerusalemme nel XIX Secolo – […]

[…] Dimenticata Visioni Apocalittiche in Iran – Il Complotto del ‘Grande Israele’ Fatah e la Palestina – Parabola Evolutiva e Prospettive La Strategia Mediatica di Hamas – Efficacia e […]

[…] si pensa alla Palestina si tende ad assumere che tale progetto abbia un respiro esclusivamente religioso, legato […]