- Un Laboratorio Ideologico nel Mondo Postcoloniale

- Islam e Comunismo nell’Arcipelago

- La Pancasila e il Sogno di una Nuova Era

- Il Nasakom – Sintesi e Tensione

- Un Socialismo Religioso – L’Islamizzazione del Marxismo

- Le Crepe del Sogno Crisi e Repressione

- Eredità e Interpretazione

- Conclusione – La Libertà come Conciliazione

- Letture Consigliate

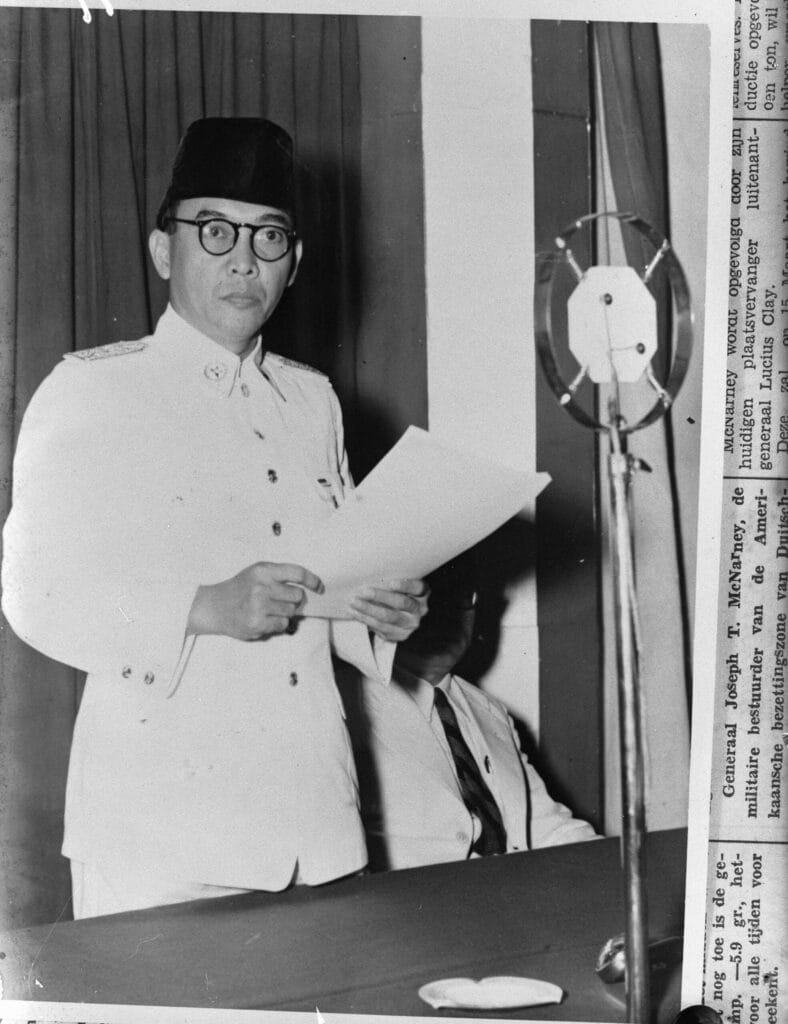

Soekarno, il primo presidente dell’Indonesia, ha cercato una sintesi tra islam, nazionalismo e comunismo, alla ricerca di un modello di emancipazione e sviluppo adatto alla realtà indonesiana; sebbene questo progetto sia fallito, la sua eredità morale rimane.

Soekarno, Indonesia’s first president, sought a synthesis between islam, nationalism, and communism, searching for a model of emancipation and development suitable for the Indonesian reality; Although this project failed, its moral legacy remains.

Un Laboratorio Ideologico nel Mondo Postcoloniale

Poche figure del Novecento hanno incarnato con tanta intensità la tensione tra fede e rivoluzione quanto Ahmed Soekarno (1901–1970), padre fondatore della Repubblica d’Indonesia e architetto di una visione del mondo in cui islam, comunismo e nazionalismo avrebbero dovuto convivere come forze complementari di liberazione. Nel vasto arcipelago delle Indie Orientali Olandesi, un mosaico composto da una significativa eterogeneità di etnie, lingue e confessioni religiose, Soekarno non riconobbe soltanto la necessità di emanciparsi dal dominio europeo. Egli, al contrario, avvertì l’urgenza di forgiare una nuova sintesi spirituale e politica, capace di esprimere la modernità secondo categorie proprie, non più derivate dall’esperienza europea, ma radicate nell’ambito contraddittorio dell’esperienza asiatica.

L’Indonesia indipendente nacque, nel 1945, con una promessa, quella di essere berdikari, ossia auto-sufficiente e sovrana non soltanto dal punto di vista economico, ma anche culturale; tuttavia, l’autonomia reale non poteva esaurirsi nella rottura con l’Olanda. Egli, in effetti, proponeva anche la decolonizzazione della mente e del linguaggio politico, un superamento delle antinomie concettuali dell’Occidente moderno, fra religione e secolarismo, individuo e collettività, capitale e lavoro.

In tale prospettiva, la ricerca di una via propria condusse Soekarno a confrontarsi con due forze di massa potenti e, al tempo stesso, rivali, l’islam, (supposto) custode della coscienza morale del popolo, e il comunismo, portatore della promessa di giustizia sociale. La sua missione divenne quella di riconciliarle in un’unica grammatica del riscatto, in una sintesi unica che diventerà nota come ‘marhenismo’.

Islam e Comunismo nell’Arcipelago

L’attuale Indonesia è stata, a partire dal XIX secolo, teatro di una resistenza al colonialismo, che in quello successivo si organizza in senso moderno; da un lato, il movimento islamico, composto da un’ecosistema di confraternite, ulema e organizzazioni,a cui si aggiungono, nel Novecento, Muhammadiyah e Nahdlatul Ulama, che rimangono tuttora le organizzazioni islamiche più influenti del Paese.

Dall’altro, il movimento socialista e comunista, nato nei primi decenni del XX secolo sull’onda delle rivoluzioni europee, che articolava la protesta dei contadini e dei lavoratori in un linguaggio nuovo, materialista e internazionalista, differente dal tradizionale linguaggio religioso.

La fondazione del Partai Komunis Indonesia (PKI) nel 1920 rappresentò il primo tentativo di organizzare un movimento politico di massa ispirato al marxismo nel sud-est asiatico; il PKI, tuttavia, si scontrò presto con la diffidenza dei leader religiosi, che vedevano nel suo ateismo una minaccia all’ordine morale. D’altra parte, i comunisti denunciavano l’islam come forza reazionaria, e come strumento di conservazione delle gerarchie feudali.

La frattura esplose apertamente nel 1926, con la fallita rivolta comunista di Giava, prontamente repressa dalle autorità olandesi, che fino a quel momento avevano tollerato il movimento politico; a partire da questo momento, e non successivamente come si tende a ritenere (fallito golpe del 1965), il reciproco sospetto tra marxisti e islamici avrebbe segnato la storia politica indonesiana fino ai giorni nostri.

Soekarno, giovane ingegnere e intellettuale cosmopolita, assiste a questo conflitto con crescente inquietudine; nel suo pensiero matura presto la convinzione che nessuna ideologia importata potesse risolvere i problemi dell’Indonesia. Per questa ragione, egli critica aspramente il liberalismo occidentale, espressione dell’individualismo borghese, ma anche il comunismo sovietico, portatore di un materialismo estraneo alla sensibilità spirituale asiatica. Allo stesso tempo, egli comprende che uno Stato moderno non può essere retto su basi religiose, e afferma che l’esperienza del califfato e dello Stato islamico appartengono al passato.

L’unica via, secondo il primo Presidente indonesiano, era una sorta di sincretismo creativo, una ‘terza posizione’ capace di unire la fede islamica e l’ideale socialista sotto l’ombrello del nazionalismo anti-coloniale.

Soekarno, in effetti, proporrà la teoria del Nasakom (Nationalisme, Agama, Komunisme), ovvero Nazionalismo, Religione e Comunismo, fornendo una sintesi originale che verrà mantenuta fino alla sua deposizione nel 1967.

La Pancasila e il Sogno di una Nuova Era

Durante la lotta per l’indipendenza, Soekarno elabora i principi fondamentali della Pancasila, la dottrina che avrebbe definito l’identità filosofica dello Stato indonesiano; si tratta di cinque principi, o pilastri, ovvero la fede in Dio, un’umanità giusta e civile, l’unità nazionale, la democrazia guidata dalla saggezza, e la giustizia sociale. Tali criteri costituivano la traduzione politica del suo ideale di armonia tra religione, nazione e socialismo, e diventeranno parte integrante della Costituzione del 1945.

La Pancasila, tuttavia, non deve essere intesa solamente come una costituzione morale, ma anche come un progetto di riconciliazione delle contrapposizioni; la fede in Dio (Ketuhanan Yang Maha Esa) convive con la giustizia sociale (Keadilan Sosial), mentre la democrazia viene intesa non come conflitto tra individui, ma come espressione del musyawarah, il consiglio comunitario della tradizione islamo-giavanese.

In questo modo, Soekarno cercava di tradurre i concetti occidentali di libertà e uguaglianza nel linguaggio comunitario dell’arcipelago, in una sintesi che distingue l’Indonesia da altri Paesi a maggioranza islamica.

Il Nasakom – Sintesi e Tensione

Negli anni Cinquanta, nel pieno della Guerra Fredda, Soekarno formulò la dottrina del NASAKOM, acronimo di Nasionalisme, Agama, Komunisme (Nazionalismo, Religione, Comunismo); in essa egli vedeva le tre grandi energie che attraversavano l’Indonesia postcoloniale, ovvero il patriottismo laico, la fede religiosa e l’anelito socialista. Il Nasakom doveva essere la loro sintesi dialettica, la struttura ideologica di un’Indonesia nuova, capace di sfuggire alla dicotomia fra blocco occidentale e blocco sovietico, una terza via adeguata per la realtà asiatica.

Nel discorso pronunciato all’ONU nel 1960, intitolato To Build the World Anew, Soekarno affermò che la civiltà moderna doveva essere ricostruita ‘non sul dominio di una razza o di un’ideologia, ma sull’incontro delle anime dell’Oriente e dell’Occidente’. In questa visione universalista, l’Indonesia avrebbe avuto la missione di incarnare un modello di umanesimo spirituale e socialista, fondato su una solidarietà organica, non su una lotta di classe cieca come invece proponeva la dottrina marxista.

Ma dietro la potenza retorica del Nasakom si celava una fragilità strutturale, in quanto l’alleanza tra l’islam politico (rappresentato dal partito Masyumi) e il PKI era fragile, fondata su un precario equilibrio di interessi. Gli islamici temevano che la crescente influenza del PKI potesse condurre all’ateismo di Stato, come era successo in altri Paesi asiatici, mentre i comunisti, invece, diffidavano del potere dei leader religiosi e del ruolo dei militari, più vicini alle moschee che alle fabbriche. Soekarno cercò di porsi come mediatore carismatico, garante dell’unità e interprete del destino nazionale, ma l’Indonesia rimaneva sospesa tra due visioni inconciliabili della giustizia, una laica e estranea alla tradizione secolare. L’altra, quella religiosa, si innestava nel substrato culturale giavanese, ed era già consolidata.

Un Socialismo Religioso – L’Islamizzazione del Marxismo

La chiave della visione di Soekarno, probabilmente, risiede nella sua umanizzazione del marxismo, e nella sua celebre opera, Di Bawah Bendera Revolusi (‘Sotto la bandiera della rivoluzione’), Soekarno sostenne che il socialismo europeo, pur necessario nella sua critica all’oppressione economica, aveva smarrito la dimensione spirituale dell’uomo.

L’Islam, al contrario, avrebbe offerto un’etica della solidarietà e dell’uguaglianza già inscritta nella dottrina della zakat (elemosina obbligatoria, che però può andare a beneficio solamente dei musulmani, secondo l’interpretazione maggioritaria dei sapienti islamici) e nel principio coranico della giustizia (adl).

Egli, evidentemente, non voleva sostituire Marx con Maometto, ma far dialogare entrambi, proponendo una visione agibile per un Paese in stragrande maggioranza islamico, e dunque, sensibile a questi valori, specialmente dopo il lungo periodo passato sotto la dominazione coloniale.

Grazie a questo linguaggio ibrido, Soekarno cercava di liberare il marxismo dal suo ateismo e l’islam dal suo immobilismo storico; il risultato fu una visione di socialismo spirituale, in cui l’uomo non è mero prodotto delle strutture economiche, ma essere morale e comunitario. La società giusta, secondo questa particolare prospettiva, non nasceva dalla dittatura del proletariato, ma dalla pratica del gotong royong, il mutuo soccorso tradizionale della cultura giavanese.

Da questo punto di vista, Soekarno anticipa in qualche modo alcuni degli elementi propri che caratterizzeranno successivamente la teologia della liberazione islamica, riconoscendo nella fede il fondamento etico della giustizia, e non il suo principale ostacolo.

Le Crepe del Sogno Crisi e Repressione

Tuttavia, la storia non tardò a infrangere l’equilibrio precario del Nasakom, e nel corso degli anni Sessanta, il PKI divenne il partito comunista più numeroso del mondo non comunista, superando i tre milioni di membri. Il suo radicamento tra contadini e sindacati preoccupava profondamente l’élite islamica e i vertici militari; Soekarno, pur mantenendo formalmente il controllo, vide crescere le tensioni interne, alimentate anche dal clima della Guerra Fredda e dalla rivalità fra Stati Uniti e Unione Sovietica nel Sud-Est asiatico.

La crisi esplose nella notte del 30 settembre 1965, con il tentativo di colpo di Stato attribuito al PKI, anche se, in realtà, le responsabilità dell’episodio restano controverse; ciò nondimeno, esso fornì ai militari, guidati dal generale Soeharto, il pretesto per scatenare una repressione senza precedenti. Tra il 1965 e il 1966, circa 500.000–1.000.000 di persone furono massacrate in un’ondata di violenza anti-comunista che segnò una delle più grandi tragedie del secolo. Moltissime persone furono arrestate per il solo sospetto di essere comuniste, e a partire da allora il comunismo diventò un tabù sociale e politico, oltre che legale; le pene ancora previste per la diffusione delle idee comuniste oscillano tra i 5 e i 15 anni di carcere.

Il PKI fu annientato, e l’islam politico venne cooptato dall’esercito, mentre Soekarno, privato del suo potere carismatico, cadde definitivamente nel 1967; egli morì tre anni più tardi, celebrato come eroe nazionale, ma in realtà la sua eredità era scomoda e venne avviata un’operazione culturale per rimuovere le simpatie comuniste da una nazione ancora istituzionalmente debole.

La sintesi ideologica di Soekarno, in effetti, islam, comunismo e nazionalismo, si infranse nella repressione anti-comunista, che di fatto diede al governo il potere di decidere quali ideologie erano ammesse; il Nuovo Ordine di Soeharto, di fatto, fu un regime autoritario fondato sul controllo militare e sulla strumentalizzazione dell’islam come fattore di legittimazione morale.

Eredità e Interpretazione

Il fallimento politico del Nasakom non cancellò tuttavia la portata storica della sua intuizione, in quanto

Soekarno aveva tentato di costruire una civiltà post-coloniale non occidentale, in cui la spiritualità non fosse nemica del progresso e la giustizia non fosse ridotta alla semplice redistribuzione delle risorse economiche.

La sua visione, benché sconfitta dalla realpolitik, prefigurò la ricerca di una modernità alternativa che oggi torna ad animare molti pensatori del Sud globale; intellettuali come Ali Shariati in Iran o Asghar Ali Engineer in India avrebbero ripreso, in contesti differenti, la stessa esigenza di coniugare l’islam e giustizia sociale, e la fede con la rivoluzione.

In Indonesia, poi, movimenti islamici progressisti come Muhammadiyah hanno ereditato parte di quella tensione morale, interpretando l’islam anche come forza di emancipazione, e non di conservazione; per queste ragioni, non sorprende che diversi studiosi, come Benedict Anderson, Rex Mortimer, Herbert Feith e Robert Hefner abbiano riconosciuto nel pensiero di Soekarno una forma embrionale di umanesimo socialista islamico, una via asiatica alla modernità che tentò di superare il dualismo tra Occidente e Oriente.

In questo senso, il Nasakom appare oggi non come una curiosità storica, ma come un tentativo di decolonizzazione intellettuale, allo scopo di restituire all’islam la sua dimensione rivoluzionaria e di liberare il comunismo dal suo dogmatismo materialista.

Conclusione – La Libertà come Conciliazione

La sfida di Soekarno rimane aperta e attuale, in quanto egli comprese che la vera indipendenza non coincide con la fine di un dominio politico esterno, ma con la conquista di un linguaggio nuovo per pensare la giustizia. In un mondo lacerato da ideologie totalizzanti, egli cercò un equilibrio tra una fede capace di conferire senso alla vita e la rivoluzione che la trasforma; anche se la sua visione fallì sul piano storico, essa sopravvive come orizzonte etico.

Soekarno rimane, nel suo paradosso, un simbolo di umanità pensante, un politico capace di sognare una civiltà in cui Marx e Maometto potessero parlarsi, non per negarsi, ma per correggersi a vicenda; in questa tensione irrisolta, tra il profeta e il rivoluzionario, tra la moschea e la fabbrica, si riflette ancora oggi la domanda più profonda del mondo postcoloniale. La necessità di abbracciare una modernità che non si traduca necessariamente in una mera emulazione del mondo occidentale, e di abbracciare una giustizia che non comporti la rinuncia alla dimensione trascendente.

Letture Consigliate

- Sidel, J. T. (2021). Soekarno and the promise of NASAKOM: From Rust en Orde through the Pacific War, 1926–1945. In Republicanism, Communism, Islam: Cosmopolitan Origins of Revolution in Southeast Asia (pp. 146-168). Cornell University Press / Oxford Academic.

- Budiman, M., Sriyono, Al Farisi, S., & Utsany, R. (2025). Muhammadiyah’s contribution to shaping progressive Islam in the Nusantara and contemporary world. NuMAS: The Journal of Nusantara Malay Archipelago Scholars, 1(1), 15-32.

- Hefner, R. (2000). Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia. Princeton University Press.

[…] 1961 un rapporto della CIA, ora desecretato, conferma che il Partito Comunista Indonesiano, il PKI, era una forza politica in ascesa, dotata anche di un apparato paramilitare significativo; anzi, […]