- Abstract

- Introduzione – Un Fragile Ordine Coloniale

- Un Mosaico Giuridico – l’Ordine delle Leggi

- La Polizia Coloniale – tra Coercizione e Mediazione

- L’Ordine del Lavoro – Piantagioni e Miniere

- La Repressione delle Rivolte – Non Solo Aceh

- Ordine Morale e Città Coloniali

- La Costruzione del 'Disordine'

- Conclusione

- Lettore Consigliate

Abstract

L’esperienza coloniale olandese nelle Indie Orientali fu sostenuta non soltanto dalla forza militare, ma da un’articolata costruzione discorsiva che leggeva in episodi quotidiani anche banali dei segni di disordine e arretratezza, giustificando così l’intervento europeo come missione civilizzatrice. In questo quadro, la resistenza (dalle rivolte locali alla lunga guerra di Aceh) venne sistematicamente delegittimata e interpretata come fanatismo o anarchia, mentre in realtà gli interessi in gioco erano soprattutto economici e strategici. Il mantenimento dell’ordine pubblico, dunque, coincideva (e coincide ancora) con l’imposizione di una gerarchia sociale che collocava gli europei al vertice, sostenuta dalla collaborazione di élite indigene, i cui benefici consolidarono la struttura coloniale ma alimentarono tensioni che sarebbero emerse con forza nel periodo post-indipendenza.

The Dutch colonial experience in the East Indies was supported not only by military force but also by an elaborate discursive construction that interpreted even trivial daily events as signs of disorder and backwardness, thus justifying European intervention as a civilising mission. Within this framework, resistance (from local revolts to the long Aceh War) was systematically delegitimised and interpreted as fanaticism or anarchy, while in reality, the interests at stake were primarily economic and strategic. The maintenance of public order, therefore, coincided (and still coincides) with the imposition of a social hierarchy that placed Europeans at the top, supported by the collaboration of indigenous elites, whose benefits consolidated the colonial structure but fuelled tensions that would emerge forcefully in the post-independence period.

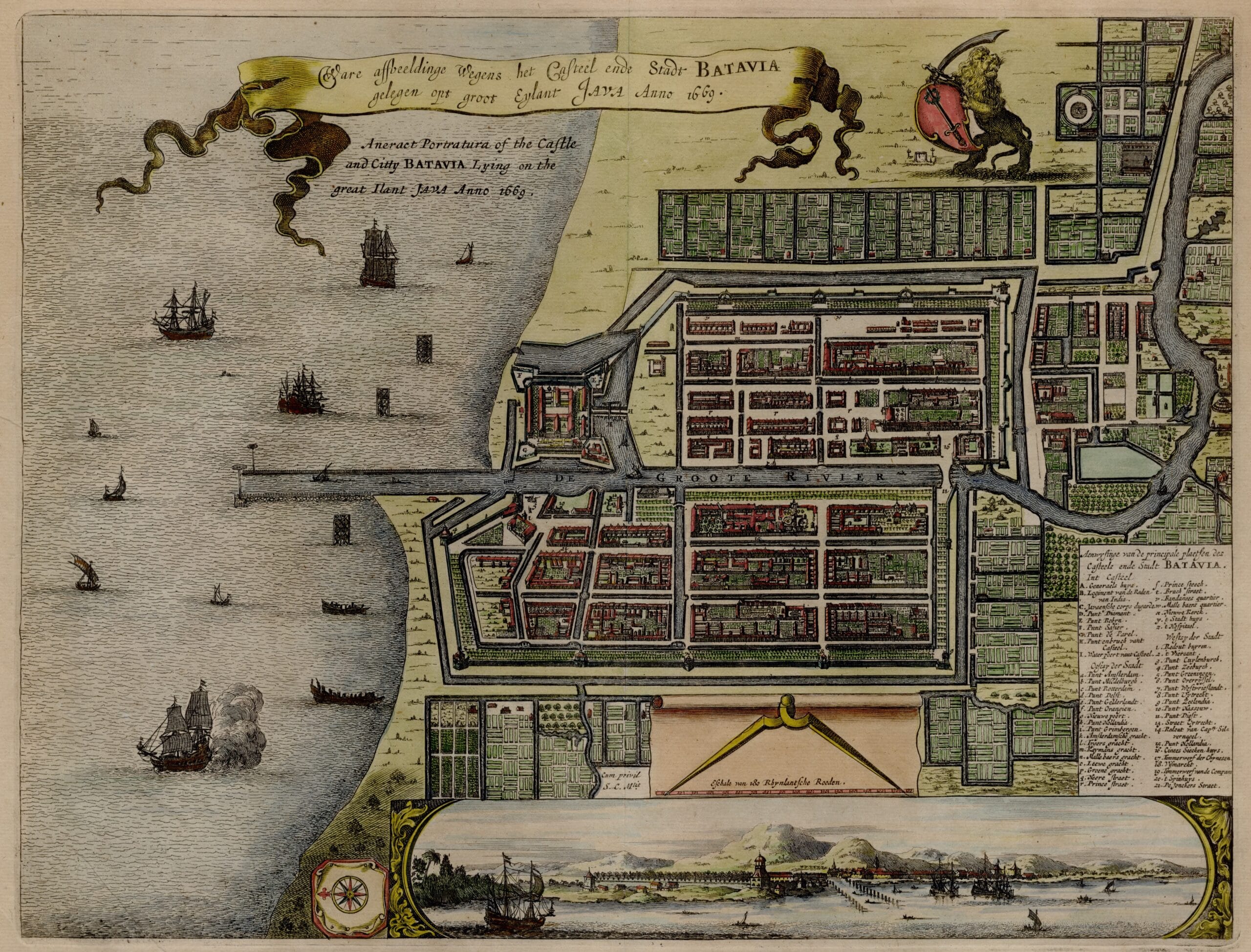

Introduzione – Un Fragile Ordine Coloniale

Quando si parla di colonialismo, si è soliti evocare immagini di porti brulicanti di merci, piantagioni sterminate, missionari e amministratori intenti a ‘civilizzare’ popoli lontani e considerati ‘barbari’; in realtà, uno dei compiti più ardui e quotidiani del potere coloniale fu quello di mantenere l’ordine, e di garantire che la convivenza tra comunità diverse (europei, cinesi, arabi, giavanesi, sudanesi, balinesi) non degenerasse in conflitti. Una degenerazione della convivenza sociale, in effetti, poteva comportare danni ingenti agli interessi economici degli olandesi e di coloro che scambiavano merci con essi; pertanto, l’ordine pubblico non era un concetto neutrale nelle Indie Orientali Olandesi (ma nemmeno nell’attuale Indonesia), ma costituiva il nucleo della legittimità coloniale, il dispositivo attraverso cui gli olandesi giustificavano la propria presenza e il proprio dominio.

Il termine ‘ordine’, dunque, doveva essere interpretato non tanto come una pace sociale condivisa, ma piuttosto come un equilibrio imposto dall’alto, modellato secondo le esigenze della potenza colonizzatrice. Quello che appariva come tranquillità nelle relazioni, come l’apparente calma delle strade o la regolarità dei commerci, era in realtà il risultato di un sistema capillare di controllo; i tribunali, in effetti, applicavano norme diverse in base alla classificazione giuridica dell’imputato. Allo stesso tempo, i corpi di polizia e le milizie locali sorvegliavano le campagne, mentre la disciplina del lavoro trasformava l’insubordinazione in ‘disturbo alla quiete pubblica’. Dietro questo apparente ordine si celava una fitta rete di resistenze, ribellioni, fughe, scioperi, rituali di sfida e micro-conflitti che dimostrano la fragilità dell’ordine coloniale, che veniva continuamente contestato e negoziato, ma mai pienamente accettato.

Un Mosaico Giuridico – l’Ordine delle Leggi

La società coloniale era organizzata in un intricato mosaico giuridico. Gli olandesi distinguevano la popolazione in tre categorie, Europeanen (europei e assimilati), Vreemde Oosterlingen (gli ‘stranieri orientali’, in gran parte cinesi, arabi e indiani) e Inlanders (gli indigeni). Questa classificazione non era soltanto burocratica, ma, al contrario, definiva i diritti, i doveri, le punizioni, e anche le modalità di accesso alla giustizia.

Per i cittadini europei era in vigore il diritto metropolitano (olandese), che garantiva procedure codificate e relativamente moderne; per gli ‘stranieri orientali’, invece, vigeva un regime intermedio, che combinava elementi del diritto coloniale e consuetudini proprie. Per gli indigeni, infine, il riferimento principale era l’adat, il diritto consuetudinario locale, riconosciuto e tollerato dal potere coloniale purché non si opponesse ai principi fondamentali dell’amministrazione olandese. Questo pluralismo giuridico aveva un duplice effetto, e, da un lato permetteva agli olandesi di governare senza imporre bruscamente il proprio modello, mentre dall’altro manteneva le differenti comunità separate, sancendo la diseguaglianza come norma.

Il risultato era una giustizia diseguale e stratificata, in quanto lo stesso atto poteva avere conseguenze diverse a seconda della ‘razza giuridica’ del suo autore; un furto compiuto da un europeo era considerato un reato comune. Lo stesso gesto, quando compiuto da un indigeno, poteva essere interpretato come segno di disobbedienza, una minaccia all’ordine pubblico; la legge, dunque, non era affatto uguale per tutti, ma era usata come uno strumento di disciplinamento e controllo sociale.

La Polizia Coloniale – tra Coercizione e Mediazione

Se il diritto costituiva la cornice, la polizia ne era il braccio esecutivo, e nelle città come Batavia, Semarang o Surabaya, la presenza dei corpi di polizia era tangibile;si potevano notare pattuglie miste, composte da ufficiali europei e da agenti indigeni, che sorvegliavano mercati, porti e quartieri popolari. Nelle campagne, invece, la sorveglianza era affidata a corpi meno strutturati, ovvero la Veldpolitie per le aree rurali, le milizie indigene reclutate tra le stesse popolazioni locali, i cui leader tradizionali (reggenti e capi villaggio) erano integrati nel sistema di controllo.

Questa combinazione tra forza coloniale ed élite locali rivelava la duplice natura della polizia, che era, contemporaneamente, strumento di coercizione e di mediazione; in effetti, la polizia incuteva timore e reprimeva con durezza furti, disordini e scioperi. Allo stesso tempo, essa era anche il punto di contatto con le comunità, attraverso cui le lamentele potevano giungere ai funzionari olandesi. Gli agenti indigeni, conoscitori della lingua e delle consuetudini locali, erano indispensabili, ma anche guardati con sospetto; essi potevano essere accusati di corruzione, di favorire i propri parenti o di essere poco leali verso l’autorità coloniale.

Nel XX secolo, con l’espansione dei movimenti nazionalisti, la polizia assunse sempre più il compito di sorvegliare non soltanto il crimine comune ma anche la politica; per questa ragione, non è raro che forze di polizia monitorassero le riunioni, i giornali, e gli ambienti studenteschi e operai. L’ordine pubblico si estendeva dunque alla sfera delle idee, in una lotta costante contro la diffusione del comunismo, del panislamismo e del nazionalismo indonesiano.

L’Ordine del Lavoro – Piantagioni e Miniere

Il nucleo economico delle Indie Orientali Olandesi era costituito dalle piantagioni e dalle miniere, e in tale ambito l’ordine pubblico assumeva un significato concreto; si trattava, in effetti, di garantire che migliaia di lavoratori indigeni, spesso vincolati da contratti oppressivi o arruolati con coercizione, continuassero a produrre senza ribellarsi. Il sistema del Cultuurstelsel, introdotto nel 1830 (e abolito circa 40 anni più tardi), rappresentava l’esempio più chiaro di questa logica; tale sistema, obbligava interi villaggi a coltivare determinati prodotti, come caffè, zucchero, indaco, che poi dovevano essere consegnati allo Stato. Non si trattava semplicemente di un sistema economico, ma di un vero e proprio regime di disciplina collettiva, in cui il rifiuto di lavorare si traduceva in una minaccia diretta all’ordine dell’intera comunità.

Nelle piantagioni di tabacco a Sumatra o nelle miniere di carbone del Kalimantan, le condizioni erano spesso dure; le fughe, gli scioperi spontanei, gli atti di sabotaggio venivano interpretati non come conflitti sociali, ma come ‘disordini’ che minacciavano la pace. Il lavoratore ribelle era trattato come un perturbatore dell’ordine, punito con il carcere o con la deportazione, anche se la stessa definizione di lavoratore appare impropria, in quanto spesso si trattava di lavoratori forzati.

L’avvento del Novecento e la diffusione delle idee socialiste resero gli scioperi uno strumento politico, e, a questo proposito, si considerino gli eventi del 1926–1927, quando il Partito Comunista Indonesiano promosse una serie di rivolte operaie in tutto il Paese. Si trattò di un momento cruciale,a cui lo Stato coloniale reagì con una durissima repressione, deportando migliaia di militanti a Boven Digoel, in Papua, un campo che divenne simbolo della capacità del potere coloniale di presentare il dissenso politico come ‘minaccia all’ordine pubblico’.

La Repressione delle Rivolte – Non Solo Aceh

Le rivolte aperte furono interpretate, ancora più che gli scioperi, come un problema di ordine pubblico, e furono trattate di conseguenza; il caso più celebre resta la guerra di Aceh (1873–1904), che costò decine di migliaia di vite e impegnò l’esercito olandese per oltre tre decenni. Il rifiuto di Aceh di sottomettersi al potere coloniale fu presentato come fanatismo religioso e anarchia, una minaccia che rendeva necessaria una lunga pacificazione’.

In realtà, gli interessi in gioco erano soprattutto commerciali, piuttosto che politici, in quanto Aceh rappresentava un punto nevralgico per gli scambi commerciali; dopo secoli di dominio incontrastato, Aceh perderà la sua posizione di vantaggio a favore degli olandesi. Sebbene la questione di Aceh sia stata presentata in termini religiosi e politici, il vero problema era di tipo commerciale, e il controllo politico serviva proprio ad assicurare scambi commerciali regolari.

Le brutalità commesse da entrambe le parti dimostra proprio il vero obiettivo, e la resistenza degli acehnesi, il cui desiderio di autonomia riaffiora ancora ai nostri giorni, dimostra che Aceh (attualmente provincia speciale) non accetta facilmente di sottomettersi ad altre entità politiche.

Aceh, ovviamente, non è il solo esempio che si possa citare, anche se probabilmente rappresenta quello più celebre; le rivolte che scoppiavano, anche se non impegnarono l’esercito olandese con la stessa intensità, vennero trattate come un problema di ordine pubblico. Gli olandesi costutuivano una stretta minoranza in un ambiente fragile e volatile, e la necessità di presentarsi come custodi della pace, e non come aggressori, era imperativa.

Ordine Morale e Città Coloniali

Nelle città, l’ordine pubblico assumeva una dimensione diversa, più sottile,e non riguardava solamente la sicurezza materiale, ma anche la moralità e la gestione degli spazi urbani; Batavia, con i suoi quartieri multietnici, era un microcosmo delle tensioni coloniali. In questo spazio convivevano mercati indigeni, botteghe cinesi, consolati arabi, chiese protestanti e quartieri europei; non sorprende, dunque, che in tale intreccio di culture, proliferavano attività come la prostituzione, il gioco d’azzardo e il consumo di oppio. Si trattava di attività tollerate, anche se non ufficialmente, dagli amministratori coloniali, e servivano come spazio di mediazione tra le diverse culture.

L’approccio del governo coloniale oscillava dunque tra tolleranza e controllo, e l’oppio,d a questo punto di vista, era fonte di entrate fiscali fondamentali, anche se veniva regolamentato con rigidità, per impedire che minasse la disciplina dei lavoratori. Anche la prostituzione, poi, era consentita, purché confinata in quartieri specifici e sorvegliata per prevenire ‘contagi morali’ e sanitari; il gioco d’azzardo, infine, era tollerato entro certi limiti, ma sempre sotto l’ombrello della tassazione e del controllo. Gli olandesi, in altre parole, compresero che certe attività non potevano essere vietate, e che, di conseguenza, esse dovevano essere regolamentate.

La città coloniale, del resto, era dunque uno spazio gerarchico, e, per questa ragione, i quartieri europei dovevano rimanere ordinati, puliti, moralmente rispettabili; i quartieri indigeni, invece, erano tollerati come luoghi di ‘disordine controllato’, funzionali all’economia ma mai legittimati come parte integrante della cittadinanza.

La Costruzione del ‘Disordine’

Analizzando la documentazione coloniale, emerge la costante opera di costruzione discorsiva del ‘disordine’; in effetti, sia nella stampa che nei rapporti ufficiali, un furto in un villaggio diventava segno di arretratezza, uno sciopero era ‘sovversione’, mentre una rivolta era ‘fanatismo’. Si tratta di una retorica che non era un semplice modo di descrivere gil eventi, ma di un vero e proprio strumento politico. In questo modo, gli olandesi delegittimavano la resistenza indigena, e presentavano il dominio coloniale come missione civilizzatrice.

L’ordine pubblico, dunque, diventava un ideale ideologico, e non si traduceva solamente nella tranquillità delle strade, ma anche e soprattutto della creazione di una gerarchia sociale che presentava la supremazia europea come condizione naturale della pace. Del resto, questa narrazione era rafforzata dalla collaborazioni di diversi nativi all’amministrazione coloniale; le numerose figure intermedie, che mediavano tra la classe dirigente e la popolazione, ha permesso al modello coloniale di perpetuarsi per secoli.

Pertanto, l’ideale di una società ordinata secondo i principi europei non apportava benefici solamente all’élite coloniale, ma anche ad una ristretta classe di nativi, che, grazie alla loro conoscenza dei territori e delle società, potevano assicurare una certa accettazione dell’ordine imposto dagli olandesi. Sarà proprio questa classe dirigente intermedia (bupati/priyayi) che verrà posta al centro delle critiche dopo l’indipendenza, e che creerà conflitti con il nuovo ordine voluto da Soekarno e dagli altri leaders nazionalisti. Anche se avevano collaborato con gli amministratori coloniali, essi rimanevano fondamentali per l’amministrazione della nazione, e tale paradosso creò diversi problemi nei primi anni post-indipendenza.

Conclusione

Alla vigilia dell’indipendenza, nel 1945/1949, l’Indonesia ereditò non solamente infrastrutture e istituzioni, ma anche un’idea radicata di ordine pubblico, considerata come compito centrale dello Stato; non stupisce, dunque, che i governi postcoloniali abbiano spesso adottato strategie simili a quelle olandesi, ovvero sorveglianza politica, repressione delle rivolte locali, controllo degli spazi urbani.

Il medesimo modello sembra essere quello adottato anche nelle recenti proteste dell’agosto del 2025, in cui il concetto di ‘ordine pubblico’ ha oscurato e posto in secondo piano richieste legittime provenienti dalla società civile. La recente ondata di manifestazioni, che in molti casi sono state violente (lancio di molotof, assalto alle caserme della polizia, alle infrastrutture cittadine e case di alcune figure politiche) è stato delegittimato e etichettato come ‘tradimento’, ‘terrorismo’ e ‘anarchia’. Il timore delle associazioni degli studenti di essere associate a elementi violenti, ‘provocatori’ secondo la narrazione pubblica, ha decretato, insieme ad uno spettacolare apparato repressivo, la fine di quella che poteva essere l’inizio di una rivoluzione.

Per questa ragione, quando si analizza la società coloniale (e il passato in generale) è sempre necessario tenere presenti le circostanze specifiche in cui si sono svolti i fatti; gli olandesi erano attori razionali, e le decisioni prese corrispondevano ad una ratio specifica, al pari delle decisioni odierne.

Lettore Consigliate

- Klaveren, N. A. (2013). The Dutch colonial system in the East Indies. Springer.

- Taylor, J. G. (2004). The Social World of Batavia: European and Eurasian in Dutch Asia. Univ of Wisconsin Press.

- Angelino, A. K. (2012). Colonial Policy: Volume II The Dutch East Indies. Springer Science & Business Media.

[…] di colonialismo, tradizionalmente intesa come dominio territoriale ed economico di una potenza europea su popolazioni straniere, assume oggi forme più sofisticate e pervasive; in […]