Edmondo de Amicis, noto in Italia per la sua opera ‘Cuore’, è stato, oltre che uno scrittore, anche un militare e un giornalista; le sue opere sono molteplici, e non si riducono certamente a quella menzionata in precedenza, che probabilmente costituisce quella più popolare.

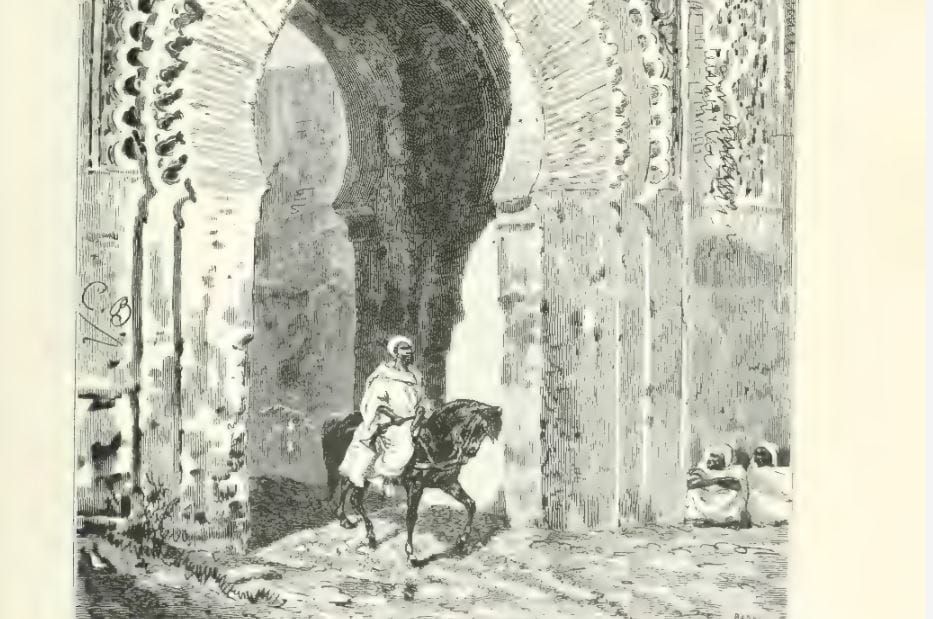

Tra queste si segnala Marocco, scritta nel 1878 e poi riedita diverse volte, che raccoglie le impressioni ed osservazioni dello scrittore e giornalista di un suo viaggio compiuto, appunto, in Marocco; l’edizione del 1903, in particolare, si segnala per i disegni e le incisioni che arricchiscono il testo.

Il giornalista adotta un tono secco, che a volte può apparire ‘duro’, ma mai esagerato, e la narrazione risulta piacevole anche ad oltre un secolo e mezzo di distanza; si consideri, a titolo di esempio, queste osservazioni.

Il commercio è strozzato dai monopoli, dalle proibizioni d’esportazione e d’importazione, dalla capricciosa mutabilità delle leggi. L’industria, ristretta nella sua attività dai vincoli posti al commercio, e rimasta come prima della cacciala dei Mori dalla Spagna, coi suoi strumenti primitivi e coi suoi procedimenti infantili. L’agricoltura, oberata di balzelli, vincolata nell’esportazione dei prodotti, non curata che quanto richiedono le prime necessita della vita, e decaduta a segno da non meritar quasi il nome d’arte.

La scienza, soffocata dal Corano, contaminata dalla superstizione, si riduce nelle maggiori scuole a pochi elementi, quali s’insegnavano nel medio evo. Non v’è stampa, né libri, né earte geografiche; la lingua stessa corruzione dell’arabo, non rappresentata che da una scrittura imperfetta e variabile, si va sempre più degradando; il carattere nazionale nella generale decadenza si corrompe; tutta l’antica civiltà mussulmana deperisce.

E. De Amicis, Marocco, Fratelli Trèves, Milano, 1903, p. 16.

De Amicis, dunque, sembra criticare, più che l’Islam, una sua versione che ritiene fanatica, che corrompe la civiltà e la degrada, al posto di esaltarla come era avvenuto in passato; il giornalista italiano dunque attribuisce all’eccesso di conservatorismo una (supposta) decadenza del Paede Nord-Africano.

Altrove egli osserva che,

Tutti hanno nel loro modo ili camminare qualcosa della compostezza d’un sacerdote, della maestà d’un re e della disinvoltura d’un soldato. Ed è strano che quella stessa gente che sta tante ore del giorno accovacciata, immobile, quasi intorpidita, spieghi, non appena è scussa dalla passione, un vigore di gesto e di voce che tocca la frenesia. Ma anche nel prorompere delle passioni più violente, serbano una sorta di dignità tragica, che potrebbe servir d’esempio a molti attori. Ricorderò per molto tempo l’arabo ili stamane, un vecchio alto e consunto, il quale, avendo ricevuto, per quello che si disse, una mentita da un tale con cui fino allora era andato disputando pacatamente, impallidì, dette indietro, e poi si slanciò giù per la strada coprendosi il viso colle mani convulse e gettando un urlo di rabbia e di dolore. Io non ho mai visto una figura più terribile e più bella.

E. De Amicis, Marocco, Fratelli Trèves, Milano, 1903, p. 19.

De Amicis, dunque, prova anche ammirazione per la terra che sta visitando, anche se è molto diversa, e secondo lui, opposta, alla riva europea del Mediterraneo; una ammirazione e uno stupore che convoglia in uno scritto ricco di particolari e di dettagli su un Paese che era ancora semi-sconosciuto in Europa, perlomeno al grande pubblico.