- Abstract

- Introduzione – Dinamiche Religiose

- Religioni e Convivenza nell’Arcipelago Precoloniale

- L’Avvento degli Spagnoli e l’Egemonia Cattolica

- Il Periodo Americano – Pluralismo Istituzionale e Nuove Tensioni

- L’Indipendenza e la Repubblica Filippina

- La Costituzione del 1987 – Una Rinnovata Convivenza

- Dialogo Interreligioso e Iniziative Civili

- Conclusione

- Letture Consigliate

Abstract

Il presente studio analizza l’evoluzione storica della convivenza religiosa nelle Filippine, con particolare attenzione al rapporto tra la maggioranza cattolica e le comunità musulmane. A partire dal periodo precoloniale, caratterizzato da un pluralismo fluido e pragmatico, si ripercorrono le tappe principali; la colonizzazione spagnola e l’affermazione del cattolicesimo, la resistenza dei sultanati islamici, le politiche statunitensi di separazione tra Chiesa e Stato unite a processi di colonizzazione interna, e infine la Repubblica indipendente, con le sue contraddizioni tra laicità formale, predominio cattolico e separatismo islamico.

This study analyses the historical evolution of religious coexistence in the Philippines, with a particular focus on the relationship between the Catholic majority and the Muslim communities. Starting from the pre-colonial period, characterised by a fluid and pragmatic pluralism, the main stages are traced; Spanish colonisation and the establishment of Catholicism, the resistance of Islamic sultanates, US policies of separation of church and state combined with processes of internal colonisation, and finally the independent Republic, with its contradictions between formal secularism, Catholic dominance, and Islamic separatism.

Introduzione – Dinamiche Religiose

Le Filippine costituiscono uno dei casi più complessi di convivenza religiosa nel Sud-Est asiatico, e, in effetti, si tratta di un arcipelago che, per la sua posizione geografica, è stato a lungo un punto nevralgico di commerci, viaggi, influenze culturali e religiose. In questo Paese si sono incontrati e scontrati gruppi religiosi differenti, e principalmente l’Islam e il Cristianesimo, ma anche spiritualità indigene e culti sincretici, creando una trama che non può essere ridotta ad una semplice dicotomia tra maggioranza cattolica e minoranze. L’odierna immagine del Paese, in cui oltre il 90% dei cittadini si riconosce nel cristianesimo cattolico e circa il 6% nell’Islam, testimonia la profondità storica delle relazioni interreligiose, connotata da aperture e tensioni, riconciliazioni, ma anche da ferite che non si sono ancora pienamente rimarginate.

Il tema della tolleranza religiosa nelle Filippine, e in particolare l’attitudine dei cattolici verso le comunità musulmane, richiede di essere letto lungo una linea diacronica, che parte dal periodo precoloniale, passando per la conquista spagnola e l’evangelizzazione cattolica, senza dimenticare il periodo americano, per poi arrivare alla Repubblica indipendente e al presente. In questo percorso emergono elementi costanti, come la presenza costante delle comunità Moro, ma anche mutamenti, come il crescente impegno istituzionale e civile per il dialogo interreligioso.

Religioni e Convivenza nell’Arcipelago Precoloniale

Prima dell’arrivo degli spagnoli, le isole Filippine erano popolate da una molteplicità di comunità etniche e culturali; le religioni presente prima della colonizzazione erano essenzialmente animiste, fondate sul culto degli spiriti ancestrali, delle forze della natura e delle divinità locali. Tuttavia, le rotte commerciali che collegavano il Sud-Est asiatico alla Cina e al Medio Oriente portarono nell’arcipelago influenze induiste e buddiste, visibili ancora oggi nel lessico, nelle cerimonie e in alcuni elementi iconografici.

A partire dal XIV secolo, nelle regioni meridionali si diffuse l’Islam, grazie a missionari e mercanti provenienti dalla penisola malese che introdussero la nuova fede, diffusasi specialmente a Mindanao e nelle isole Sulu. In queste aree si svilupparono sultanati organizzati in senso sia politico che religioso, quali Maguindanao e Sulu; si trattava di regni islamici che rappresentarono centri di cultura e potere in grado di resister, per lungo tempo, alle conquiste europee.

La situazione precoloniale era dunque connotata da un pluralismo fluido, segnato da comunità islamiche nel Sud, società animiste e sincretiche nel Centro e nel Nord, a cui si abbinavano influenze esterne che si stratificavano nel tempo. In questo mosaico, il concetto stesso di tolleranza non era codificato, in quanto esso è una nozione moderna. Invece, si praticava una convivenza pragmatica; il vicino ‘diverso’ (per religione e/o etnia) era accettato nella misura in cui non minacciava l’equilibrio politico e commerciale.

L’Avvento degli Spagnoli e l’Egemonia Cattolica

La spedizione di Miguel López de Legazpi nel 1565 inaugurò il periodo del dominio spagnolo, e, a questo proposito, si osserva che la colonizzazione comportò l’azione dei missionari cattolici, che divennero protagonisti dell’opera di conversione religiosa. Ordini come gli agostiniani, i domenicani e i francescani si insediarono stabilmente, costruendo chiese, scuole e strutture assistenziali. In molte regioni le conversioni furono rapide, favorite anche da un adattamento delle pratiche religiose indigene, integrate nei nuovi riti cristiani.

Tuttavia, nelle aree islamiche del Sud, la resistenza fu significativa, con particolare attenzione per i sultanati di Mindanao e di Sulu, che respinsero a lungo le spedizioni militari spagnole, alimentando una memoria collettiva di antagonismo che sarebbe rimasta viva per secoli. Del resto, lo stesso termine, ‘Moro’, coniato dagli spagnoli in analogia con i musulmani della Spagna, finì per assumere una connotazione religiosa, nonché un simbolo di alterità e di conflitto.

La Chiesa cattolica, da questo punto di vista, svolse un ruolo ambivalente, in quanto essa, da un lato, promosse forme di tutela, come dimostra il Sinodo di Manila del 1582, che riconosceva i diritti naturali degli indigeni. Dall’altro, essa promosse anche una certa assimilazione culturale e religiosa, riducendo progressivamente gli spazi delle pratiche tradizionali e islamiche.

In tale ambito, un ruolo preponderante lo svolse la Compagnia di Gesù, che diede un contributo fondamentale all’evangelizzazione delle Filippine,

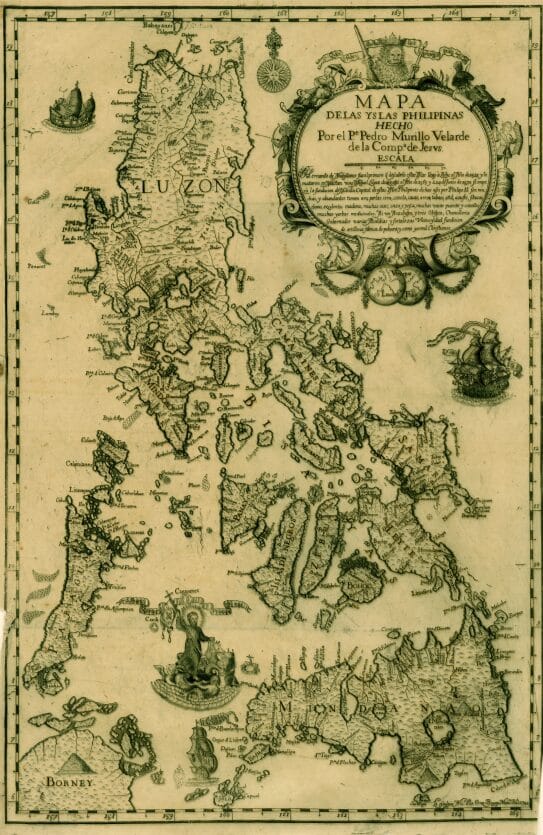

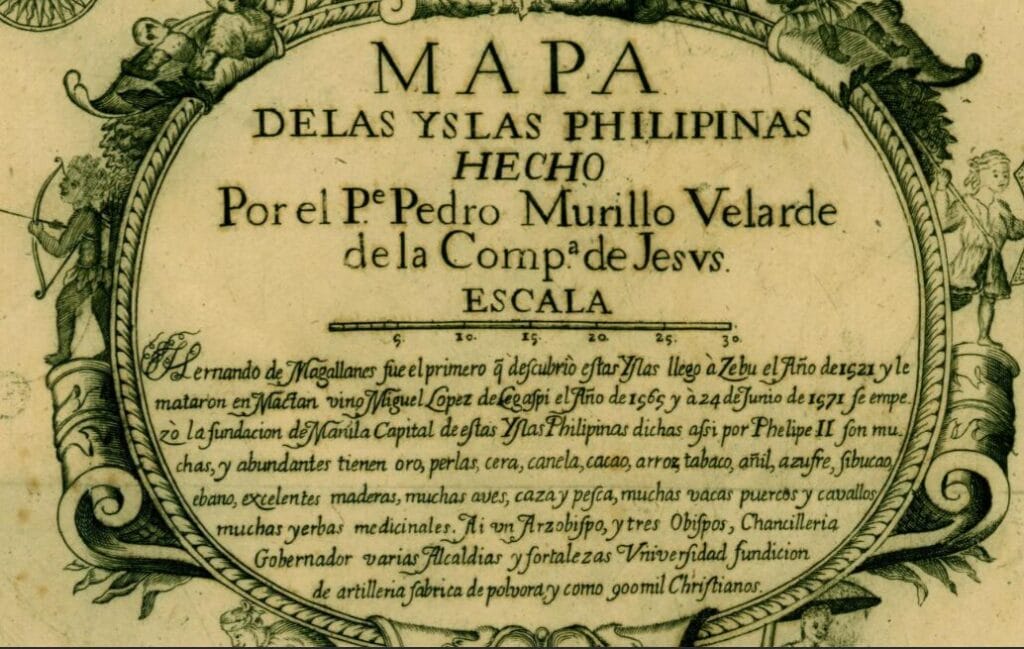

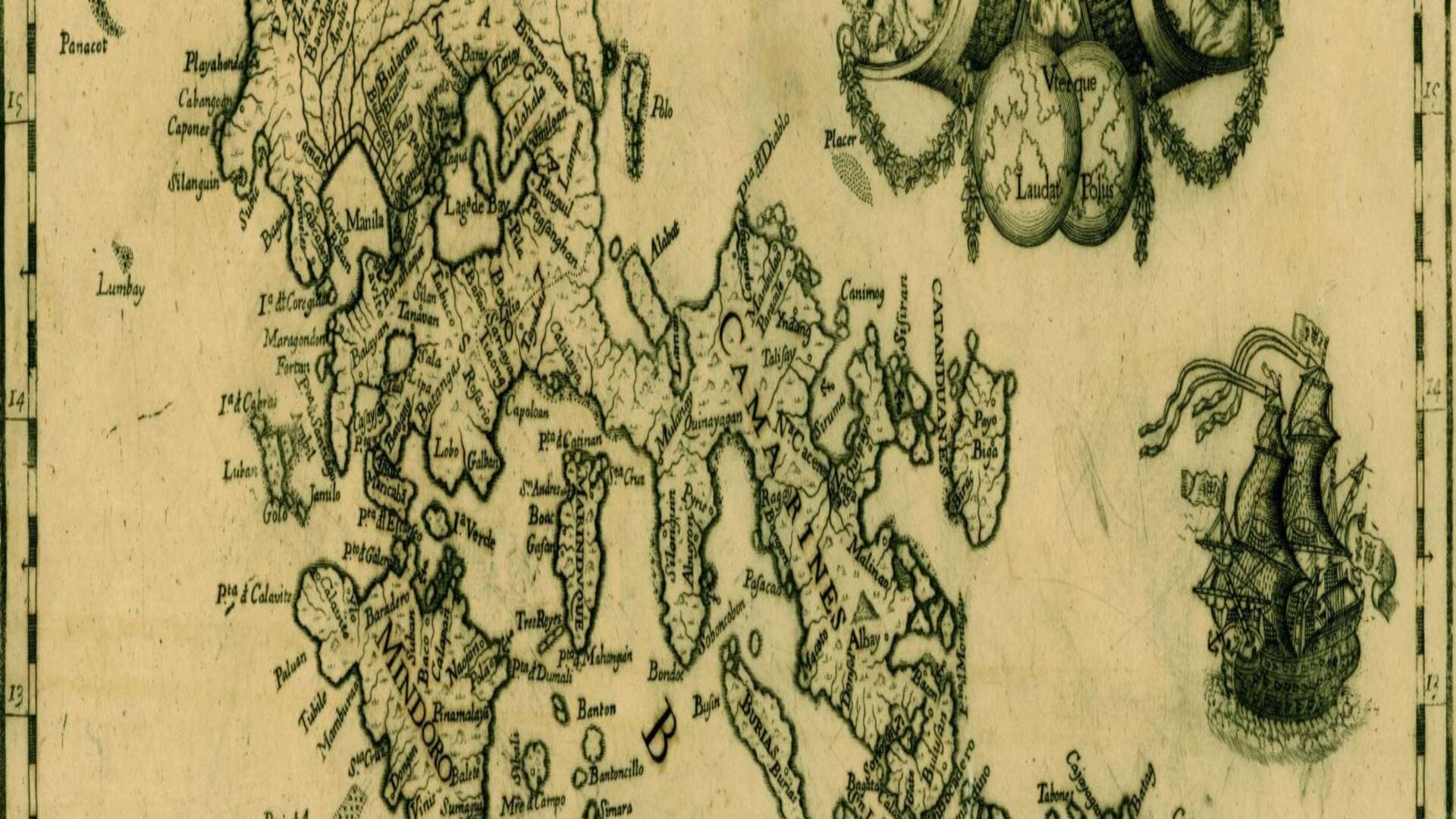

Come si può vedere da questa mappa, che si può rinvenire nell’opera di P. Pedro Murillo Velarde, Historia de la provincia de philipinas, de la compania de Jesus, segunda parte, que comprende los progresos de esta provincia desde el ano 1616 hast el de 1716, 1749, p. 4, nel XVIII secolo l’egemonia cattolica era già consolidata. Interessante la menzione di Miguel Lopez de Legazpi, che conferma le origini del dominio coloniale spagnolo.

Un altro dettaglio molto interessante è la rappresentazione di San Francesco Saverio, noto come ‘Apostolo delle Indie’, che, pur non avendo partecipato direttamente all’evangelizzazione delle Filippine (in cui non mise mai piede), viene considerato il padre spirituale di questa opera.

La scelta di questa figura come ideale del missionario non è certamente casuale, in quanto il Saverio ha rappresentato davvero un punto di riferimento imprescindibile del lavoro missionario in Asia e nelle ‘Indie’.

Il Periodo Americano – Pluralismo Istituzionale e Nuove Tensioni

In seguto alla guerra ispano-americana del 1898, le Filippine passarono sotto il controllo degli Stati Uniti d’America; la nuova amministrazione, in particolare, introdusse principi di separazione tra la Chiesa e lo Stato, coerentemente con il modello protestante. La Costituzione dell’Organic Act del 1902, poi, sancì che nessuna legge avrebbe potuto favorire o ostacolare una religione; si trattò di una vera e propria svolta, che, per la prima volta, sanciva il pluralismo religioso come fondamento della vita pubblica.

La quinta sezione dell’atto legislativo, in effetti, affermava che,

That no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise

thereof , and that the free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without

discrimination or preference, shall forever be allowed.

Che nessuna legge sia emanata in materia di istituzione di una religione o che ne vieti il libero esercizio, e che il libero esercizio e godimento della professione e del culto religioso, senza discriminazione o preferenza, siano per sempre consentiti.

(Organic Act of 1902, Amended in 1913, Section 5)

Nello stesso tempo, gli americani rafforzarono la penetrazione cristiana a Mindanao attraverso politiche di colonizzazione interna; in effetti, venne incoraggiata una migrazione di massa dei cristiani dalle regioni cattoliche a quelle musulmane, alterando profondamente la composizione demografica. Per i Moro, questo processo significò la perdita di terre, la marginalizzazione politica e un crescente senso di esclusione dalla società.

La tolleranza formale, dunque, non si tradusse in una reale uguaglianza, e probabilmente non era questo lo scopo originario delle leggi e regolamenti introdotti; pertanto, le comunità islamiche rimasero spesso ai margini del nuovo assetto statale, e viste con sospetto, come retaggio di un passato ‘selvaggio’. A prescindere dalle valutazioni etiche che si possono dare, da un punto di vista storico tale processo generò un solco che le generazioni successive avrebbero ereditato.

L’Indipendenza e la Repubblica Filippina

La proclamazione dell’indipendenza nel 1946 aprì una nuova fase, in quanto la Costituzione riconobbe (almeno formalmente) la libertà religiosa, mantenendo il principio di laicità dello Stato; ciò nonostante, la maggioranza cattolica esercitava un’influenza di fatto sulla vita politica e sociale. La Chiesa rimaneva il punto di riferimento morale, mentre i musulmani, concentrati soprattutto nel Sud, faticavano a ottenere una rappresentanza proporzionata.

Il processo di ‘resettlement’ continuò nei decenni successivi, alimentando tensioni interetniche e interreligiose; il Presidente Marcos approvò, negli anni Sessanta, il ‘Progetto Merdeka’, un piano segreto volto a destabilizzare e, in prospettiva, annettere l’arcipelago malese del Sabah, rivendicato da Manila come parte del territorio filippino in base a (presunte) eredità storiche del Sultanato di Sulu. Il progetto prevedeva l’addestramento di giovani musulmani provenienti da Mindanao e dalle isole Sulu, che avrebbero dovuto svolgere azioni di infiltramento (e a volte di vero e proprio sabotaggio) in Sabah, allo scopo di giustificare un intervento fiilppino.

E’ in tale contesto che si inserisce l’incidente di Jabidah, in cui vennero uccise alcuni soldati musulmani, che l’esercito filippino aveva reclutato per questo genere di operazioni; il loro numero ufficiale, di 60, è probabilmente eccessivo, ed è stato usato per promuovere l’idea di un ‘massacro’. Di fatto, questo episodio è stato preso come giustificazione per il separatismo e terrorismo islamico, organizzato medianrte il Moro National Liberation Front (MNLF).

Marcos, del resto, non divenne noto come pacificatore, ma come fomentatore di tensioni, che sfociarono in una vera e propria guerra civile tra l’esercito, le milizie cristiane e i gruppi di ribelli musulmani; l’ambito religioso, come spesso avviene, era strettamente legato a quello politico ed economico. Per l’opinione pubblica, tuttavia, il conflitto era solamente uno scontro di civiltà, insanabile, tra cattolici e musulmani.

La Costituzione del 1987 – Una Rinnovata Convivenza

La caduta di Marcos e l’approvazione della Costituzione del 1987 segnarono un tentativo di ricomposizione e riassetto della nazione; il nuovo testo, in effetti, sancì la libertà di culto senza discriminazioni. Allo stesso tempo, venne fatta un’importante (e probabilmente inopportuna) concessione alla comunità islamica; vennero confermati (a livello costituzionale), i tribunali islamici (Shariah courts) per la gestione delle questioni personali e familiari secondo la legge islamica.

In un commento fatto da un esperto di legge costituzionale filipppina, si legge, nella parte dedicata alle fondamenta ideologiche e politiche, presentate come premesse della Costituzione,

Señalemos por lo demás que el Estado mantiene relaciones cuasi-oficiales con la Iglesia Católica y las demás confesiones establecidas en el archipiélago, y que se reconocen como oficiales la mayoría de las fiestas de la Iglesia Católica. Por su parte la comunidad musulmana de la citada Región Autónoma de Mindanao se rige por un “Código de Leyes Personales” (es decir, un código de la familia) en virtud de un Decreto de 1977 y una jurisdicción especial de Sharía islámica en virtud de una Ley de 1980, modificada al año siguiente.

Segnaliamo inoltre che lo Stato mantiene relazioni quasi ufficiali con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni stabilite nel l’arcipelago, e chericonosce come ufficiali la maggior parte delle feste della Chiesa Cattolica. Per quanto riguarda la comunità musulmana della citata Regione Autonoma di Mindanao, essa è regolata da un ‘Codice di Leggi Personali’ (cioè, un codice della famiglia) in virtù di un Decreto del 1977 e una giurisdizione speciale della Sharía islamica in virtù di una Legge del 1980, modificata l’anno successivo.

(Mariano Daranas Peláez. (2017). Constitucion de Filipinas de 2 de Febrero de 1987, in Revista de las Cortes Generales, nn. 100-101-102, Primer, Segundo y Tercer Cuatrimestre, pp. 341-447)

Il titolo X della Constitucion, poi, precisa che

Son subdivisiones territoriales y políticas de la República de Filipinas las provincias, ciudades, municipios y barrios (barangays). Se crearán regiones autónomas en el Mindanao musulmán y en las cordilleras, del modo que a continuación se dispone.

Sono suddivisioni territoriali e politiche della Repubblica delle Filippine le province, le città, i comuni e i quartieri (barangays). Saranno create regioni autonome nel Mindanao musulmano e nelle cordigliere, nel modo che di seguito si dispone.

(Título x, De la administración local, DISPOSICIONES GENERALES, Artículo 1º)

Parallelamente, furono avviati programmi di istruzione che integravano l’insegnamento dell’Islam nelle scuole pubbliche; il progetto ALIVE (Arabic Language and Islamic Values Education) permise a migliaia di studenti musulmani di ricevere un’educazione islamica. Si tratta di scelte politiche e istituzionali significative, che però potrebbero aver avuto l’effetto contrario a quello desiderato, considerando gli avvenimenti degli anni successivi.

Ciò nonostante, i movimenti separatisti, come quello di Aceh in Indonesia, non si domano facendo delle concessioni, ma affermando chiaramente e senza ambiguità la sovranità dello Stato e delle istituzioni repubblicane; sia ad Aceh che a Mindanao, in effetti, le tensioni non sono affatto risolte, sebbene esse non vengano sempre riportate dai media.

Dialogo Interreligioso e Iniziative Civili

Oltre alle riforme istituzionali, sono sorte numerose iniziative di dialogo interreligioso, come la Conferenza Vescovi-Ulama, istituita nel 1996, composta da leaders cattolici e musulmani che si incontrano regolarmente per discutere di pace, sviluppo e convivenza. A tale progetti si uniscono poi iniziative come il Movimento Silsilah, fondato a Zamboanga nel 1984, allo scopo di creaare spazi concreti di incontro, come il cosiddetto ‘Villaggio dell’armonia’.

Ancora, si ricorda la World Interfaith Harmony Week che si riunisce a Mindanao con cadenza annuale, e riunisce comunità di fedi diverse per celebrare valori comuni come la sincerità, il perdono e la fratellanza; nelle scuole, esperienze di educazione condivisa mostrano come giovani cattolici, musulmani e indigeni possano crescere insieme, superando pregiudizi e costruendo amicizie naturali.

Si tratta di iniziative utili e necessarie per abbassare il livello delle tensioni, ma che non affrontano alla radice il problema del separatismo; non sorprende, dunque, che, nonostante questi progressi, permangono elementi problematici. La rappresentazione mediatica dei musulmani come ‘terroristi’ è generalizzata, ma coglie uno degli aspetti che spesso vengono taciuti, ovvero l’impossibilità di risolvere questa frattura storica con un compromesso culturale.

La rappresentanza politica dei musulmani rimane ridotta, come avviene per i cristiani nei Paesi a maggioranza islamica (come l’Indonesia o la Malesia), in cui pur costituendo una minoranza significativa, essi non sono rappresentati adeguatamente nelle istituzioni repubblicane. Il divario economico tra le regioni islamiche e quelle cattoliche (e cristiane in generale), poi, sottolinea ulteriormente la profondità e estensione della frattura religiosa.

Conclusione

Il caso filippino dimostra come la convivenza tra religioni non possa essere compresa senza una prospettiva storica che permetta di considerare elementi come le eredità coloniali, le politiche statali e le dinamiche socio-economiche. Nel corso dei secoli, la maggioranza cattolica ha esercitato un ruolo dominante, spesso a discapito delle minoranze islamiche, che hanno visto ridursi spazi politici, sociali e territoriali. Le riforme costituzionali e le iniziative di dialogo interreligioso degli ultimi decenni rappresentano passi importanti, ma non risolutivi; le radici del separatismo islamico a Mindanao e Sulu affondano in secoli di conflitti, esclusioni, e, in ultima analisi, di una visione del mondo (Stato, società, ecc.) contrapposta e non riconciliabile.

Letture Consigliate

- Viviano, R. (2024). Christian–Muslim relations in the Philippines: Between conflict, reconciliation and dialogue. In Christian responses to Islam (pp. 120-143). Manchester University Press.

- Choiroh, W. N. (2023). The moro muslim conflict in the philippines: a postcolonialism perspective. ISLAH: Journal of Islamic Literature and History, 4(1), 91-108.

- McKenna, T. M. (2023). Muslim rulers and rebels: Everyday politics and armed separatism in the southern Philippines (Vol. 26). Univ of California Press.

[…] Religiose nelle Filippine e in Indonesia – Convivenza vs Conflitto Convivenza Religiosa nelle Filippine – Tra Pluralismo e Separatismo Islamico Sermoni Islamici in Malesia e Afghanistan – Tra Religione e Politica Missionari e Scienza […]