- Introduzione – Islam Religioso e Politico

- Hurgronje e l’Intelligenza dell’Islam Politico

- L’Orientalismo Amministrativo come Sapere

- Verso un Neo-Orientalismo Amministrativo

- Il Controllo Cognitivo come Forma di Equilibrio

- Conoscenza, Educazione e Governance

- Conclusione – Verso una Cittadinanza della Conoscenza

- Letture Consigliate

La presenza islamica in europa, sia importata che nativa, è tale da escludere, razionalmente, politiche idealistiche, come la ‘remigrazione’ o la completa assimilazione culturale o religiosa; piuttosto, sarebbe opportuno favorire l’emersione dal basso di un Islam europeo e italiano, compatibile con i valori democratici, mediante tecniche riconducibili ad un neo-orientalismo amministrativo.

The presence of Islam in Europe, both imported and native, is such that it rationally excludes idealistic policies like ‘remigration’ or complete cultural or religious assimilation; Rather, it would be appropriate to foster the emergence from below of a European and Italian Islam, compatible with democratic values, through techniques attributable to a neo-administrative orientalism.

Introduzione – Islam Religioso e Politico

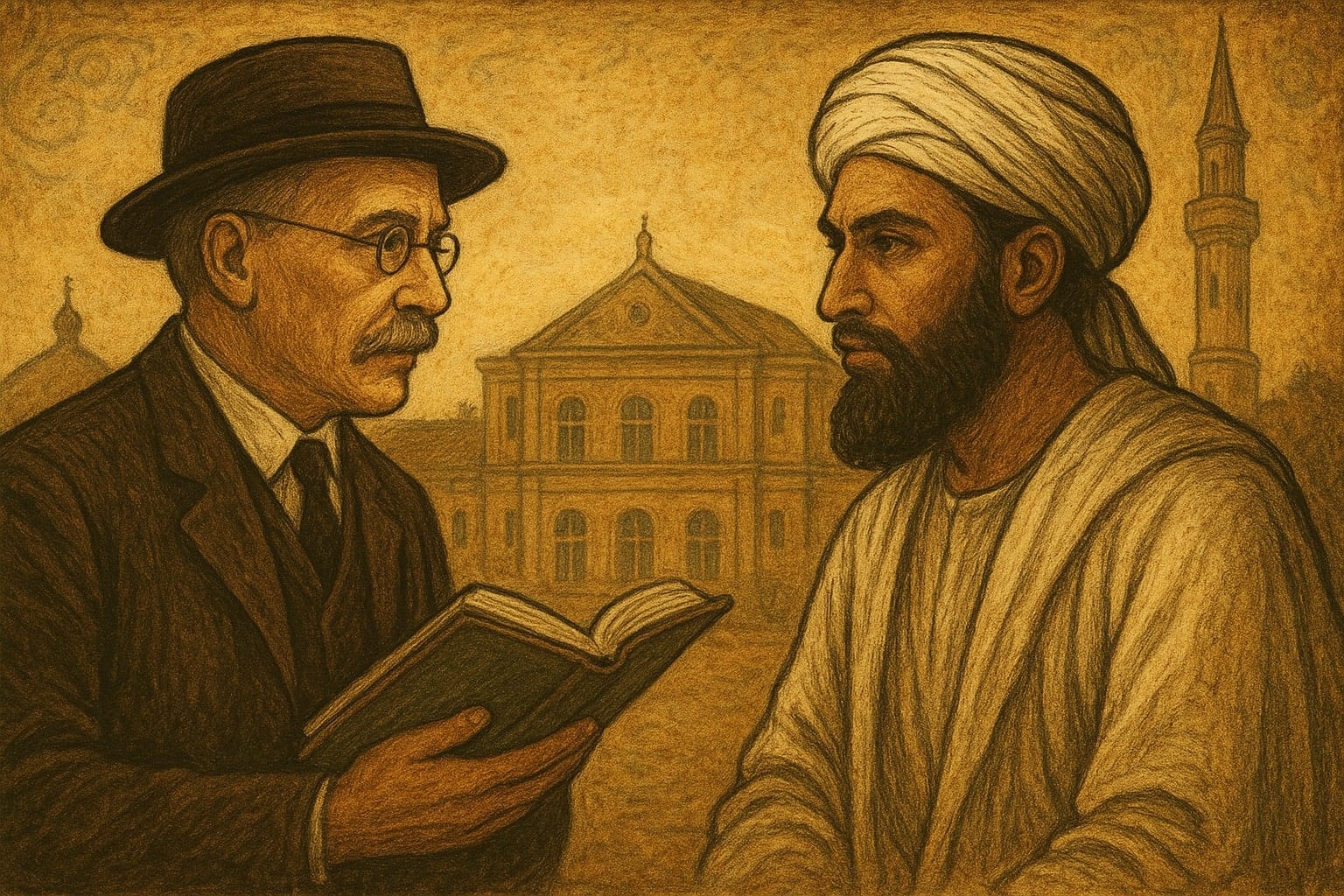

Alla fine del XIX secolo, in un’epoca in cui l’Europa estendeva il proprio dominio politico e intellettuale su gran parte del mondo islamico, un orientalista olandese, Christiaan Snouck Hurgronje (1857–1936), intravide con singolare lucidità un problema destinato a rimanere centrale fino ai giorni nostri. Si tratta del rapporto tra conoscenza dell’Islam, da una parte, e il potere politico, dall’altra. La sua opera, che univa filologia, osservazione etnografica e strategia amministrativa, trasformò lo studio dell’Islam in uno strumento di governo; Hurgronje aveva intuito un principio che potrebbe essere adottato anche nel contesto contemporaneo, opportunamente adattato.

L’obiettivo è quello di favorire l’emersione di un Islam che sia autenticamente europeo, o indigeno, rispettoso dei valori e delle istituzioni, e anche della cultura dei Paesi europei; non si tratterebbe, dunque, di un Islam ‘di conquista’ o ‘importato’, ma di un sistema compatibile con le istituzioni democratiche e con la storia occidentale.

Del resto, l’Europa si confronta con la presenza strutturale di un Islam migrante e diasporico, e, per questa ragione, la gestione del pluralismo religioso assume un rilievo strategico che non più essere ignorato. Le migrazioni degli ultimi decenni non hanno modificato solamente la geografia sociale del continente, ma hanno introdotto al suo interno una pluralità di universi morali, linguistici e giuridici che interrogano le categorie stesse di laicità, cittadinanza e identità nazionale. In questo scenario, la lezione di Hurgronje, anche se nata in un contesto coloniale, può essere reinterpretata come fondamento di una nuova scienza politica dell’integrazione islamica, una sorta di neo-orientalismo amministrativo, capace di coniugare conoscenza, governance, studio, politica, ascolto e controllo.

Risulta evidente che le moderne società non possono prescindere da una componente multi-etnica e multi-religiosa; la sfida, dunque, è quella di governare questa diversità, controllando che essa non diventi motivazione per insurrezioni e sfide alle istituzioni democratiche.

Hurgronje e l’Intelligenza dell’Islam Politico

Snouck Hurgronje, formatosi all’Università di Leiden, fu uno dei primi europei ad accedere alla Mecca, dopo essersi formalmente convertito all’Islam; la questione della sua conversione religiosa è tuttora oggetto di un ampio dibattito, in questa sede mi limito ad osservare che egli si convertì alla religione islamica. Per questa ragione, egli riuscì a recarsi nella ‘città santa’ per eccellenza dell’Islam, la Mecca, il cui accesso era e rimane proibito ai non musulmani; da quella esperienza nacque la sua convinzione che l’Islam non fosse soltanto una religione, ma un ordine complesso, dotato di proprie istituzioni morali, educative e giuridiche, capaci di generare una solidarietà politica che travalicava i confini etnici e territoriali.

Osservando poi la resistenza musulmana contro la colonizzazione olandese ad Aceh (Sumatra), Hurgronje comprese che l’Islam poteva trasformarsi in forza di mobilitazione politica; tuttavia, egli distingueva con chiarezza tra la religione vissuta (preghiera, culto e pietà quotidiana) e l’Islam politico, che usava il linguaggio sacro per giustificare la ribellione o l’unità pan-islamica. Secondo Hurgronje, dunque, la questione non era religiosa, ma amministrativa,e per questa ragione, egli richiamava la necessità di rispettare l’Islam come fede, ma di controllarlo come potere concorrente rispetto a quello olandese.

I musulmani, dunque, potevano pregare e svolgere i riti religiosi propri, ma non assumere potere politico, e tale approccio fu la sintesi della politica coloniale olandese, che esprimeva una concezione profondamente pragmatica. L’idea di fondo, dunque, non era la repressione dell’Islam, che avrebbe creato resistenze e conflitti, ma la sua profonda comprensione, allo scopo di delimitarne l’azione all’ambito spirituale.

L’Orientalismo Amministrativo come Sapere

Da questo impianto nacque la scienza dell’orientalismo amministrativo, una forma di sapere politico applicato, che traduceva la conoscenza antropologica in tecnica di governo; non si trattava più dell’orientalismo romantico degli eruditi ottocenteschi, e nemmeno dell’esotismo estetizzante di un Lane o di un Burton, ma di un orientalismo funzionale, costruito per amministrare. L’orientalismo amministrativo non era animato da una certa ammirazione per l’Islam e le sue istituzioni, ma dal desiderio di conferire stabilità alla colonia olandese, a maggioranza islamica.

Lo studioso olandese aveva compreso che un potere fonda la sua efficacia nella comprensione di quello che si intende governare; per questa ragione, era e rimane necessaria una reale conoscenza delle strutture religiose e sociali dell’Islam, allo scopo di prevenire il conflitto. Attualmente, questa intuizione può essere usata per gestire gli enormi flussi migratori, che hanno alimentato la presenza islamica in Europa; considerando che si tratta di comunità consolidate, giunte in alcuni casi alle terze generazioni, con cittadinanza italiana, non sembra più possibile ignorare il problema.

Nel XXI secolo, la realtà europea si è progressivamente islamizzata in senso sociologico, e sono milioni i cittadini musulmani che vivono stabilmente nelle metropoli europee, con un crescente radicamento demografico e culturale. L’Islam non può più essere considerato un elemento temporaneo o marginale, ma una componente organica delle società europee, che richiede rappresentanza e riconoscimento, possibili solamente nella misura in cui tali comunità si riconoscono nei valori europei.

Tuttavia, questa presenza non ha ancora trovato una forma teologica e istituzionale compiutamente europea; al contrario, la stragrande maggioranza delle moschee dipende finanziariamente, culturalmente o spiritualmente da centri religiosi esterni. Si pensi, in questo senso, all’università di al-Azhar, ai ministeri sauditi, alla Diyanet turca, o ancora alle reti della Fratellanza Musulmana; ne risulta spesso (sempre?) un Islam eterodiretto, sospeso tra l’integrazione civile e la fedeltà al Paese di origine, che tende a prevalere.

In tale contesto, il problema non è solo religioso, ma soprattutto politico e culturale, e richiama la necessità di permettere all’Islam di radicarsi nel contesto europeo senza smarrire la propria identità, ma anche senza trasformarsi in vettore d’influenze estranee alla cultura civica occidentale.

Verso un Neo-Orientalismo Amministrativo

Recuperare l’eredità di Hurgronje significa, dunque, ridefinirla, adattandola al contesto differente del XXI secolo; per questa ragione, un neo-orientalismo amministrativo non avrebbe più solamente la funzione di sorvegliare, ma anche di comprendere per orientare uno sviluppo dell’Islam che non contrasti con i valori europei.

Una politica di questo genere, idealmente, si fonderebbe su tre principi, iniziando con la distinzione tra Islam religioso e Islam politico; quest’ultimo non sarebbe escluso preventivamente, ma dovrebbe essere compatibile con il quadro normativo e culturale italiano e europeo. Inoltre, si dovrebbe favorire una conoscenza sistematica dell’Islam europeo, delle sue scuole, reti associative e linee dottrinali. Infine, dovrebbe essere promosso un Islam autoctono, capace di svilupparsi dal basso, in dialogo (e compatibile) con la modernità e con i valori democratici.

In questa prospettiva, il controllo configura la repressione delle componenti incompatibili con la cultura e valori democratici, e non dell’Islam in sé; evidentemente, una politica del genere di deve basare sulla cooperazione attiva dei leaders religiosi. In caso contrario, si tratterebbe solamente di un altro esempio di Islam coloniale, imposto dall’alto e destinato a fallire, come è sempre successo storicamente.

Il Controllo Cognitivo come Forma di Equilibrio

Le moderne società pluralistiche si basano su un equilibrio tra libertà e controllo, in quanto risulta evidente che un controllo assoluto genera diffidenza e radicalizzazione; allo stesso tempo, una libertà priva di orientamento lascia spazio a poteri paralleli e a influenze esterne. Il compito delle istituzioni europee è quello di esercitare un controllo cognitivo, fondato su studio, trasparenza e cooperazione, ma anche sulla chiarezza del progetto sottostante.

E’ dunque necessario creare una vera e propria politica islamologica, che integri le conoscenze accademiche con le esigenze della governance; l’amministrazione pubblica non può limitarsi a gestire i flussi migratori o a reagire alle crisi, ma deve sviluppare un’intelligenza sociale dell’Islam. conoscere le comunità, le loro genealogie, i loro codici, le loro sensibilità morali. Diventa dunque possibile elaborare una politica che sia inclusiva e vigile, aperta ma non ingenua.

L’obiettivo strategico non è tanto l’assimilazione dei musulmani quanto la nascita di un Islam europeo, culturalmente radicato e teologicamente autonomo; si tratta di un obiettivo ambizioso, che ha qualche probabilità di successo solamente se l’Europa crea le condizioni per una formazione religiosa interna. Si tratta di avere imam formati in università europee, secondo modelli scientifici e non sapienziali, scuole di pensiero che dialoghino con la filosofia politica occidentale, moschee che diventino centri di coesione civica e non di isolamento.

Un Islam europeo, evidentemente, non si decreta dall’alto, ma si costruisce dal basso, quando le nuove generazioni di musulmani nati in Europa reinterpretano la loro fede alla luce dei principi della cittadinanza democratica. Il ruolo delle istituzioni, in questo processo, è duplice, ovvero, da un lato, sostenere e accompagnare, dall’altro vigilare e selezionare, dall’altro sostenere le componenti moderate e dialogiche, vigilare sulle reti transnazionali che trasformano la religione in strumento politico.

Questo equilibrio dinamico tra libertà e controllo, tra Islam autonomo e Islam sorvegliato, rappresenta forse la chiave di una nuova politica religiosa europea, capace di trasformare il pluralismo in risorsa democratica e civile.

Conoscenza, Educazione e Governance

Un neo-orientalismo amministrativo richiede un investimento culturale di lungo periodo, risorse che probabilmente non sono disponibili e non lo saranno mai, considerando l’attuale tendenza a privilegiare le armi e gli strumenti convenzionali, allo scopo di reprimere le condotte più radicali ed estremiste. Nel lungo periodo, tuttavia, l’Europa deve dotarsi di centri di ricerca applicata sull’Islam europeo, osservatori istituzionali capaci di unire competenze storiche, sociologiche, giuridiche e teologiche.

Lo studio, tuttavia, non è sufficiente, e deve essere accompagnato da una seria attività di formazione, che deve essere offerta come obbligatoria a funzionari, educatori e operatori pubblici, e, in generale, a figure che lavorano con le comunità musulmane. Alcune competenze e conoscenze islamologiche dovrebbero diventare parte integrante della dotazione minima di queste figure; inoltre, le guide religiose che operano in Europa dovrebbero conoscere la storia e il diritto delle società europee.

Attraverso una formazione condivisa, il controllo diventa partecipazione, e la prevenzione diventa dialogo, ed è in questo senso, che l’eredità di Hurgronje può e deve essere valorizzata, ovvero la convinzione che il sapere è la prima forma di potere. In questo modo, si pongono le basi per una trasformazione democratica e partecipativa delle comunità islamiche, che condividerebbero i medesimi valori delle altre religioni.

Conclusione – Verso una Cittadinanza della Conoscenza

Il futuro del rapporto tra Islam e Europa (e Occidente in generale) dipenderà dalla capacità di costruire una cittadinanza cognitiva, una comunità politica fondata non sulla somiglianza, ma sulla conoscenza reciproca e sulla reale condivisione di principi di base non negoziabili (diritto alla vita, libertà di religione, di coscienza, ecc.). In un’epoca di polarizzazioni, disinformazione e tensioni identitarie, la conoscenza torna a essere quello che era per Hurgronje, la vera forma del potere.

La gestione dell’Islam europeo non può essere ridotta ad una questione di ordine pubblico, ma nemmeno essere relegata ad una sorta di laissez-faire culturale; al contrario, essa richiede un nuovo patto di responsabilità, in cui lo Stato riconosce l’Islam come interlocutore legittimo, e l’Islam riconosce nello Stato la cornice che garantisce la sua libertà. Solamente in questo equilibrio, fatto di controllo intelligente e di libertà sorvegliata, può nascere un Islam europeo realmente radicato, non imposto, ma scelto.

Snouck Hurgronje non avrebbe potuto immaginare l’Europa multiculturale del XXI secolo, ma la sua intuizione di fondo, che nessuna politica è efficace senza conoscenza, conserva una sorprendente attualità. L’Europa, per sopravvivere ed evolvere come civiltà politica, deve imparare a controllare con intelligenza la produzione e la narrazione culturale dei suoi centri, in un ambiente in cui l’Islam non è un elemento transitorio e marginale, ma strutturale.

Alla repressione deve essere necessariamente affiancata una politica che permette lo sviluppo di un modello di Islam compatibile con la società occidentale e con la democrazia; evidentemente, le resistenze sono prevedibili, ma il risultato sarà un’armonizzazione culturale e religiosa che permette una pacifica e fruttuosa convivenza.

Letture Consigliate

- Bruce, B. (2019). Governing Islam Abroad: Turkish and Moroccan Muslims in Western Europe. Cham: Palgrave Macmillan.

- Joppke, C. (2005). Selecting by Origin: Ethnic Migration in the Liberal State. Cambridge, MA: Harvard University Press

- Cesari, J. (Ed.). (2014). The Oxford Handbook of European Islam. Oxford: Oxford University Press.