- Abstract

- Introduzione – La minaccia Jihadista in Italia

- Le Radici della Radicalizzazione Islamica

- Dall’11 Settembre all’Era Post-ISIS

- La Radicalizzazione nell’Era Digitale

- Figure Emblematiche della Minaccia Jihadista

- Foreign Fighters e Radicalizzazione Carceraria

- Analisi Sociologica

- Conclusioni

- Letture Consigliate

Abstract

In Italia, il terrorismo islamico non ha prodotto attentati di vasta scala come in altri Paesi europei, ma rappresenta un fenomeno complesso che intreccia dinamiche sociali, culturali e politiche. La radicalizzazione emerge spesso in contesti di marginalità, disintegrazione identitaria e frustrazione, alimentata sia da reti di predicazione radicale che da un crescente proselitismo online. Attraverso la lente sociologica, il jihadismo può essere interpretato come una forma di devianza e come sottocultura globale che offre un senso di appartenenza e riscatto a individui alienati o esclusi dalla società.

Jihadist terrorism in Italy, although not having produced large-scale attacks like in other European countries, represents a complex phenomenon that intertwines social, cultural, and political dynamics. Radicalization often emerges in contexts of marginality, identity disintegration, and frustration, fueled both by networks of radical preaching and a growing online proselytism. Through the sociological lens, jihadism can be interpreted as a form of deviance and as a global subculture that offers a sense of belonging and redemption to individuals alienated or excluded from society.

Introduzione – La minaccia Jihadista in Italia

Il fenomeno del terrorismo islamico in Italia rappresenta un capitolo complesso e, per certi versi, singolare rispetto al contesto europeo; anche se nella Penisola non si sono verificate (allo stato attuale) attentati terroristici paragonabili agli attacchi di Parigi, Bruxelles o Londra, il nostro Paese non è immune ai processi di radicalizzazione che alimentano il jihadismo globale. L’Italia, per la sua posizione geografica di ponte tra Europa, Mediterraneo e Nord Africa, è stata storicamente un luogo di passaggio, di rifugio e di rilevanza logistica per le cellule terroristiche. Si tratta di un fenomeno evidente sia nel corso delle guerre in Afghanistan e in Iraq, quanto nei momenti di ascesa dello Stato Islamico (ISIS), con attività di reclutamento e propaganda radicate nelle periferie urbane, nei centri di detenzione e, soprattutto, nel mondo digitale.

Gli analisti, a tale proposito, sottolineano come il ‘caso italiano’ si distingua per una capacità di prevenzione superiore rispetto ad altri Paesi europei, grazie ad un apparato di sicurezza che può fare affidamento su pratiche e conoscenze accumulate negli ‘anni di piombo’. Tuttavia, non si deve commettere l’errore di minaccia del jihadismo. L’assenza di grandi attentati non significa assenza di rischio, ma si tratta, piuttosto, del risultato di una strategia di contrasto che ha saputo coniugare intelligence, indagini preventive e una politica di espulsioni amministrative molto incisiva.

Le Radici della Radicalizzazione Islamica

La storia del jihadismo in Italia affonda le sue radici nei primi anni Novanta, quando il Paese diventa un punto di appoggio per reti islamiste legate al Gruppo Islamico Armato (GIA) algerino e ad altri movimenti che operavano nel contesto della guerra civile algerina. Alcune indagini dell’epoca, come l’operazione ‘Venti Tranquilli’, fecero emergere la presenza di cellule dormienti che non miravano tanto a colpire l’Italia, quanto a utilizzare il territorio nazionale come base logistica, ovvero come centro di raccolta fondi, di reclutamento e di produzione di documenti falsi per raggiungere i fronti di guerra.

In questo periodo Milano, e in particolare la moschea di viale Jenner, divenne un punto nevralgico della predicazione salafita e del proselitismo radicale; imams carismatici, spesso provenienti dall’Egitto o dall’area nordafricana, riuscivano a catalizzare un gruppo ristretto ma determinato di militanti.

Una proposta di legge (attualmente non ancora approvata) del 2015 ricordava che

La moschea-centro studi di viale Jenner a Milano è stata, secondo il dipartimento del Tesoro statunitense, «la principale base di Al-Qaeda in Europa», attiva in senso jihadista sin dalla fondazione nel 1988. Partì da Milano il primo attentato suicida di matrice jihadista in Europa: un’autobomba guidata da un egiziano residente a Milano contro una caserma della polizia croata a Fiume/Rijeka nel 1995. Subito dopo a essere chiamati in giudizio, sin dal 1995, furono 17 militanti del centro studi.

(Proposta di legge, Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell’Albo nazionale degli imam, 19 Marzo 2015)

Milano, dunque, diventò una sorta di centro logistico fondamentale per il terrorismo internazionale, e questo centro islamico; ciò nonostante, esso è ancora aperto al pubblico, sebbene con un nuovo direttivo, in quanto il precedente è stato oggetto di indagini per radicalismo e terrorismo.

Ad ogni modo, l’avvento del ‘Califfato dell’ISIS’ segna l’inizio di una nuova forma di terrorismo transnazionale che non mirava più solo ai ‘nemici vicini’, i regimi arabi considerati laici (non abbastanza islamici) ma iniziava a guardare all’Europa come possibile obiettivo strategico.

Dall’11 Settembre all’Era Post-ISIS

Gli attacchi dell’11 settembre 2001 rappresentarono una cesura storica, ridefinendo il paradigma della sicurezza internazionale; l’Italia, che aveva già adottato una legislazione antiterrorismo strutturata, intensificò la sorveglianza e la cooperazione con i partner europei e statunitensi. In questa fase si moltiplicarono le espulsioni preventive di predicatori radicali e si rafforzò l’uso di strumenti di intercettazione e monitoraggio digitale. Tra le persone espulse spiccano due ‘imam’ che operavano a Milano, uno a Viale Jenner e l’altro in Via Quaranta; si tratta di Abu Imad (Abdel Qader Fadlallah Mamour) e di Abu Omar (Osama Mustafa Hassan Nasr), entrambi egiziani.

Analogamente, nel 2007, le indagini della Digos portarono alla chiusura del centro islamico di Ponte Felcino, nei pressi di Perugia, definito dagli inquirenti una ‘vera palestra di addestramento jihadista’. L’imam e altri esponenti del centro furono arrestati e successivamente espulsi, a conferma del ruolo che alcuni luoghi di culto islamici hanno giocato nella radicalizzazione di piccoli gruppi di fedeli.

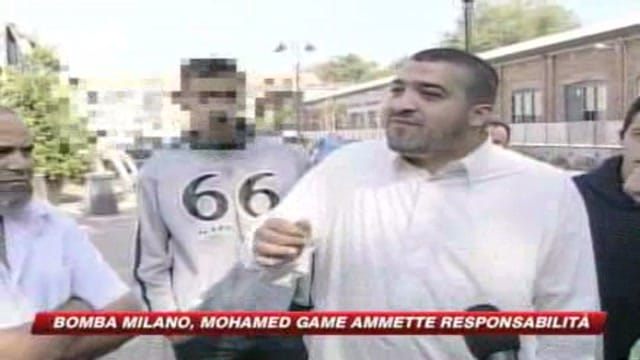

Nonostante i numerosi arresti preventivi, un episodio segnò la cronaca italiana, e il 14 ottobre 2009 Mohamed Game, un cittadino libico di 35 anni, tentò un attentato suicida contro la caserma ‘Santa Barbara’ di Milano.

Il suo ordigno artigianale esplose prima di causare una strage, ferendo gravemente lo stesso Game e un militare; sebene isolato, questo episodio dimostrò che il pericolo jihadista non era confinato a contesti esteri. Al contrario, anche sul territorio italiano vi erano individui disposti a colpire, spesso radicalizzati in solitudine e privi di collegamenti organici con grandi network terroristici come al Qaeda o ISIS.

La Radicalizzazione nell’Era Digitale

Con l’avvento dello Stato Islamico e la diffusione capillare della propaganda online (2014–2019), la minaccia assunse nuove forme. I social network, Telegram e YouTube divennero gli strumenti principali di radicalizzazione. L’Italia vide emergere piccole cellule di giovani — spesso di seconda generazione o convertiti — che condividevano materiale propagandistico, video di esecuzioni e manuali per la costruzione di ordigni artigianali.

L’operazione condotta dai Carabinieri del ROS nel 2021 contro un cittadino egiziano residente tra Genova e il Lazio evidenziò l’importanza di questa dimensione digitale. L’uomo gestiva canali di propaganda pro-ISIS, diffondeva istruzioni per attacchi e, secondo gli inquirenti, stava pianificando azioni contro obiettivi civili.

Figure Emblematiche della Minaccia Jihadista

Rida Mushtaq – La Predicatrice Digitale

Tra i casi recenti più significativi vi è quello di Rida Mushtaq, 22enne residente a Bologna, che venne arrestata nel dicembre del 2024, ed era ritenuta la leader di una rete di giovani radicalizzati che operavano principalmente attraverso piattaforme online. A differenza delle generazioni precedenti di jihadisti, essa non cercava di emulare i modelli della guerriglia tradizionale, ma puntava alla propaganda mediatica e al reclutamento digitale, concentrandosi soprattutto sui suoi coetanei e familiari.

Il suo profilo è decisamente interessante, in quanto dimostra che la leadership negli episodi di radicalizzazione può essere assunta anche da donne, e non solamente da uomini; il caso in esame, inoltre, dimostra che l’estremismo può riguardare anche persone giovani, nate e/o cresciute in Italia, e apparentemente integrate nella società.

Il ruolo dell’Islam politico, dunque, non deve mai essere sottovalutato, anche quando il contesto sembrerebbe suggerire un basso rischio di radicalizzazione; per questa ragione, l’istituzione di un registro delle moschee italiane appare adeguato rispetto al rischio effettivo.

Zulfiqar Khan – Supporto Pubblico ad Hamas

Il Pakistano Zulfiqar Khan, residente a Bologna per diversi anni, è stato recentemente oggetto di un decreto di espulsione da parte del governo italiano, a ragione delle sue prediche radicali che supportavano il terrorismo palestinese e pratiche della shariah incompatibili con la Costituzione Italiana.

Sebbene non si tratti di un jihadista nel senso pieno del termine, Khan rappresenta un caso interessante di predicazione radicale sul territorio italiano; l’uso dei social network, poi, con cui l’islamista diffondeva video dei suoi sermoni sulla ‘Palestina’ e sulla ‘decadenza dell’Occidente’, sono ancora molto attivi, e si possono tuttora visionare.

L’ordine di espulsione è stato eseguito dopo il tentativo di Khan di bloccare il provvedimento, ritenuto ingiusto dal suo legale difensore; il magistrato, tuttavia, ha convalidato l’ordinanza del Ministro dell’Interno, riconoscendo la pericolosità di questa persona.

Ismail Tommaso Hosni – Una Radicalizzazione Fluida

Nel 2017, Ismail Tommaso Hosni, italo-tunisino, attaccò con un coltello alcuni agenti alla Stazione Centrale di Milano, ferendo tre persone; l’indagine rivelò che Hosni aveva espresso sui social simpatie per lo Stato Islamico, ma non era collegato ad alcuna cellula. Questo episodio, pur marginale sul piano operativo, confermò la difficoltà di prevenire la violenza quando il processo di radicalizzazione avviene nel privato delle stanze virtuali.

Foreign Fighters e Radicalizzazione Carceraria

Un capitolo cruciale riguarda gli italiani e i residenti che hanno scelto di unirsi allo Stato Islamico in Siria, Iraq e Libia; secondo i dati del Ministero dell’Interno, tra il 2014 e il 2020 almeno 130 individui hanno lasciato l’Italia per combattere nei ranghi jihadisti. Alcuni sono stati uccisi in azione, altri arrestati al loro rientro; il rischio maggiore, tuttavia, è rappresentato dai ‘returnees‘, combattenti di ritorno che possiedono addestramento, conoscenze tecniche e una mentalità radicalizzata, pronti ad agire o a ispirare nuovi adepti.

Un altro luogo problematico, poi, è rappresentato dalle carceri italiane, che, come accade in molti Paesi europei, sono considerate incubatori di estremismo; spesso i detenuti per reati comuni possono venire in contatto con individui radicalizzati, che esercitano un’influenza ideologica forte grazie alla promessa di redenzione e appartenenza a una causa superiore. Le autorità hanno identificato e isolato alcuni ‘imam’ autoproclamati che tentavano di fare proselitismo all’interno delle strutture penitenziarie, ma il problema rimane una delle principali sfide per la sicurezza interna.

Analisi Sociologica

Comprendere il terrorismo jihadista richiede di andare oltre l’immagine superficiale dell’estremista armato di fanatismo religioso; questo fenomeno, in realtà, si svolge dentro processi sociali complessi, in cui si intrecciano marginalità, ricerca di identità, desiderio di riscatto e conflitto culturale. Da questo punto di vista, la sociologia offre una lente preziosa per leggere queste dinamiche, mettendo in luce non solo i comportamenti violenti, ma soprattutto i percorsi che portano individui apparentemente ‘normali’ ad abbracciare l’estremismo islamico.

In effetti, molti giovani musulmani cresciuti in Italia percepiscono il contrasto tra la cultura dei genitori e quella del Paese di origine, senza sentirsi pienamente parte di nessuna delle due; per qualcuno, la promessa di un’identità forte e ‘pura’ proposta dai predicatori radicali diventa una risposta seducente. La jihad, più che un dogma religioso, viene allora percepita come una via di uscita da un’esistenza percepita come anonima e marginale, una forma estrema di rivendicazione di sé. Non si tratta, ovviamente, di giustificare un fenomeno criminale, ma di comprenderlo nella sua complessità.

Il jihadismo contemporaneo può essere interpretato come una sottocultura globale, composto da simboli religiosi, linguaggi giovanili e retoriche di ribellione; come accadeva con i movimenti punk o hip-hop studiati da Stuart Hall e Dick Hebdige, anche qui troviamo codici di abbigliamento, gesti e rituali che creano un senso di appartenenza e di ‘comunità scelta’, contrapposta però in maniera violenta ai valori dominanti.

Nei video di propaganda dell’ISIS, per esempio, i jihadisti sono presentati come eroi moderni, con una narrativa cinematografica che richiama i videogiochi e i film d’azione; il messaggio è chiaro, e chi si unisce a loro non è più un invisibile, ma un protagonista della Storia, un combattente per una causa universale. In Italia, questa dinamica non avviene tanto nelle grandi moschee ufficiali, ma in piccoli gruppi informali, nei centri sociali radicali o, sempre più spesso, nello spazio digitale, dove un giovane può sentirsi parte di una comunità globale senza nemmeno uscire di casa.

Questa retorica ha dato luogo al fenomeno dei ‘lupi solitari’, ovvero individui che si radicalizzano in solitudine, senza legami organici con grandi organizzazioni, a cui essi possono comunque fare riferimento. In Italia, figure come Mohamed Game o Ismail Tommaso Hosni sembrano incarnare questa nuova tipologia di minaccia; si tratta di giovani a volte segnati da disagio sociale, da piccoli precedenti penali o da instabilità psicologica, che trovano nel jihadismo un linguaggio estremo per dare significato alla propria rabbia.

Tale analisi, tuttavia, non deve fare passare in secondo piano il ruolo dei predicatori radicali, capaci di ispirare e legittimare la violenza, che spesso viene propagandata come obbligo religioso; l’appartenenza che viene proposta ha dunque un costo elevatissmo, e chi compie attentati è ordinariamente cosciente delle proprie azioni. L’analisi sociologica può però aiutare ad individuare gli ambienti maggiormente a rischio, e, in quanto tale, essa costituisce un utile strumento; essa, tuttavia, non deve mai oscurare la natura criminale del terrorismo.

Conclusioni

L’Italia ha finora saputo gestire con prudenza e determinazione la minaccia del terrorismo islamico, ma il panorama globale rimane instabile; le storie di Rida Mushtaq, Mohamed Game e Ismail Tommaso Hosni testimoniano che il jihadismo non è un fenomeno lontano, confinato nei deserti del Medio Oriente. Esso, al contrario, può trovare terreno fertile anche nelle nostre città, alimentato da crisi identitarie, disagio sociale e una propaganda incessante.

Letture Consigliate

- Di Donato, M. (2022). Jihadismo e carcere in Italia. Studi Magrebini, 20(1), 67-79.

- Allievi, S. (2021). Senza terrore. Perché l’Italia era potenzialmente il terreno di coltura ideale del radicalismo islamico: e perché è andata altrimenti. Un bilancio. In Jihadismo e carcere in Italia. Analisi, strategie e pratiche di gestione tra sicurezza e diritti (Vol. 130, pp. 47-62). Istituto per l’Oriente CA Nallino.

- Martella, A. (2021). Le muhājirāt italiane: i percorsi della radicalizzazione. Comunità internazionale: rivista trimestrale della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale: LXXVI, 1, 2021, 75-85.