- La Sacralizzazione della Violenza

- Dalla Resistenza all’Assoluto – Il Jihadismo Come Teologia della Storia

- Una Logica Speculare – La Jihad Bianca

- L'Insurgenza in Africa

- La Forma del Terrore – Organizzazione, Linguaggio, Estetica

- Il Mito della Purezza

- Conclusione – Verso una Teoria Relazionale del Terrorismo?

- Letture Consigliate

Il Jihadismo islamico ha ridefinito la struttura e il linguaggio dei movimenti radicali, imponendo un modello adottato anche da gruppi violenti che si oppongono a questo fenomeno, come il suprematismo bianco. Le idee alla base della radicalizzazione islamica, tuttavia, sono ampiamente condivise dal mondo islamico, mentre le ideologie suprematiste rimangono un fenomeno élitario e non condiviso in Occidente.

Islamic jihadism has redefined the structure and language of radical movements, imposing a model that has also been adopted by violent groups opposing this phenomenon, such as white supremacists. However, the ideas underlying Islamic radicalisation are widely shared by the Islamic world, while supremacist ideologies remain an elitist and unshared phenomenon in the West.

La Sacralizzazione della Violenza

Ogni epoca costruisce i propri demoni, e, da questo punto di vista, si osserva che il Novecento aveva conosciuto il totalitarismo come forma estrema della fede politica; il XXI secolo, invece, si confronta con la sacralizzazione della violenza in nome della purezza, della tradizione, o di una fede rinnovata. Il terrorismo, confinato in passato ai margini della lotta politica o della rivolta nazionale, è diventato una grammatica universale dell’estremismo. In tale panorama, il terrorismo islamico jihadista ha svolto un ruolo paradossale, non solo quello di agente distruttore, ma anche di principio organizzatore dell’immaginario radicale contemporaneo.

La sua irruzione sulla scena globale, soprattutto dopo l’11 settembre del 2001, ha ridefinito l’idea stessa di minaccia, imponendo una nuova logica di pensiero, l’idea che la storia non sia più il campo del compromesso, ma quello dello scontro assoluto tra civiltà, tra ‘credenti’ e ‘infedeli’, tra ‘purezza’ e ‘corruzione’. Il jihadismo non ha solamente prodotto terrore, ma anche, e soprattutto, un effetto riflesso, una sorta di contagio simbolico che ha coivolto sia i suoi nemici che i suoi imitatori, consapevoli o meno. Al netto delle differenze dottrinali, la sua potenza narrativa ha offerto un modello universale di ribellione e purificazione, imitato da suprematisti bianchi, milizie cristiane e complottisti laici.

In un mondo frammentato, il jihadismo ha costruito una totalità, un mito del male e della redenzione, ed è proprio questa sua forza mitopoietica, più ancora delle bombe o dei crimini estremi (stupri rituali, ecc), a spiegare la sua capacità di catalizzare altri fanatismi.

Dalla Resistenza all’Assoluto – Il Jihadismo Come Teologia della Storia

All’origine del jihadismo contemporaneo vi è una frattura (considerata insanabile) tra la modernità e il sacro; l’islam politico del XX secolo, da Sayyid Qutb a Abdallah Azzam, nacque come reazione all’egemonia culturale dell’Occidente e alla perdita di senso del mondo musulmano. Tuttavia, con il passare dei decenni, la protesta si è trasformata in una teologia della distruzione, che ha modificato il paradigma originale, conferendogli una valenza politica in senso proprio.

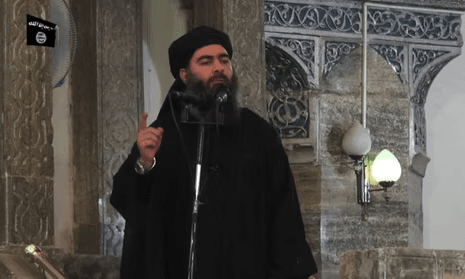

Osama bin Laden e, successivamente, Abu Bakr al Baghdadi, hanno compiuto un salto qualitativo, e non si sono limitati alla rivendicazione di un ‘ordine islamico’ contro la supposta oppressione politica, ma la visione escatologica di una battaglia finale contro il male incarnato nella modernità stessa, e nell’Occidente.

In questa prospettiva, l’attentato diventa un atto teologico, un gesto che riscrive la storia nel sangue; l’individuo che si fa esplodere non è soltanto un soldato, ma un sacerdote di un culto oscuro, un profeta che annuncia la rinascita di un nuovo ordine attraverso la distruzione. Il jihadista contemporaneo si percepisce come una figura messianica, chiamata a restaurare la sua idea di giustizia divina in un mondo che percepisce come corrotto. Chi accetta di morire in attentati suicidi, evidentemente, non cerca di conquistare il potere, ma di ‘purificare’ sé stesso e la società; coloro che invece sfruttano queste azioni ambiscono a modificare, o perlomeno ad influenzare gli equilibri del potere.

In effetti, la reale differenza tra il jihadismo e le altre forme di estremismo politico (a cui però spesso si mescola) è la sua ambizione cosmologica; esso non si rivolge a una nazione o a una classe sociale, ma all’intera umanità. La sua guerra non è tanto geografica quanto metafisica, e in questo risiede la sua forza seduttiva per determinate categorie di persone; nel 2014, quando ISIS proclamò il Califfato, milioni di giovani musulmani (disillusi, alienati, desiderosi di senso), videro in quell’evento una promessa di appartenenza assoluta.

L’utopia del Califfato offriva quello che la modernità sembrava aver perso, ovvero identità, destino, e ‘purezza’; per questa ragione, combattere (o servire) nei ranghi del Califfato significava (per queste persone) dare senso alla propria vita, inserendola in una storia sacra e apocalittica.

Una Logica Speculare – La Jihad Bianca

Ogni estremismo genera la propria immagine speculare, e, da questo punto di vista, si osserva che il jihadismo ha prodotto una serie di contro-radicalizzazioni che ne riprendono inconsciamente i codici morali, linguistici e simbolici. In questa dinamica speculare, i nemici ideologici presentano diverse somiglianze reciproche; entrambi invocano una salvezza esclusiva, rifiutano la complessità del reale, e cercano in una forma distorta di assoluto la risposta al disordine del mondo.

Alcuni autori (Larys, 2024), a tale proposito, parlano di ‘jihad bianca’, white jihad, una reazione difensiva alle azioni dei jihadisti islamici; questi ultimi offrono una struttura e una narrazione che può essere replicata e adattata alle circostanze particolari. In questo ambito si inseriscono diversi sotto-fenomeni, come il terrorismo di matrice cristiano-nazionalista, che negli ultimi due decenni ha assunto forme sempre più violente e ideologicamente strutturate.

Anders Behring Breivik, autore della strage di Oslo e Utoya nel 2011, dichiarò di voler difendere l’Europa da una (vera o presunta) invasione islamica; nel suo manifesto, egli alterna riflessioni politiche, richiami alle crociate medievali e teorie del complotto, costruendo una vera e propria teologia della purificazione occidentale. Il suo gesto, seppure anticlericale, riproduce la medesima logica sacrificale del martirio jihadista, la necessità di uccidere per salvare, e di distruggere per rigenerare, in questo caso, la società occidentale.

Otto anni dopo, Brenton Tarrant, autore del massacro di Christchurch (Nuova Zelanda, 2019), avrebbe rievocato lo stesso schema; nel suo manifesto, ‘The Great Replacement’, egli afferma di voler vendicare le vittime europee del terrorismo islamico, assumendo così il ruolo speculare del mujahid occidentale. L’attacco, trasmesso in diretta streaming come un videogioco, riprende la spettacolarità mediatica del jihadismo dell’ISIS, che a sua volta aveva estetizzato la morte attraverso immagini, inni e montaggi cinematografici.

In entrambi i casi, il terrorismo cristiano-nazionalista si costruisce in opposizione e in imitazione del jihadismo; deve essere precisato, inoltre, che le idee di figure come Tarrant sono condannate dalla stragrande maggioranza dell’Occidente. Invece, i principi della jihad sono condivisi da una larga parte del mondo islamico, anche se le condanne pubbliche del terrorismo islamico sono frequenti.

L’Insurgenza in Africa

In Africa, la simmetria è ancora più evidente, e il continente, dilaniato da conflitti religiosi e fragilità statuali, è divenuto un laboratorio della guerra santa reciproca, in cui l’elemento politico e territoriale diventa determinante. Si consideri, in questo senso, il caso delle milizie Anti-Balaka della Repubblica Centrafricana, formatesi nel 2013, che si presentarono come risposta alle violenze dei ribelli musulmani Séléka.

Tuttavia, ben presto esse riprodussero le stesse logiche di sacralizzazione della violenza, con purificazioni rituali, preghiere collettive, uso della croce come talismano, e la credenza nella protezione divina durante il combattimento. Al pari dei jihadisti, anche gli Anti-Balaka trasformarono la fede in uno strumento di potere e la religione in linguaggio di odio da usare contro i nemici designati.

In Uganda, la Lord’s Resistance Army (LRA) di Joseph Kony incarnò una versione cristiana del jihadismo, e il suo fondatore, Kony, autoproclamatosi profeta, sosteneva di combattere per instaurare uno Stato governato dai ‘Dieci Comandamenti’. Le sue milizie rapivano bambini, li indottrinavano e li trasformavano in soldati convinti di combattere per Dio, al pari di quanto accade con Boko Haram in Nigeria; nelle sue prediche, la violenza era giustificata come mezzo di purificazione morale.

Questi esempi mostrano che il modello jihadista non è un’esclusiva islamica, ma è diventato un paradigma globale della violenza religiosa; la convinzione che il male sia esterno, e che la redenzione passi necessariamente attraverso l’eliminazione del nemico.

La Forma del Terrore – Organizzazione, Linguaggio, Estetica

Il successo del jihadismo come modello imitabile non deriva solamente dal suo contenuto ideologico, ma soprattutto dalla forma che esso ha dato alla violenza; sono almeno tre gli elementi che meritano di essere evidenziati, ovvero la struttura reticolare, la comunicazione spettacolare e la glocalizzazione del conflitto.

Al-Qaida prima, e lo Stato Islamico poi, hanno trasformato il terrorismo da movimento gerarchico in rete fluida di micro-cellule; in tale ambito, qualunque individuo, anche isolato, poteva agire ‘in nome del Califfato’, anche in assenza di una reale affiliazione con lo Stato Islamico. Questa decentralizzazione ha reso il jihadismo replicabile, aprendo la strada al fenomeno del leaderless resistance, adottato poi anche da gruppi di estrema destra. Il potenziale terrorista, in altre parole, non ha più bisogno di un capo, ma solo di un mito e di un’ideologia da seguire; l’addestramento può essere effettuato da soli, grazie a manuali che si possono reperire in Rete.

Il jihadismo islamico ha inoltre inaugurato un nuovo regime di visibilità e spettacolarizzazione della morte e atti disumani; le esecuzioni filmate, i video di propaganda, le riviste digitali come Dabiq o Rumiyah non erano solo strumenti di reclutamento, ma atti estetici, il tentativo di costruire e diffondere una cultura delle violenza e della morte. Da questo punto di vista, l’attentato diventa(va) un linguaggio simbolico, una performance destinata al mondo intero; non sorprende, dunque, che anche i suprematisti bianchi abbiano adottato questa estetica, trasmettendo in diretta i loro massacri o firmando i manifesti con sigle e loghi.

Infine, il jihadismo ha introdotto una scala narrativa planetaria, in cui un atto locale diventa parte integrante di una battaglia cosmica; in questo modo, un attentato in una città europea (Londra, Parigi, ecc) diventa parte di una guerra universale tra l’islam e l’Occidente. Allo stesso tempo, la retorica contro gli immigrati diventa una difesa della civiltà occidentale; ciò nonostante, anche in questo caso, le violenze occidentali contro stranieri, in forma istituzionalizzata, sono assenti. L’Occidente rivendica diritti e sovranità, senza azioni violente, mentre i gruppi jihadisti usano la violenza come strumento ordinario; i gruppi violenti suprematisti sono eccezioni condannate in maniera universale, e non vengono percepite come qualcosa di legittimo.

Il Mito della Purezza

Il mito della la purezza, intesa come promessa e condanna, permea le narrazioni dei jihadisti, dei suprematisti, ma anche dei complottisti; in questi casi, si osserva il medesimo anelito, quello di avere un mondo ‘puro’, non ‘contaminato’ dalle idee dell’altro, privo di ambiguità. Essi si muovono mossi da un dolore metafisico, da una ferita dell’identità che la modernità non riesce più a colmare; in questa visione, se il mondo contemporaneo dissolve le certezze, religiose, culturali, etniche, la violenza offre una via di ricomposizione, quella di uccidere per sentirsi nuovamente interi e privi di frammentazione.

Il jihadismo, in questo senso, non è solamente una forma di fanatismo religioso, ma una patologia del desiderio di senso; a coloro che hanno perso il senso della propria esistenza, le narrazioni estremiste offrono la possibilità di ritrovare una totalità che la modernità non può offrire. Si tratta dunque di una struttura che risponde ad un bisogno umano profondo, quello di appartenenza e redenzione; per questa ragione, essa diventa contagiosa, replicandosi in contesti diversi e travalicando i confini teologici e ideologici.

Il salafismo, come noto, promette (in maniera utopistica) di tornare alla ‘purezza originaria’ dell’Islam, e le sue idee sono dunque particolarmente pericolose; una persona può interpretare questo appello in diversi modi, anche violenti. Di fatto, i movimenti terroristici e radicali islamici riprendono queste idee, e le interpretano in maniera funzionale agli obiettivi della loro organizzazione, anche se non si definiscono o non si riconoscono come salafite. E’ proprio questa idea irrealizzabile di purezza che anima i radicalismi e i terrorismi di qualunque tipo; si tratta del desiderio di tornare o di costruire una società che funzioni solamente in base a determinati principi e idee.

Conclusione – Verso una Teoria Relazionale del Terrorismo?

Il fenomeno attualmente noto come terrorismo globale non è tanto la somma di movimenti ideologici separati, quanto piuttosto di un sistema interconnesso di radicalità; è evidente che qualunque estremismo si comporta in modo speculare agli altri, in una sorta di imitazione, ma anche di competizione.

Pertanto, una reale comprensione del terrorismo contemporaneo richede l’adozione di una prospettiva relazionale; il jihadismo non va dunque studiato solamente come un fenomeno religioso, ma anche come un dispositivo simbolico che ha riplasmato l’intero immaginario politico globale. Si tratta della divisione in due campi del mondo (fedeli/infedeli, ecc.), dell’idea che la violenza possa redimere, e che la morte possa dare senso.

In questa prospettiva, sembra corretto affermare che il terrorismo islamico è diventato una grammatica universale della radicalità; anche se non tutti i terroristi sono islamici (ma alcune stime affermano che l’83% dei movimenti terroristici è appunto di matrice islamica), il terrorismo ha adottato il linguaggio e la struttura del jihadismo, basato sulla purezza, sul sacrificio e sulla violenza redentrice e salvifica.

Pertanto, diventa evidente che la lotta al terrorismo, in qualunque forma, è soprattutto culturale e antropologica, prima ancora che militare o politica; si tratta di ricostruire un senso condiviso del limite, e di restituire alla fede (religiosa o laica) la sua dimensione umana e imperfetta, contro ogni tentazione di totalità assolutista e disumanizzante. E’ l’accettazione della complessità, della contraddizione e della fragilità umana che può consentire il superamento di ideologie di morte, il cui unico obiettivo è la conquista o preservazione del potere.

Letture Consigliate

- Larys, M. (2024). “White Jihad” and “White Sharia”: Jihadism as an instrument of intra-extremist outbidding among right-wing extremists. Terrorism and Political Violence, 36(7), 853-870.

- Auger, G. (2020). Far-right ideology also offers a solution to the danger of “white genocide”. Perspectives on Terrorism, 14(3), 87-97.

- Mansouri, F., & Keskin, Z. (Eds.). (2019). Contesting the Theological Foundations of Islamism and Violent Extremism. Cham: Palgrave Macmillan

- Al-Hassani, A. A.-R. M. (2023). The Crisis of Islamic Identity and its Relation to Extremism and Terrorism. Nama Journal of Islamic Sciences and Humanities, (8 & 9), 36-55.

- Kamali, M. H. (2015). Extremism, Terrorism and Islam: Historical and Contemporary Perspectives. ICR Journal, 6(2), 148-165.