- Il Paradosso del Pluralismo Indonesiano

- Le Origini di un Cristianesimo Indigeno

- L’Era di Soeharto – La Lealtà Vigilante

- Dopo Soeharto – Pluralismo Ritrovato e Nuove Tensioni

- Convivenza Asimmetrica – Tra Legge e Costume

- Teologi, Intellettuali e Testimoni

- Chiese e Società Civile – Una Resilienza dal Basso

- Asimmetria e Cittadinanza Morale

- Conclusione – Un Pluralismo Imperfetto

- Letture Consigliate

In Indonesia, la convivenza religiosa è asimmetrica, e deriva dai rapporti di forza tra la maggioranza sunnita e le minoranze religiose, specialmente cristiane; le chiese cristiane, sia cattoliche che protestanti, hanno messo in atto una strategia di evangelizzazione indiretta, mediante una presenza silenziosa ma efficace.

In Indonesia, religious coexistence is asymmetrical, stemming from the power dynamics between the Sunni majority and religious minorities, especially Christians; Christian churches, both Catholic and Protestant, have implemented a strategy of indirect evangelisation through a silent but effective presence.

Il Paradosso del Pluralismo Indonesiano

Essere cristiani in Indonesia significa abitare un paradosso, in una democrazia che celebra ufficialmente la diversità, ma che, al tempo stesso la condiziona; la Pancasila, come noto, riconosce formalmente la pluralità religiosa come fondamento dello Stato. Tale equilibrio, frutto di un compromesso fondativo del 1945, consente ai cristiani di praticare abbastanza liberamente la loro fede; in molte province, tuttavia, la libertà si trasforma in una tolleranza controllata, in nome dell’armonia religiosa. La convivenza è reale ma asimmetrica e i suoi confini sono delimitati dalle concessioni e dalle politiche della maggioranza sunnita; anche se i cristiani sono formalmente cittadini con pieni diritti, il loro esercizio e rispetto non è automatico, ma continuamente negoziato.

La vita quotidiana testimonia questa ambivalenza, in quanto le chiese di Jakarta e di Surabaya accolgono fedeli in celebrazioni vivaci, mentre in alcune zone di Java occidentale o di Sumatra settentrionale i culti si svolgono in case private, con finestre chiuse per prudenza. Si tratta di una normalità fragile, segnata da un formale rispetto reciproco, da silenzi cauti ma anche dal sospetto, dove la libertà di culto è tanto legale quanto situazionale.

Le Origini di un Cristianesimo Indigeno

Per comprendere la posizione attuale dei cristiani occorre considerare l’eredità coloniale, in quanto il cristianesimo arrivò nell’arcipelago con la spinta delle potenze europee, dei portoghesi nel XVI secolo, e successivamente degli olandesi con la Compagnia delle Indie Orientali. In realtà, alcune comunità cristiane erano probabilmente presenti a partire dal VI-VII secolo, ma si tratta di ipotesi, che, nel migliore scenario configurano comunità ridotte e marginali rispetto ai regni buddisti già presenti nell’arcipelago indonesiano. La vera e propria espansione e radicamento è dovuto all’impresa coloniale; questa matrice occidentale generò una diffidenza che sopravvive ancora oggi. Dopo l’indipendenza, il cristianesimo doveva dimostrare di poter essere anche profondamente indonesiano/nazionale, analogamente a quanto accade in altri Paesi islamici e/o a maggioranza islamica.

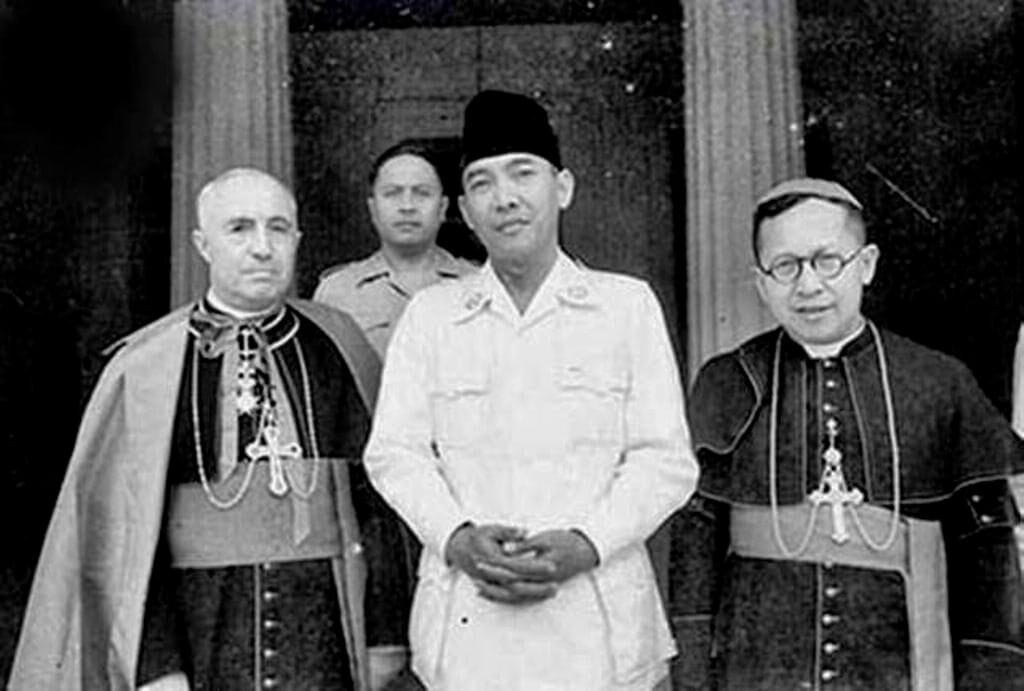

Si è trattato di un compito complesso, ma non impossibile, e, in effetti, il primo grande artefice di questa indonesianizzazione fu Albertus Soegijapranata S.J., vescovo di Semarang e primo prelato autoctono, attualmente beato per la Chiesa cattolica. Il suo motto, ‘100% cattolico, 100% indonesiano‘, divenne un manifesto identitario e una sorta di road map per i fedeli cristiani che abitavano in Indonesia; Soegijapranata incarnava una visione in cui la fede non era un’eredità coloniale, ma una vocazione nazional. In altre parole, essere cristiani significava contribuire attivamente alla costruzione della nuova Repubblica; la sua azione, radicata nell’idea di solidarietà, educazione e dialogo, permise al cattolicesimo di liberarsi dall’immagine di enclave straniera per divenire una forza morale autoctona e legittima.

Parallelamente, le Chiese protestanti e riformate percorsero un cammino simile, e le grandi denominazioni storiche, come la Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) o la Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), adottarono lingue locali, canti tradizionali e modelli di leadership comunitaria.

La Bibbia stessa fu tradotta in decine di idiomi vernacolari, permettendo ai cristiani di ‘parlare a Dio nella lingua dei propri antenati; pertanto, il cristianesimo divenne parte integrante della cultura indonesiana, anche se in una posizione di minoranza.

Attualmente, il legame con il passato coloniale è praticamente scomparso, oppure diventato invisibile, e sopravvive in forma marginale; il cristianesimo, pertanto, è indonesiano nel senso pieno del termine, e i cristiani sono generalmente considerati parte integrante dell’Indonesia.

L’Era di Soeharto – La Lealtà Vigilante

Durante il lungo regime autoritario di Soeharto (1966–1998), la convivenza interreligiosa fu garantita dall’alto, ma in modo coercitivo e autoritario; la Pancasila venne elevata (1985) ad unica ideologia di Stato (asas tunggal) e divenne obbligatoria per ogni organizzazione di massa. Le Chiese, pur riconoscendo il valore pluralista della dottrina, si trovarono di fronte a un dilemma; collaborare con il potere significava sopravvivere, ma anche tacere di fronte alle ingiustizie.

La gerarchia cattolica optò per una strategia di ‘leale collaborazione critica’, rappresentata da figure come il cardinale Justinus Darmojuwono, riservato ma influente, che preferì un dialogo prudente con le autorità, mentre il gesuita Frans Magnis-Suseno, filosofo e docente all’Università Driyarkara, divenne una delle coscienze morali del Paese.

Magnis-Suseno difese pubblicamente la Pancasila come barriera contro il fanatismo, ma ne denunciò l’uso politico da parte del regime; nei suoi scritti, che intrecciano teologia, etica e filosofia politica, la religione è vista come sorgente di coscienza civica, non di potere. In un periodo in cui la parola ‘diritti’ era sospetta, le scuole e le università cattoliche formarono generazioni di cittadini capaci di pensiero critico, una forma di resistenza silenziosa ma efficace.

Dopo Soeharto – Pluralismo Ritrovato e Nuove Tensioni

Con la caduta del regime nel 1998, la stagione della Reformasi restituì libertà di espressione e moltiplicò i canali di partecipazione religiosa; tuttavia, la liberalizzazione ebbe un effetto collaterale, il risveglio dei localismi e delle identità confessionali, non più controllate dal regime. Nelle Molucche e in Sulawesi centrale, la transizione democratica si tradusse in conflitti sanguinosi tra musulmani e cristiani, alimentati da rivalità etniche e lotte per il controllo politico delle risorse.

Fu proprio in questo periodo che emersero figure ecclesiali di grande statura morale, come il vescovo Petrus Canisius Mandagi, allora a capo della diocesi di Ambon, che scelse la via della riconciliazione; fu lui a creare tavoli di dialogo, ad ospitare rifugiati di entrambe le religioni e a promuovere il perdono reciproco come unica via d’uscita dal ciclo di violenza.

Il suo ministero dimostrò che la leadership cristiana, anche se priva di potere politico, poteva esercitare un’influenza decisiva sulla pace sociale; parallelamente, pastori protestanti come Mathelda N. Hura organizzarono reti di donne per la mediazione nei villaggi. Si tratta di un esperimento di ‘teologia femminile della pace’, fondato su pratiche quotidiane piuttosto che su teorie astratte.

Le Chiese compresero allora che il pluralismo non è una garanzia, ma un compito da ricostruire ogni giorno; la Pancasila, depurata dall’imposizione autoritaria, tornò ad essere una promessa di convivenza, non una dottrina di regime.

Convivenza Asimmetrica – Tra Legge e Costume

Nonostante i progressi politici, la convivenza rimane segnata da asimmetrie profonde ed evidenti, e, anche se la Costituzione garantisca una formale e limitata libertà di culto, il suo rispetto è affidato alle autorità locali, spesso sensibili alle pressioni dei gruppi islamici conservatori. In alcune province, soprattutto a Java Occidentale e Aceh, ottenere un permesso per costruire una chiesa è un percorso ad ostacoli. Il caso della GKI Yasmin Church di Bogor, rimasta chiusa per anni nonostante una sentenza favorevole della Corte Suprema, è diventato il simbolo di questa precarietà istituzionale.

Molte comunità cristiane scelgono la discrezione come forma di autodifesa, come dimostrano le liturgie domestiche, oppure scuole parrocchiali che operano sotto altre sigle, o ancora opere sociali condotte in silenzio. Si tratta di segnali di una fede che non rinuncia alla propria identità ma la vive in modo relazionale, e non apertamente conflittuale con la maggioranza sunnita.

Teologi, Intellettuali e Testimoni

Nel corso dei decenni, il cristianesimo indonesiano ha generato una ricca tradizione di pensiero pubblico, e, oltre a Soegijapranata e Magnis-Suseno, spiccano figure come il cardinale Julius Darmaatmadja S.J., arcivescovo di Jakarta fino al 2010, noto per la sua sobrietà intellettuale e la sua insistenza sulla ‘teologia della cittadinanza’. Secondo Darmaatmadja, il credente non deve cercare il privilegio confessionale ma la responsabilità civica; la fede deve diventare servizio alla nazione, non una rivendicazione identitariae fonte di privilegi.

In un intervento del 2005 parlà della Pancasila come di una ‘grazia provvidenziale’ perché impedisce l’assolutizzazione di qualunque religione nel campo politico.

Nel mondo protestante, teologi come Th. Sumartana elaborarono una teologia del dialogo, secondo cui la diversità religiosa non è un ostacolo alla fede ma la sua condizione; Sumartana, influenzato dalla teologia asiatica della liberazione, sosteneva che Dio si rivela ‘nell’incontro con l’altro’. Si tratta di una visione, del resto, che ancora oggi orienta le pratiche interreligiose nelle università teologiche di Yogyakarta e Kupang.

Sul versante laico, il giornalista Andreas Harsono, di fede cristiana, ha dedicato decenni a documentare violazioni della libertà religiosa e discriminazioni contro minoranze di ogni genere; il suo lavoro, che lo ha spesso esposto a rischi personali, testimonia che la coscienza cristiana può assumere forme civiche e non confessionali.

Chiese e Società Civile – Una Resilienza dal Basso

Se la politica fallisce nel garantire l’uguaglianza, la società civile cristiana cerca di colmare il vuoto con una rete capillare di istituzioni educative e assistenziali; le università Atma Jaya, Sanata Dharma e Parahyangan formano élite intellettuali che contribuiscono alla vita pubblica del Paese, senza isolarsi in enclave confessionali. Nelle periferie urbane, scuole e ospedali cattolici (e protestanti) servono indifferentemente cristiani e musulmani, diventando spazi concreti di convivenza; è una forma di evangelizzazione silenziosa, non proselitistica, che fa leva sull’etica del servizio piuttosto che sulla predicazione diretta e dottrinale.

In questo senso, il cristianesimo indonesiano non si configura tanto come una religione di opposizione all’Islam o all’élite politica sunnita, ma piuttosto di esenza incarnata; la fede si misura nella capacità di contribuire alla pace sociale, e non nel reclamare riconoscimenti simbolici. Tale ethos ha radici profonde nella tradizione gesuitica, ma si ritrova anche nel mondo protestante riformato, dove il lavoro, l’educazione e la solidarietà sono considerati forme di liturgia quotidiana, specialmente nel calvinismo olandese.

Asimmetria e Cittadinanza Morale

La convivenza asimmetrica non si riduce ad un problema giuridico, ma rappresenta una condizione esistenziale; significa vivere con l’idea che la propria fede sia legittima, e che la propria cittadinanza sia piena, ma non simmetrica. Molti cristiani sperimentano il dilemma di una doppia appartenenza, alla comunità religiosa e alla nazione, due cerchi che si sovrappongono solo parzialmente; tuttavia, è proprio in questo spazio di intersezione che nasce una delle più alte espressioni della spiritualità indonesiana, la fede come contributo alla convivenza, non come distinzione.

Non mancano, ovviamente, le tensioni, alimentate dalle retoriche islamiste, che, sebbene minoritarie, alimentano ciclicamente paure di marginalizzazione; la risposta cristiana, nondimeno, è stata quasi sempre improntata al dialogo e alla pazienza, un atteggiamento necessario per non perdere il riconoscimento pubblico e sociale.

Tra i giovani cristiani indonesiani, nati dopo la Reformasi, emerge una coscienza più sicura di sé ma anche più pragmatica; essi non chiedono privilegi, ma normalità, e la possibilità di esistere nello spazio pubblico senza doversi giustificare e provare la loro lealtà alla nazione indonesiana. Molti di loro lavorano in organizzazioni non governative, start-up sociali e movimenti ambientali, collaborando con coetanei musulmani e induisti. Si tratta di una nuova forma di testimonianza, post-confessionale, che prosegue il lavoro dei pionieri del dialogo ma con linguaggi contemporanei.

Le Chiese cercano dunque di accompagnare questa trasformazione, e i seminari teologici non formano solo pastori o sacerdoti, ma soprattutto cittadini, uomini e donne capaci di pensare il Vangelo dentro la storia e le tradizioni della nazione.

Conclusione – Un Pluralismo Imperfetto

Essere cristiani in Indonesia non significa necessariamente vivere ai margini, ma vivere in un dialogo permanente; la convivenza asimmetrica non è una sconfitta, ma una condizione che obbliga alla creatività morale. Il cristianesimo indonesiano non cerca il potere, ma la persistenza, in un ambiente in cui la politica appare appannaggio esclusivo della maggioranza sunnita (Ahok docet).

La strategia delle chiese, sia protestanti che cattoliche, è dunque improntata al dialogo e ad una evangelizzazione indiretta, sottile, che richiede pazienza e cautela; la legge sulla blasfemia è sempre pronta ad essere usata per difendere la ‘sensibilità islamica’, un concetto associato a quello della nazione indonesiana.

Il pluralismo indonesiano, seppure imperfetto, rappresenta comunque un esempio sostenibile, e l’Indonesia, da questo punto di vista, presenta una situazione migliore, in termini di libertà religiosa, di quella che si rinviene in altri Paesi islamici o a maggioranza islamica. Ciò nonostante, la piena attuazione della Pancasila è costantemente posta in pericolo da una interpretazione confessionale, o dalle rivendicazoni di gruppi che chiedono di sostituire la sharia alla Pancasila.

Letture Consigliate

- Pedersen, L. (2016). Religious pluralism in Indonesia. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 17(5), 387-398.

- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The myth of pluralism. Contemporary Southeast Asia, 42(1), 58-84.

- Ramstedt, M. (2019). Prospects of pluralism in Indonesia gauged from a legal anthropological perspective. Asian Journal of Social Science, 47(3), 309-339.

[…] del Potere in Indonesia Missionari nell’Indonesia del 2025 – Strategia e Sfide Convivenza Asimmetrica e Cittadinanza in Indonesia La Chiesa Anglicana – Dalle Indie Orientali Olandesi all’Indonesia Yasser Abu Shabab […]

[…] La predicazione esplicita di Anderson comporta delle conseguenze precise, e, dal punto di vista individuale, un musulmano americano esposto a questo messaggio potrebbe sentirsi marginalizzato, se non il destinatario di un’imposizione morale implicita. La necessità di credere in Cristo o di affrontarne le conseguenze, una retorica che i musulmani applicano sistematicamente, a parti invertite, nei Paesi in cui essi sono maggioranza, … […]