- Introduzione – L'Isola di Saba

- Le Origini del Dominio – Dal Mare alla Piantagione

- La Transizione Mancata – Dal Colonialismo alla Tutela

- Il Piccolo Laboratorio di Saba

- La Logica della Governance Coloniale

- Una Sovranità Geografica Ma Non Politica

- Il Paradosso dell’Appartenenza

- Colonialismo e Modernità – La Continuità delle Gerarchie

- Conclusione – L’Impero dopo l’Impero

- Letture Consigliate

L’isola di Saba, nel mare dei Caraibi, rappresenta il prolungamento del progetto coloniale nell’era contemporanea; l’isola è infatti parte integrante dei Paesi Bassi, come ente pubblico speciale, e governato da un governatore e da un Consiglio Insulare. Pertanto, Saba rappresenta un caso moderno di possesso coloniale, non mediante la forza della armi, ma attraverso strumenti amministrativi.

The island of Saba in the Caribbean Sea represents the continuation of the colonial project into the contemporary era; The island is indeed an integral part of the Netherlands, as a special public entity, and is governed by a governor and an Island Council. Therefore, Saba represents a modern case of colonial possession, not through the force of arms, but through administrative means.

Introduzione – L’Isola di Saba

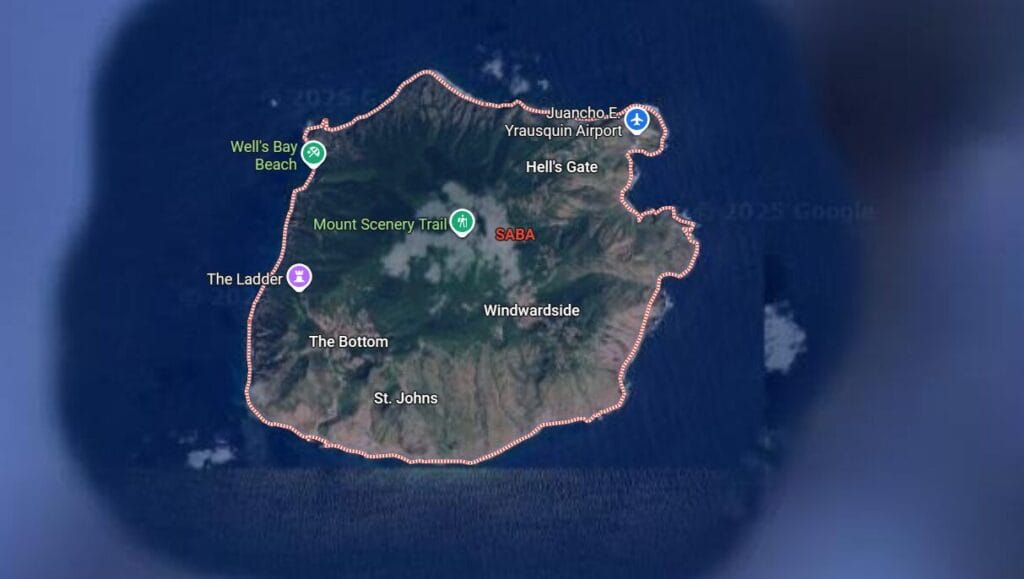

Nel cuore del Mar dei Caraibi, dove l’azzurro dell’oceano s’infrange contro scogliere basaltiche e montagne di origine vulcanica, si erge un’isola piccola e apparentemente marginale, Saba, che misura 13 chilometri quadrati di roccia, verde e vento. Guardandola da lontano, la sua forma conica evoca più un vulcano dormiente che un territorio abitato; eppure, su questo lembo di terra disperso tra le Antille, si cela una delle storie più emblematiche del colonialismo, che ancora sopravvive nonostant l’era coloniale sia ormai terminata. Saba, in effetti, testimonia una storia in cui il potere imperiale non è più esercitato con la forza delle armi, ma con quella, più discreta e pervasiva dell’amministrazione.

Attualmente, Saba è un ente pubblico speciale dei Paesi Bassi, una sorta di ‘comune caraibico’ all’interno di uno Stato europeo; tale definizione, tuttavia, cela una realtà differente, quella della dominazione olandese, che, seppure mutata negli strumenti e nel linguaggio, ha preservato la sua sostanza. Si tratta del controllo delle periferie, della gestione delle differenze e della conservazione di un ordine gerarchico mondiale fondato sull’asimmetria; pertanto, analizzare Saba significa percorrere la memoria di un impero che non ha mai cessato di esistere, ma che ha cambiato le sue forme, nonostante la promessa di un’indipendenza mai realmente compiuta.

Sebbene si tratti di un’isola decisamente piccola, la sua rilevanza deriva dalla sua posizione strategica, che dall’epoca coloniale ha permesso ai Paesi Bassi di controllare una rotta fondamentale per il commercio globale.

Le Origini del Dominio – Dal Mare alla Piantagione

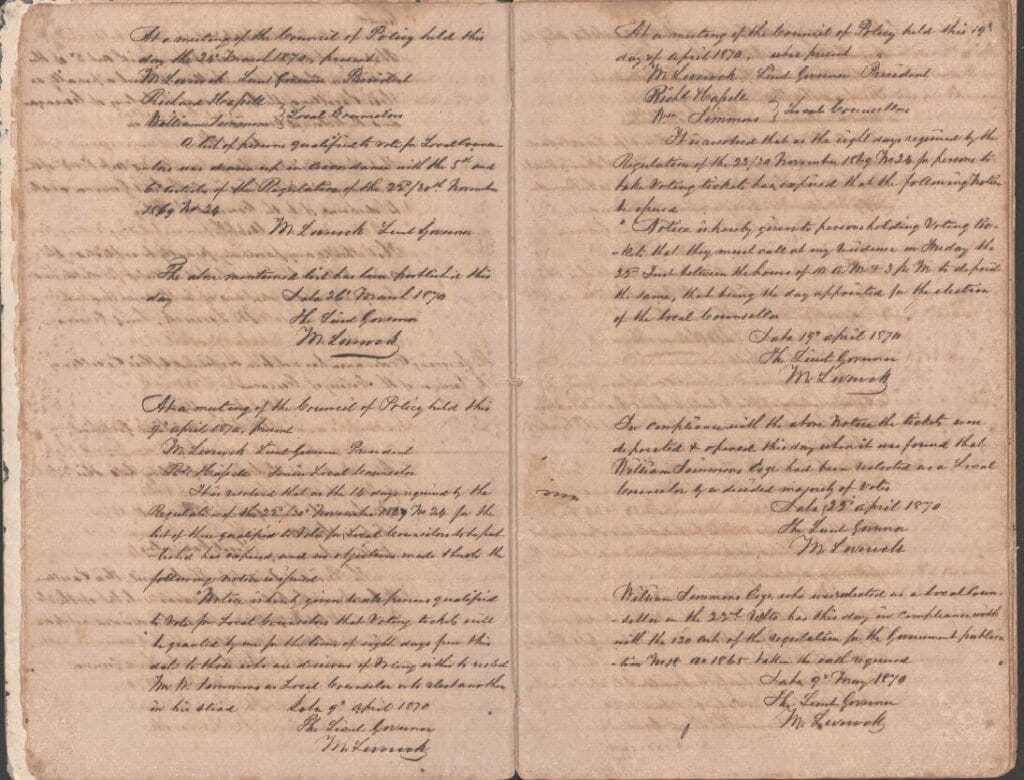

La storia coloniale delle Antille Olandesi affonda le sue radici nel XVII secolo, quando la Compagnia Olandese delle Indie Occidentali (West-Indische Compagnie) trasformò il Mar dei Caraibi in un laboratorio del capitalismo mercantile europeo. In quell’epoca il mare era un grande e vitale spazio per gli scambi commerciali.

Insieme a Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, e Sint Maarten, Saba formava una rete di avamposti commerciali e militari, destinati a sostenere l’espansione economica dei Paesi Bassi nel Nuovo Mondo; è in centri come questo che si sperimentarono forme innovative per l’economia coloniale.

Saba, grazie alla sua conformazione aspra e montuosa, non consentì mai lo sviluppo di piantagioni estese come le isole vicine, ma tale profilo non la rese immune alla logica del dominio; l’isola si trasformò dunque in un rifugio per piccoli coloni europei, contrabbandieri e pescatori, diventando nel corso del tempo un microcosmo di isolamento e sottomissione. Le sue comunità, costrette a sopravvivere su un terreno povero e scosceso, dipendevano interamente dai commerci regolati da Sint Eustatius e Curaçao. La geografia, in questo caso, segnò il destino della piccola isola, che divenne l’icona geografica della subordinazione.

La particolarità di Saba, così come delle altre isole, si riflette anche nella lingua usata dalle autorità coloniali, che non fu, a differenza di quanto accadeva per le Indie Orientali Olandesi, l’olandese, ma l’inglese creolo, una sorta di lingua franca che veniva compresa dalle elite.

Per questa ragione, i diari del Consiglio di Polizia (Raad van Politie) sono stati scritti in tale lingua, e risultano più accessibili rispetto ai rapporti coloniali e agli altri documenti coloniali che si riferiscono ai territori dell’impero olandese.

La Transizione Mancata – Dal Colonialismo alla Tutela

Il crollo dell’ordine coloniale europeo, dopo la Seconda guerra mondiale, non bastò a dissolvere le sue strutture profonde; mentre in Asia e in Africa nascevano Stati indipendenti (come l’Indonesia, nel 1949), le potenze europee riuscivano a preservare le proprie presenze ultramarine con una raffinata strategia giuridica.

Nel 1954, i Paesi Bassi adottarono lo Statuto del Regno dei Paesi Bassi, che definiva un nuovo assetto formalmente paritario tra Olanda, Suriname e Antille Olandesi; teoricamente, le isole ottennero autonomia interna. Di fatto, tuttavia, esse continuarono a dipendere dal governo de L’Aia per qualunque decisione strategica, come avveniva nel corso dell’era coloniale. La sovranità reale rimase dunque saldamente detenuta dai Paesi Bassi, che la ridefinirono come funzione amministrativa del centro.

Questo sistema di ‘autonomia controllata’ riuscì a stabilizzare politicamente i territori, ma non permise mai all’Isola un’autentica emancipazione dal giogo coloniale; le isole divennero dunque appendici istituzionali dell’Europa, governate secondo modelli burocratici importati, e scollegate dalle proprie dinamiche sociali e culturali. La formale uguaglianza giuridica non rimosse la disuguaglianza reale, e la cittadinanza olandese si configurava come una promessa sospesa, un diritto concesso, non conquistato, secondo un modello ancora coloniale di sottomissione alla madrepatria.

Il Piccolo Laboratorio di Saba

Nell’immaginario olandese, Saba rappresenta un esempio positivo di colonialismo benigno, in quanto è l’isola a non reclamare l’indipendenza; si nota, in tale ambito, l’assenza di conflitti etnici o rivolte, oltre che di un’amministrazione efficiente e ordinata.

Questa calma apparente cela tuttavia una verità più complessa, e, con la dissoluzione delle Antille Olandesi nel 2010, Saba (insieme a Bonaire e Sint Eustatius), scelse di diventare un ente pubblico speciale dei Paesi Bassi. La decisione fu motivata, principalmente, dal desiderio di stabilità economica e sociale, in quanto la popolazione, piccola e vulnerabile, temeva di non poter sopravvivere senza il sostegno formale dei Paesi Bassi.

Si trattò di una scelta che tuttavia sancì il ritorno a una forma moderna, ma reale, di colonialismo diretto; attualmente, l’isola è amministrata come un comune olandese d’oltremare; le leggi fiscali, sanitarie e scolastiche sono stabilite a L’Aia, mentre la moneta ufficiale è il dollaro statunitense, adottato per volontà olandese, e i fondi pubblici provengono quasi interamente da sussidi europei. La rappresentanza politica è minima, e ogni decisione significativa passa per il ministero olandese dell’Interno e delle Relazioni del Regno.

Saba si trova dunque in una condizione di dipendenza amministrativa camuffata da partecipazione, ed i suoi abitanti, pur godendo di un tenore di vita superiore a quello di molte isole vicine, restano spettatori di un destino deciso altrove. La modernità, in tale contesto, non è il frutto di una scelta collettiva, ma il dono condizionato di una metropoli lontana.

La Logica della Governance Coloniale

L’attuale relazione tra Saba e i Paesi Bassi può essere interpretata come un caso di governance coloniale, ovvero di controllo indiretto esercitato attraverso dispositivi istituzionali e normativi; l’amministrazione olandese non domina più mediante la forza, ma attraverso la gestione tecnica del consenso. In questo senso, elementi, come il benessere economico, l’assistenza sanitaria e l’accesso al welfare diventano strumenti di legittimazione del potere metropolitano.

L’idea di fondo è che la modernità si possa esportare come una tecnologia, non come una scelta, e, in tale contesto, la buona governance olandese si presenta come un dono civilizzatore, perpetuando la logica della missione civilizzatrice che ha storicamente animato il colonialismo classico. Si tratta, del resto, di un dominio senza oppressione visibile, ma non meno incisivo; un dominio che passa attraverso la dipendenza economica, la cultura amministrativa e l’interiorizzazione di un modello di normalità europeo.

Per comprendere la profondità di questo processo, è sufficiente osservare la quotidianità dei sabani, con la scuola che segue programmi olandesi, la giustizia che si pronuncia in neerlandese, i funzionari pubblici che provengono dall’Europa, e la burocrazia che segue e replica i modelli dell’Aia. La lingua ufficiale è l’olandese, ma di fatto l’inglese rimane quella più diffusa. La vita quotidiana dell’isola è una traduzione costante, un adattamento perpetuo tra due mondi che non coincidono; il risultato è un’ibridità forzata, in cuil’identità locale sopravvive solo nei gesti, nei riti e nelle memorie familiari, ma è esclusa dal linguaggio ufficiale del potere.

Una Sovranità Geografica Ma Non Politica

Da un punto di vista geopolitico, le Antille Olandesi, comprese Saba e le isole minori, rappresentano presenze strategiche nel Mar dei Caraibi; la loro appartenenza ai Paesi Bassi estende l’area di giurisdizione olandese e, di riflesso, quella dell’Unione Europea. Attraverso di esse, l’Olanda conserva un ruolo nello scacchiere regionale, dominato dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalle grandi potenze latinoamericane.

L’interesse olandese per queste piccole isole non è dunque solamente affettivo o storico, ma anche geopolitico; ciascuna isola, effettivamente, contribuisce a delineare una vasta zona economica esclusiva (ZEE), che conferisce ai Paesi Bassi diritti su risorse marine e rotte strategiche. La permanenza di questi territori nel sistema del Regno è una garanzia di visibilità globale, una forma di proiezione imperiale moderna, giustificata dalla solidarietà amministrativa.

In questo contesto, Saba, seppure priva di risorse naturali rilevanti, assume il valore di pietra angolare simbolica, e rappresenta la continuità imperiale olandese, il punto geografico in cui l’Europa estende i propri confini nel cuore del Nuovo Mondo. Tale centralità, tuttavia, rimane simbolica per i suoi abitanti, e di fatto, l’isola resta ai margini di tutto, sospesa tra un’identità caraibica che non le appartiene più e una cittadinanza europea che non la riconosce pienamente.

Il governo dell’isola, garantito da un governatore nomimato dai Paesi Bassi e da un Consiglio Esecutivo, eletto dal Consiglio Insulare, con l’obiettivo di mantenere stabile e sistemico il legame di dipendenza con quella che di fatto può essere chiamata madrepatria. L’isola è in effetti governata mediante le leggi dei Paesi Bassi, mentre le istanze locali sono decise dal governatore, che attualmente è Jonathan Johnson, mediante ordinanze che diventano immediatamente esecutive.

Il Paradosso dell’Appartenenza

Una delle contraddizioni più profonde della condizione post-coloniale di Saba riguarda la nozione di appartenenza; gli abitanti dell’isola sono cittadini olandesi con pieni diritti, e posseggono passaporti europei, diritti civili, accesso a fondi e programmi sociali. Tuttavia, la loro esperienza di cittadinanza è segnata da una disuguaglianza territoriale e simbolica, in quanto essi partecipano di uno Stato che non li include pienamente, e appartengono a una cultura politica che si svolge a migliaia di chilometri di distanza.

La cittadinanza diventa, in questo caso, uno strumento del dominio, ed è la forma con cui l’Europa trasforma la subordinazione e la istituzionalizza; l’isola, che vive grazie ai sussidi olandesi, è portata a concepire la propria dipendenza come una condizione naturale, come un privilegio. Ancora una volta viene perpetuato uno dei principali meccanismi psicologici del colonialismo, l’internalizzazione del paternalismo, la convinzione che l’autonomia sia pericolosa e che la tutela sia una forma di protezione benevola e necessaria.

Per questa ragione, a Saba l’idea stessa di indipendenza non suscita entusiasmo, ma inquietudine, e molti abitanti temono che un’autonomia reale porterebbe instabilità, povertà, ed isolamento; per questa ragione, l’autonomia non viene mai richiesta, perpetuando e legittimando il controllo coloniale olandese.

Colonialismo e Modernità – La Continuità delle Gerarchie

Il caso di Saba mostra come il colonialismo non sia semplicemente un periodo storico in gran parte concluso, ma una struttura di lungo periodo che attraversa le epoche storiche, mutando linguaggio e strumenti di dominio. La logica che lo sostiene, in effetti, quella della gerarchia spaziale e della dipendenza economica, rimane intatta, anche quando viene presentata come cooperazione, integrazione o tutela.

Il mondo post-coloniale europeo è popolato da questi territori di confine, dove la sovranità è frazionata e la libertà coincide con l’obbedienza; i Paesi Bassi, del resto, non sono i soli ad attuare questa politica, condivisa con la Francia, che mantiene i suoi départements d’outre-mer. Si osservano, ancora, il Regno Unito i suoi overseas territories, e la Spagna, con le Canarie e le enclaves nordafricane. Anche se secondo modalità differenti, si tratta di esempi di potenze coloniali che perpetuano la presenza europea oltre l’Atlantico, giustificandola come responsabilità storica o solidarietà economica.

L’Europa, fondata sull’uguaglianza dei popoli, si rivela dunque più ambigua di quanto appaia a prima vista, e gli ex imperi, sebbene crollati, permangono (in forma minima) alle periferie del mondo; l’esempio di Saba, che ha mantenuto una struttura coloniale, testimonia questa strategia. Spostare il problema in centri che rimangono invisibili per i media e per le opinioni pubbliche, ma preservare il principio coloniale, declinandolo in maniera limitata.

Conclusione – L’Impero dopo l’Impero

Saba e le ex Antille Olandesi ricordano che la fine dei colonialismi non coincide con la fine della colonialità; le potenze europee hanno trasformato il dominio in amministrazione, la disuguaglianza in tutela, la distanza in legame, ma la sostanza del rapporto, la dipendenza strutturale, rimane intatta.

L’isola di Saba, con la sua apparente tranquillità, rappresenta l’immagine più sofisticata della concezione imperiale contemporanea; un impero senza imperatori, fondato sul linguaggio del benessere e della cittadinanza. Tuttavia, l’apparente normalità è animata dalla medesima logica dei secoli del dominio diretto; si tratta dell’idea che il centro abbia il diritto di governare la periferia, e che la modernità appartenga a chi detiene il potere.

In questo senso, Saba non è soltanto un’isola, ma rappresenta una metafora del mondo post-coloniale, in cui l’Europa non ha rinunciato al dominio, ma l’ha reso invisibile grazie ad una strategia raffinata; il caso di Saba, pertanto, dimostra che l’emancipazione non deriva da un atto politico da ma un processo interiore, che porta al riconoscimento del diritto di definire sé stessi come soggetti autonomi.

Letture Consigliate

- Van Marrewijk, D., & Aldershoff, F. (2020). Saba, de onbedorven koningin van de Antillen. Tijdschrift voor Historische Geografie, 5(3), 185-196.

- Veenendaal, W. P. (2015). The Dutch Caribbean municipalities in comparative perspective. Island Studies Journal, 10(1), 15-30.

- Morrissey, M. (1986). Schooling in Sint Maarten and Saba: English replacing Dutch as language of instruction. Caribbean Journal of Education, 13(3), 220-224.