- La Pace in Medio Oriente

- L'Eredità del Mandato – La Genesi Coloniale di un Conflitto

- Hamas, Israele e il Paradosso della Simmetria Asimmetrica

- Lezioni dal Passato Coloniale – I Precedenti della 'Pace Imperfetta'

- Tra Passato e Presente – il Rischio di una Pace Amministrata

- Il Tempo della Pace – tra Realpolitik e Riconciliazione

- Conclusione

- Letture Consigliate

La recente tregua del 9 Ottobre 2025, accordata tra Hamas e Israele, e che deve ancora essere implementata, ha forse posto fine a 2 anni di guerra senza tregua; la pace, tuttavia, richiede processi più lunghi, allo scopo di portare riconciliazione in una regione in cui la parola pace è diventata un ossimoro.

The recent truce of October 9, 2025, agreed between Hamas and Israel, which has yet to be implemented, may have put an end to 2 years of relentless war; Peace, however, requires longer processes in order to bring reconciliation to a region where the word peace has become an oxymoron.

La Pace in Medio Oriente

La parola ‘pace’ nel contesto israelo-palestinese (e medio-orientale in generale) è una sorta di reliquia semantica,che ha perso il suo significato, dopo anni di conflitti, negoziati, accordi e tregue che si sono rivelate illusorie. Il recente annuncio di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hamas, con la prospettiva di un graduale rilascio di ostaggi e prigionieri e l’apertura di corridoi umanitari a Gaza, riaccende una speranza prudente ma inevitabilmente fragile. La realtà geopolitica che circonda l’accordo è densamente stratificata, e comprenderla richiede di uscire dalla cronaca per guardare alle genealogie più profonde, quelle che risalgono al secolo coloniale, alla logica dei mandati, dei protettorati, e delle partizioni che segnarono la nascita stessa del problema palestinese.

Il recente accordo, che deve ancora essere ratificato, porrebbe fine a due anni di guerra senza tregua, che ha stremato entrambe le fazioni, e che ha determinato perdite civili e militari in entrambi i fronti; si tratta di un trattato fragili, alla pari di quelli che sono stati siglati in passato. Sebbene non si possano rivenire situazioni simili, esistono dei precedenti che si possono menzionare, per avere un parallelo storico; il passato coloniale, in effetti, offre dei precedenti.

L’Eredità del Mandato – La Genesi Coloniale di un Conflitto

Il conflitto israelo-palestinese ha una genesi precisa, e non si tratta di una semplice contesa di territori, ma del prodotto di un esperimento politico tipicamente novecentesco, la gestione coloniale di un territorio attraverso promesse contraddittorie, linee tracciate da potenze esterne e un’amministrazione che alternava paternalismo e cinismo. Durante il Mandato britannico (1920–1948), Londra fu contemporaneamente garante della ‘casa nazionale ebraica’ promessa dalla Dichiarazione Balfour, e, allo stesso tempo, amministratrice di una popolazione araba cui si prometteva autodeterminazione. Quell’ambiguità, derivante dai rapporti di forza coloniali, presupponeva la possibilità di governare due realtà incompatibili, quella ebraica e quella araba, e gettò le basi di un dualismo irriducibile; già il Rapporto Peel del 1937, in effetti, aveva sottolineato che le due fazioni erano incompatibili, e che non potevano coesistere in uno stesso Stato.

Per questo motivo, il progetto originale di una (tri)partizione della Palestina Britannica era stato abbandonato, ma esso riaffiorò dieci anni dopo, modificato, e divenne la base dell’attuale divisione in questa regione. La leadership araba rifiutò quanto stabilito dalle Nazioni Unite con la Risoluzione 181 e lo Stato arabo (Palestina) non venne mai creato, al contrario di Israele; di conseguenza, il conflitto in corso deriva direttamente da questa origine coloniale.

Pertanto, è difficile definire con precisione confini e aree di influenza, elementi che sono determinati dai rapporti di forza tra le due parti; da una parte, uno Stato riconosciuto ed esistente da otto decenni, dall’altra dei Territori che sono amministrati da due fazioni palestinesi differenti. L’attuale accordo di Pace potrebbe modificare questa struttura, ma la nuova architettura del Medio Oriente, specialmente dopo l’attacco all’Iran, è ancora incerto.

Hamas, Israele e il Paradosso della Simmetria Asimmetrica

Nel discorso mediatico e diplomatico, Israele e Hamas sono presentati come poli opposti di un conflitto, che oppone, da una parte lo Stato, dall’altra il gruppo armato; si tratta di un’approssimazione che nasconde una realtà più complessa. Hamas, in effetti, non è solamente un’organizzazione militare e terroristica, ma rappresenta anche un’istituzione politica e sociale, un sistema di welfare parallelo, un’identità di resistenza (vera o presunta) che trae la propria legittimità da decenni di aspirazioni alla statualità che sono state sistematicamente frustrate. Israele, invece, è uno Stato pienamente moderno, tecnologicamente avanzato e integrato nell’economia globale, ma ancora condizionato da una percezione esistenziale di vulnerabilità, quella di un popolo che ha conosciuto l’annientamento e teme costantemente tale minaccia.

La sua posizione geografica, del resto, conferma che tale percezione è giustificata, e i continui attacchi da fronti differenti (Yemen, Libano e Iran) consigliano un atteggiamento quantomeno prudente in termini di sicurezza. La pace, dunque, non è ostacolata solamente da divergenze territoriali, ma da narrazioni storiche inconciliabili; quello che appare evidente, è che la Commissione Peel aveva dato un veretto corretto. L’attuale territorio conteso non può essere condiviso, e ogni accordo appare decisamente fragile e temporaneo; si spera che l’atteggiamento pragmatico prevalga su quello ideologico, specialmente da parte araba/palesinese, che ha ripetutamente dimostrato di non avere la capacità di governare uno Stato e di garantire i bisogni essenziali ai suoi cittadini.

Lezioni dal Passato Coloniale – I Precedenti della ‘Pace Imperfetta‘

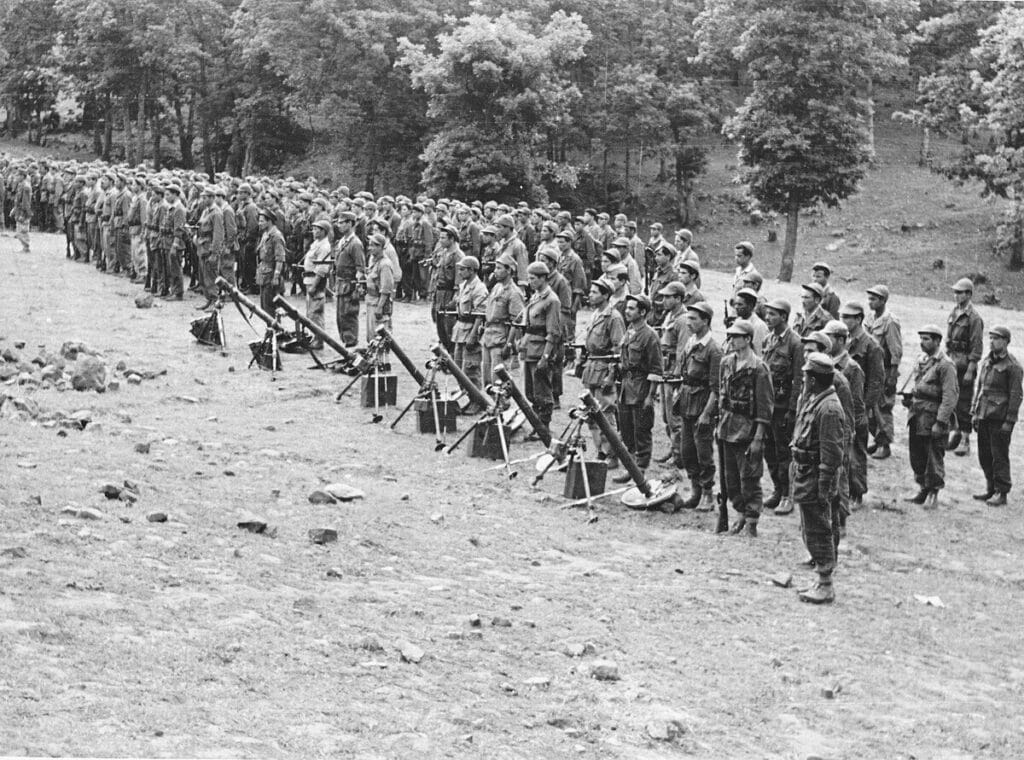

La storia moderna offre tre precedenti illuminanti, non per analogia meccanica, ma per struttura, che mostrano come la pace, quando segue una lunga guerra asimmetrica, tenda a rivelarsi un processo ambiguo, un passaggio che separa il silenzio delle armi dal rumore della politica.

Il primo esempio è quello dell’Algeria e degli accordi di Evian del 1962, in cui la Francia di De Gaulle, esausta e delegittimata, concesse all’Algeria l’indipendenza dopo otto anni di guerra brutale; gli Accordi di Évian sancirono il ritiro delle forze francesi e il riconoscimento del nuovo Stato, ma non la riconciliazione. Le violenze continuarono, in forme più sottili, nei rapporti tra europei rimasti in Algeria e la nuova élite nazionale; si scoprì, dunque, che la pace concessa da una potenza coloniale tende a creare ulteriore divisione e conflitto.

Come allora, anche nel caso israelo-palestinese il rischio è che un cessate il fuoco si limiti a delimitare (con scarsa efficacia del resto) spazi e poteri, senza affrontare la reale radice del problema, il diritto dei popoli a convivere non solamente sullo stesso suolo, ma nella stessa memoria.

Un secondo esempio, poi, proviene dall’accordo che pose fine alla guerra d’indipendenza irlandese, che garantì l’autonomia ma non l’unità; l’Irlanda del Nord, in effetti, rimase sotto la sovranità britannica, generando una divisione interna che avrebbe innescato un conflitto civile e, decenni più tardi, l’emersione di movimenti eversivi. La lezione, sia per Israele che per Hamas, è evidente, e una pace percepita come ingiusta da una parte della popolazione non porta stabilità ma ulteriore divisone.

Il piano di partizione delle Nazioni Unite del 1947, nato per risolvere il problema della coabitazione, lo rese strutturale; nonostante dieci anni prima la Commissione Peel avesse già sottolineato l’incompatibilità tra la comunità araba e quella ebraica, le Nazioni Unite scelsero di creare due Stati, con confini imposti dalla parte più forte. I confini tracciati sulle mappe si tradussero in esodi, villaggi distrutti, e una diaspora permanente; la comunità internazionale imparò (o avrebbe dovuto imparare) che la pace imposta dall’alto, senza un consenso radicato, genera nuove guerre.

Tra Passato e Presente – il Rischio di una Pace Amministrata

L’accordo odierno tra Israele e Hamas, mediato da Egitto, Qatar e Stati Uniti, ricalca molte delle caratteristiche tipiche delle ‘paci amministrate’ post-colonialiù, segnate da mediazione esterna, fasi progressive, e soprattutto assenza di una visione politica comune. È un modello di pace che preenta evidenti somiglianze con un un meccanismo burocratico, più che a una trasformazione morale o politica.

Gli accordi prevedono scambi di ostaggi e prigionieri, pause nei bombardamenti, e una graduale apertura umanitaria di Gaza, senza però affrontare la questione fondamentale, su cui non esiste un reale accordo, ovvero chi governerà Gaza dopo la guerra, e quale sarà il destino politico del popolo palestinese.

Invece, sarebbe necessario un referendum delle popolazioni interessate, che però non è possibile nelle condizioni attuali; Israele, pur ottenendo un momentaneo calo della pressione internazionale, rischia di trovarsi di fronte a un vuoto di potere che nessuno Stato arabo vuole colmare. Hamas, anche se indebolito militarmente, può sopravvivere come idea, come narrazione identitaria, o nascosto in altri gruppi o fazioni, pronto a riemergere al momento opportuno.

Le potenze mediatrici, abituate a gestire le crisi ma non a risolverle, tenderanno a congelare la situazione sotto l’etichetta della ‘stabilità’, una situazione altamente volatile (ma apparentemente senza conflitti) pronta a diventare un conflitto aperto senza preavviso.

Il Tempo della Pace – tra Realpolitik e Riconciliazione

Le guerre finiscono quando qualcuno decide che non conviene più continuare a combattere, ma la pace, invece, inizia solamente quando le società trovano il coraggio di riconoscersi a vicenda; si tratta del punto dirimente di molti processi negoziali contemporanei, in cui si negoziano confini, scambi di prigioneri e garanzie di sicurezza, ma raramente si negozia la memoria. E senza una memoria condivisa, la pace rimane un accordo amministrativo molto debole, difficilmente sostenibile nel lungo termine.

Israele e Hamas potranno forse sospendere le armi, ma il conflitto continuerà finché non si riconoscerà la legittimità del dolore dell’altro; questa è la lezione che nessuna potenza coloniale, da Londra ad Algeri, ha mai davvero imparato. Non si può governare un popolo ferito, e tantomeno disperato, e la pace, per essere duratura, ha bisogno di una grammatica nuova, fatta non di confini ma di responsabilità reciproca e condivisa.

Un atteggiamento pragmatico, come quello statunitense, può servire ad ottenere una tregua (si tratta di un risultato imporrtante ovviamente), ma la pace deve essere costruita dal basso, e dall’interno, non può essere imposta da una potenza esterna o con un atto amministrativo.

Conclusione

Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è, in ultima analisi, un frammento di tregua dentro una lunga storia di incomprensioni e di conflitto; le possibiltà di una pace reale e sostenibile sono legate alla capacità di esprimere una visione politica capace che, oltre alla sicurezza, garantica anche giustizia, memoria e dignità.

L’accordo del 9 Ottobre rappresenta una tappa fondamentale, ma deve essere accompagnato da un lungo percorso verso la riconciliazione; in caso contrario, si sta preparando una nuova guerra, che si inserirebbe in un ciclo vizioso difficile da interrompere senza un evento eccezionale, come un confiltto mondiale.

Da questo punto di vista, sarà fondamentale l’apporto e il sostegno della comunità internazionale, che però si trova attualmente divisa sul futuro di questa regione; la creazione di uno Stato Palestinese non appare credibile nelle condizioni attuali, in cui la sola certezza è l’incertezza cronica.

Letture Consigliate

- Cohen, M. J. (Ed.). (2020). The British Mandate in Palestine: A Centenary Volume, 1920-2020. Routledge.

- Pearson, F. S. (2017). “Cultural Factors in Peacemaking: The Israeli-Palestinian Context.” Israel Affairs, 23(3), 525-544.

- Schayegh, C., & Arsan, A. (2015). The Routledge Handbook of the History of the Middle East Mandates. Routledge.