Lo statuto islamico (sharia) o autoritario di uno Stato incide profondamente sul rispetto delle libertà fondamentali e sulla fornitura di servizi essenziali; tuttavia, i Paesi con uno statuto islamico tendono a restringere maggiormente, o addirittura a non riconoscere nemmeno i diritti fondamentali. Ad un maggior rigore di applicazione della legge islamica, in effetti, corrispondono indicatori demografici e sociali peggiori rispetto a quelli che si possono osservare negli Stati autoritari laici.

The Islamic (shariah) or authoritarian status of a state profoundly affects the respect for fundamental freedoms and the provision of essential services; however, countries with an Islamic status tend to restrict fundamental rights more, or even not recognise them at all. Indeed, a stricter application of Islamic law corresponds to worse demographic and social indicators compared to those observed in secular authoritarian states.

Introduzione

Il rapporto tra diritto, religione e autoritarismo rappresenta uno dei temi più complessi e controversi nello studio delle scienze politiche e sociali; si osserva, in particolare, che l’applicazione della sharia (la legge islamica) come fondamento normativo e istituzionale di alcuni stati solleva interrogativi cruciali sullo sviluppo umano, l’istruzione, i diritti civili e la qualità della vita delle popolazioni coinvolte. Quando si confrontano questi sistemi con quelli di regimi autoritari laici, come i regimi comunisti, emergono differenze che aiutano a comprendere meglio il ruolo che le ideologie (religiose o secolari) esercitano sulla società.

Questo breve saggio intende analizzare tali correlazioni con un approccio comparativo e multidimensionale; ad una analisi (semplificata) di dati ed evidenze empiriche, si accompagna una riflessione più umana e narrativa, la realtà della vita nei regimi comunisti o islamici. Può succedere, in effetti, che uno statuto ‘islamico’ formale non sia seguito da una rigida applicazione della legge islamica, per motivazioni storiche o contingenti.

La Sharia come Ordine Normativo

La sharia non è un codice unico e monolitico, ma un insieme di principi religiosi, morali e giuridici tratti dal Corano, dalla Sunna (detti del profeta Muhammad) e dall’interpretazione degli studiosi islamici (fiqh). Nella pratica politica contemporanea, però, alcuni stati hanno scelto di adottare versioni particolarmente rigide di questa legge, facendone il pilastro dell’ordinamento statale. Afghanistan, Arabia Saudita e, in parte, Iran rappresentano esempi di contesti in cui la sharia plasma le istituzioni e regola la vita sociale.

L’applicazione letterale della sharia comporta spesso restrizioni significative alla libertà individuale, come limitazioni alla libertà di espressione, vincoli alla mobilità e al lavoro delle donne, punizioni corporali per reati considerati minori (o non considerati reati) secondo il diritto internazionale, e restrizioni severe sui diritti delle minoranze religiose. Una giustificazione fornita è quella della conformità alla volontà divina, che diventa criterio supremo di legittimità politica; una seconda giustificazione addotta è l‘armonia della società, che si traduce nella ‘necessità’ di preservare la legge islamica posta a fondamento della vita sociale.

L’adozione esplicita della sharia ha ripercussioni enormi sulla vita delle persone, e specialmente delle donne, e coinvolge il diritto a studiare, lavorare o scegliere liberamente il proprio percorso di vita; questi ambiti, che in Occidente vengono considerati parte integrante e non alienabile della libertà personale, dipendono, invece, dall’interpretazione di versetti religiosi da parte delle autorità. La dimensione umana, spesso invisibile nelle statistiche, diventa fondamentale per comprendere il reale impatto della legge islamica.

Regimi Autoritari Laici – Il Caso Comunista

I regimi autoritari laici, come quelli di Cina, Vietnam, Corea del Nord, Cuba e, storicamente, l’Unione Sovietica, fondano la propria legittimità su ideologie secolari e materialiste; anche se esse non riconoscono il pluralismo politico, questi governi hanno spesso promosso l’istruzione universale, la salute pubblica e, almeno in alcuni casi, l’emancipazione femminile.

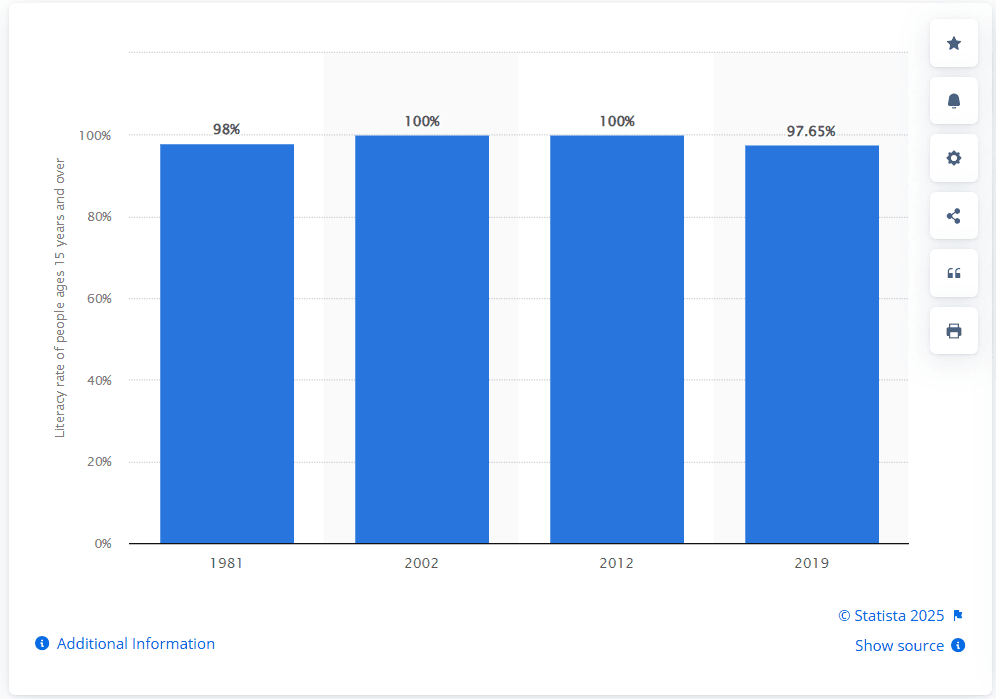

In Cina, il Partito Comunista ha mantenuto un rigido controllo politico, ma ha effettuato enormi investimenti in istruzione e infrastrutture; tale approccio ha consentito di avere una percentuale di alfabetizzazione superiore al 96%.

A Cuba, nonostante l’embargo e la povertà diffusa, il sistema sanitario e scolastico restano tra i più inclusivi dell’America Latina. In questi contesti, i diritti politici restano limitati, ma i diritti sociali trovano maggiore riconoscimento.

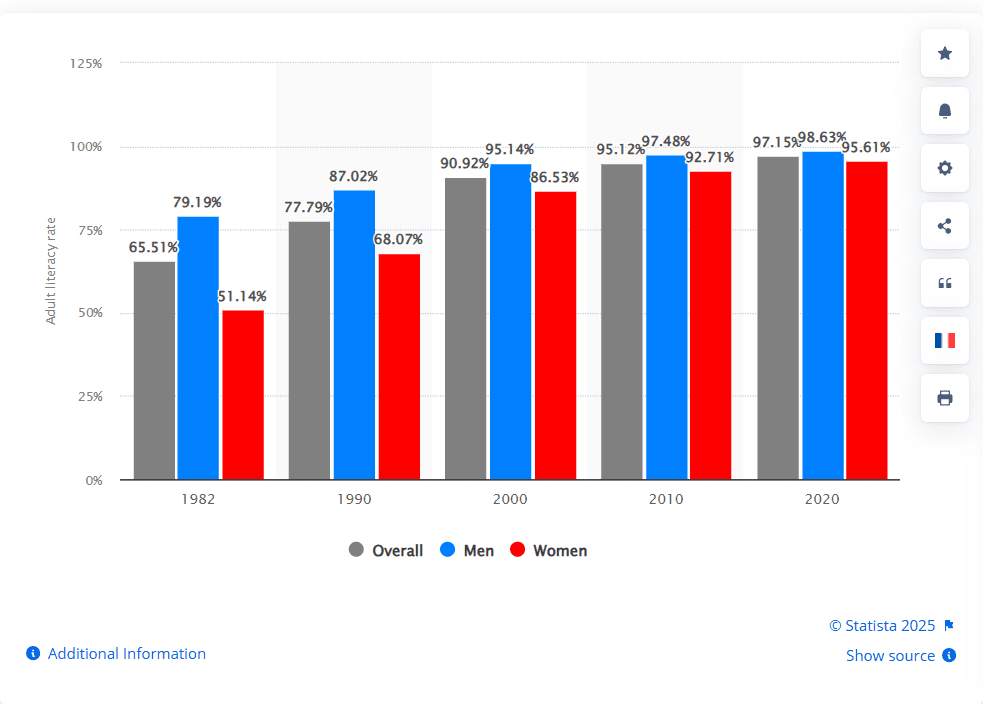

Come si vede dai due grafici riportati, le percentuali di alfabetizzazione degli adulti (15 anni e oltre) sono molto elevate, al contrario di quanto si osserva in Stati che hanno adottato uno statuto islamico, come l’Afghanistan (37%, ma con una forte disparità tra uomini e donne, secondo il rapporto UNESCO del 2022). Si tratta del Paese in cui la sharia viene applicata con maggiore rigore rispetto ad altre realtà, come l’Arabia Saudita, che pure ha fatto registrare ottimi risultati in termini di alfabetizzazione degli adulti, con percentuali del 99% circa secondo alcune stime.

Indicatori Demografici a Confronto

Gli indicatori demografici, come il tasso di alfabetizzazione, partecipazione femminile all’istruzione e al lavoro, aspettativa di vita, libertà civili, offrono un quadro comparativo eloquente.

- Istruzione: Nei paesi in cui vige una stretta applicazione della sharia, l’accesso all’istruzione femminile è spesso limitato o fortemente condizionato. In Afghanistan, dopo il ritorno al potere dei talebani, alle ragazze è stato nuovamente proibito frequentare scuole superiori e università. Nei regimi comunisti, al contrario, l’istruzione è considerata un pilastro dello sviluppo economico e della legittimazione ideologica.

- Diritti delle donne: Nei sistemi islamici integralisti, la condizione femminile è caratterizzata da vincoli stringenti alla libertà personale, spesso sanciti dalla legge. Nei regimi laici autoritari, invece, le donne hanno potuto accedere a ruoli pubblici, professionali e politici, anche se sempre sotto il controllo del partito.

- Salute e aspettativa di vita: Stati comunisti come Cuba mostrano indicatori sanitari paragonabili a quelli di paesi sviluppati. In Afghanistan e Yemen, invece, i sistemi sanitari sono cronicamente fragili, con mortalità infantile elevata e scarso accesso alle cure.

- Libertà civili: In entrambi i modelli, i diritti politici e la libertà di espressione sono limitati. Tuttavia, la natura della limitazione differisce: nei regimi religiosi, il confine è definito dalla dottrina; in quelli comunisti, dall’ideologia del partito.

Una Problema di Legittimazione

Perché esistono queste differenze? La chiave è nella fonte di legittimità. I regimi basati sulla sharia giustificano le proprie decisioni in nome dell’Islam e della sua ‘difesa’, mentre quelli comunisti lo fanno in nome della storia e del popolo. Le ideologie, tuttavia, possono anche presentare punti di contatto, specialmente quando si parla di controllo sociale e di obbedienza al leader e alla gerarchia (religiosa o del partito).

Per questa ragione, Paesi che sono apparentemente contrapposti, come la Corea del Nord (o la Cina) e Paesi islamici o a maggioranza islamica possono stabilire e rafforzare la cooperazione tra loro; esempi di questo fenomeno sono le relazioni tra l’Arabia Saudita e la Cina, o quelle tra l’Iran e la Corea del Nord.

L’appoggio di alcuni Paesi comunisti alle cause arabo/islamiche (come quella palestinese), poi, costituisce un ulteriore elemento di avvicinamento tra regimi apparentemente contrapposti; i regimi comunisti spesso reprimono le minoranze religiose, sia cristiane che islamiche, ma questo elemento sembra essere dimenticato in alcuni casi.

Il leader di un Paese a maggioranza islamica, o islamico tout court, deriva la propria legittimazione dall’appartenenza all’Islam (sunnita o sciita), e dalla sua capacità di essere percepito come guida religiosa, prima ancora che politica. Nei regimi autoritari, l’elemento decisivo è rappresentato dalla fedeltà al partito e/o alla dottrina del regime.

Impatto della Sharia e dell’Autoritarismo

Sia la sharia che altre ideologie rappresentano strumenti che hanno un impatto significativo nella vita delle persone, e la limitazione delle libertà individuali, anche di base, come la scelta dell’abbigliamento o del cibo da consumare, sono enormi.

In termini di impatto, tuttavia, la sharia sembra produrre gli effetti più devastanti, in quanto il sistema di censura imposto appare decisamente superiore rispetto a quella che si può ritrovare negli Stati autoritari laici; sebbene la Corea del Nord rappresenti, probabilmente, una delle realtà più restrittive dell’attuale panorama politico odierno, essa riconosce formalmente alcuni diritti. Negli Stati islamici, invece, i diritti fondamentali non vengono nemmeno riconosciuti, ma si presume che la legge religiosa sia sovraordinata rispetto ad essi.

In Corea del Nord si possono trovare chiese e moschee, seppure in numero limitato e soggette a restrizioni significative; in Arabia Saudita, Yemen e Afghanistan, invece, la libertà religiosa è inesistente, e non è nemmeno permesso costruire o rinnovare un edificio religioso che non sia una moschea sunnita. Gli stati autoritari laici, in altre parole, si confrontano con la libertà religiosa (restringendola), mentre quelli islamici non la riconoscono nemmeno (di fatto o potenzialmente), seppure con differenze significative tra le realtà islamiche; in Arabia Saudita o in Afghanistan non esistono chiese o luoghi di culto differenti dalle moschee, e la fede cristiana deve essere esercitata in segreto e con estrema cautela.

Afghanistan e Indonesia

L’Afghanistan e l’Indonesia rappresentano due esempi di stati in cui l’Islam svolge un ruolo differente, in quanto, nel primo Paese la sharia viene applicata in maniera rigida (e non codificata), mentre nel secondo lo Stato è ufficialmente laico (l’Islam non è religione di Stato), con l’unica eccezione di Aceh, provincia in cui trova applicazione limitata la sharia.

Per queste ragioni, i due Paesi possono essere presi come esempi ‘estremi’ dei livelli di applicazione della legge islamica; dopo il ritorno dei talebani al potere (2021), l’Afghanistan è diventato (di fatto, ma non ufficialmente riconosciuto) uno Stato Islamico, una teocrazia vera e propria. All’apice dello Stato c’è un Emiro, che però compare raramente in pubblico, e ha un curriculum legato agli studi religiosi, e non alla militanza politica o alle azioni militari. Esiste poi un apparato amministrativo e militare che nessuno elegge o controlla, ma che può agire in maniera arbitraria, ed eseguono le istruzioni dei talebani. Il sistema giudiziario è informale, e non esistono codici o leggi scritte che determinano limiti o controlli per coloro che devono giudicare; l’intero sistema afghano, dunque, è sottoposto all’arbitrarietà della sharia, la cui applicazione e interpretazione non seguono criteri codificati o stabiliti con una certa precisione.

In Indonesia, al contrario, esiste un Presidente eletto dalla popolazione, un Parlamento anch’esso eletto, e una Corte Costituzionale; sebbene questo Paese non possa essere considerato una vera e propria democrazia, esso non è certamente uno Stato autoritario, e nemmeno islamico. L’Indonesia, al contrario dell’Afghanistan, si pone come una via mediana tra democrazia e autoritarismo, in quanto sono presenti elementi di entrambi i modelli, ma sono prevalenti i caratteri democratici.

Il vero problema, dunque, non consiste nella sharia, che può anche essere compatibile con uno Stato moderno, ma con la sua interpretazione e applicazione (spesso conservatrice e restrittiva); ad una maggiore rigidità e rigore corrisponde un modello di Stato che non si allontana solamente da una democrazia, ma anche dalla stessa idea di Stato moderno, retto da una legge codificata e da regole da essa (perlomeno) desumibili con una ragionevole certezza.

Conclusioni

Il confronto tra stati che applicano (più o meno) rigidamente la sharia e regimi autoritari laici rivela una tensione fondamentale; entrambi reprimono le libertà politiche, ma divergono profondamente nel trattamento dei diritti sociali ed economici. Nei primi, la religione diventa limite all’autonomia individuale, soprattutto femminile, ostacolando istruzione, lavoro e sviluppo umano. Nei secondi, l’ideologia politica soffoca il dissenso, ma lascia spazio a investimenti sociali che, almeno in parte, migliorano le condizioni di vita.

In definitiva, la correlazione tra livello di applicazione della sharia e indicatori demografici è fortemente negativa, soprattutto in termini di diritti delle donne e istruzione; al contrario, i regimi laici autoritari, pur rimanendo oppressivi sul piano politico, hanno mostrato una maggiore capacità di garantire servizi pubblici fondamentali, come l’istruzione e la sanità.

Per queste ragioni, non è sufficiente attribuire la qualifica di ‘islamico’ o ‘autoritario’ ad uno Stato, ma è sempre necessario indagare la sua struttura e le sue istituzioni; spesso, un rapido sguardo alla spesa pubblica risulta rivelatore delle priorità del governo, che può privilegiare l’investimento in armamenti oppure concedere uno spazio maggiore ai servizi essenziali, come la sanità e l’istruzione.

In definitiva, emerge che lo statuto islamico corrisponda a livelli peggiori di libertà e servizi fondamentali, coerentemente con la letteratura scientifica più recente (Altinors, 2021); in altre parole, la sharia (nella sua applicazione rigida) costituisce la peggiore forma di autoritarismo che possa essere concepita.

Letture Consigliate

- Altinors, G. (2021). Islam, authoritarianism, and underdevelopment: a global and historical comparison. Cambridge Review of International Affairs, 34(1), 137–140.

- Kaza, N. (2024). Sharia Law and Impact on Women, Human Rights, and Economy. Journal of Student Research, 13(2).

- Donno, D., & Russett, B. (2004). Islam, Authoritarianism, and Female Empowerment. What Are the Linkages? World Politics, 56(4), 582–607.