- Introduzione – La Commissione Peel

- Dalla Grande Guerra al Mandato Britannico

- La Diagnosi della Commissione Peel

- La Proposta di Partizione – Tre Stati per la Palestina

- Le Reazioni alla Proposta di Partizione

- Testimonianze Coeve della Proposta del 1937

- Conclusione

- Letture Consigliate

La Commissione Reale per la Palestina, nel 1937, aveva proposto una soluzione di partizione della Palestina del Mandato (Britannico) in tre Stati, ma essa venne giudicata impraticabile e abbandonata; essa, tuttavia, prepara il modello della successiva Risoluzione n. 181 del 1947, che prevede la creazione di uno stato ebraico e di uno arabo. Tale Risoluzione è in parte inapplicata e l’entità araba non è mai stata creata, dando origine al conflitto decennale tra Israele e Palestina.

The Royal Commission for Palestine, in 1937, had proposed a partition solution for Mandatory (British) Palestine into three states, but it was deemed impractical and abandoned; However, this prepares the model for the subsequent Resolution 181 of 1947, which provides for the creation of a Jewish state and an Arab state. This resolution was partially unimplemented, and the Arab entity was never created, leading to the decade-long conflict between Israel and Palestine.

Introduzione – La Commissione Peel

Nella storia del conflitto israelo-palestinese, poche date hanno assunto un valore simbolico paragonabile a quella del luglio 1937, quando la Palestine Royal Commission, istituita dal governo britannico e presieduta da Lord William Peel, rese pubblico il proprio rapporto. In quelle pagine si delineava, per la prima volta in forma ufficiale, l’idea che il territorio della Palestina mandataria fosse destinato non a un’unica soluzione politica, bensì a una spartizione radicale. La Commissione propose infatti di suddividere la regione in tre entità distinte; uno Stato ebraico di dimensioni ridotte ma con accesso al mare, uno Stato arabo che sarebbe confluito nella vicina Transgiordania, e una zona sotto amministrazione diretta britannica, comprendente Gerusalemme e i luoghi santi.

Si trattò di una rottura senza precedenti, in quanto l’ipotesi di partizione, che sarebbe divenuta un leitmotiv della ‘questione palestinese’ nei decenni successivi, nasceva dalla constatazione che le due comunità, araba ed ebraica, avevano maturato progetti politici inconciliabili e che il Mandato britannico non poteva più garantire un equilibrio. Il rapporto Peel non rappresentò soltanto un documento amministrativo; esso, al contrario, fu il primo tentativo di dare una risposta strutturale a una crisi che stava assumendo proporzioni sempre più drammatiche, e che avrebbe segnato in modo irreversibile la storia del Medio Oriente.

Dalla Grande Guerra al Mandato Britannico

Per comprendere la portata del piano del 1937 occorre tornare alla Prima guerra mondiale e alle promesse contraddittorie che la Gran Bretagna fece in quegli anni convulsi; dalla corrispondenza Hussein-McMahon (1915-16), emerge che Londra appoggiasse la creazione di un grande Stato arabo indipendente in cambio della rivolta contro l’Impero ottomano. Quasi in parallelo, con gli Accordi Sykes-Picot (1916), il territorio mediorientale veniva spartito in sfere d’influenza tra Gran Bretagna e Francia, in aperto contrasto con le aspettative arabe. Infine, nel 1917, la Dichiarazione Balfour prometteva l’istituzione di un ‘focolare nazionale ebraico’ in Palestina.

Alla fine del conflitto, la Società delle Nazioni affidò formalmente alla Gran Bretagna il Mandato sulla Palestina (1922/3), conquistata nel 1917 dal generale Allenby; tale regime amministrativo aveva una duplice finalità. Si trattava, da una parte, di garantire la tutela delle popolazioni autoctone arabe e, al contempo, di agevolare l’insediamento ebraico; l’equilibrio che si produsse, tuttavia, era fragile, e destinato a incrinarsi con l’aumento dell’immigrazione ebraica, alimentata dalle persecuzioni in Europa orientale e, a partire dagli anni Trenta, dall’ascesa del nazismo.

Le città palestinesi mutavano volto, nuove colonie agricole si diffondevano nelle pianure costiere e nella Galilea, e un’economia moderna si affermava parallelamente a quella tradizionale araba; per molti palestinesi, questa evoluzione significava disoccupazione, perdita di terre e marginalizzazione. Il risultato fu un crescente senso di frustrazione e ostilità, che culminò nella Grande Rivolta araba del 1936-1939, un movimento di massa che unì scioperi, manifestazioni e guerriglia sia contro gli ebrei che contro l’autorità mandataria britannica.

È in questo clima esplosivo che Londra decise di inviare una commissione d’inchiesta, guidata da Lord Peel, con l’obiettivo di comprendere le cause della rivolta e suggerire una possibile soluzione.

La Diagnosi della Commissione Peel

La Royal Commission ascoltò decine di testimoni, raccolse dati, e viaggiò nelle varie regioni del Paese, per poi emettere un verdetto finale, che riconosceva l’insostenibilità del Mandato britannico; non si trattava semplicemente di cattiva amministrazione, ma di una contraddizione strutturale tra gli obiettivi arabi e quelli sionisti.

Gli arabi palestinesi rivendicavano l’indipendenza e si opponevano a qualsiasi forma di entità ebraica autonoma; i sionisti, al contrario, miravano alla costruzione di uno Stato ebraico, il che implicava non soltanto libertà di immigrazione, ma anche controllo politico e territoriale. La Commissione, a tale proposito, osservò che ogni tentativo di conciliazione (come un’assemblea legislativa comune o una rappresentanza condivisa) era destinato a fallire. La realtà era che le due comunità non volevano convivere all’interno di un unico quadro politico.

Tale posizione viene espressa nella Relazione del 1937, in cui si afferma che

We doubt whether there is any country in the world where the position ‘of the Government is less enviable than that of the Government of Palestine, poised as it is above two irreconcilable communities, compelled to follow a path between them marked out by an elaborate, yet not very lucid, legal instrument, watched (at every step it takes by both contending parties inside the country and watched from outside by experienced critics on the Permanent Mandates Commission and by multitudes of Jews throughout the world.

Dubitiamo che esista un paese al mondo dove la posizione del governo sia meno invidiabile di quella del governo palestinese, sospeso com’è tra due comunità inconciliabili, costretto a seguire un percorso tra di esse tracciato da uno strumento giuridico elaborato, ma non molto lucido, osservato ad ogni passo da entrambe le parti in conflitto all’interno del paese e dall’esterno da esperti critici della Commissione Permanente dei Mandati e da innumerevoli ebrei in tutto il mondo.

Palestine Royal Commission, Report, London, July 1937, p. 136.

La conclusione a cui giunsero i commissari fu radicale, e l’unica possibilità era separare le due popolazioni, riconoscendo loro entità distinte; in questo senso, la Commissione Peel rappresentò una vera svolta concettuale, in quanto, per la prima volta si ammetteva ufficialmente che la Palestina non poteva rimanere indivisa.

La Proposta di Partizione – Tre Stati per la Palestina

Il cuore del rapporto era la proposta di spartizione, in qunto l’idea non si limitava a creare due Stati, ma delineava un assetto tripartito, che rispondeva sia alle esigenze locali che agli interessi imperiali britannici.

Lo Stato ebraico avrebbe compreso la pianura costiera da Haifa a Rehovot, la Galilea occidentale e parte della Valle di Jezreel; Si trattava delle zone più sviluppate, fertili e strategicamente importanti, dove la presenza ebraica era più consistente. Nonostante la ridotta estensione territoriale (circa un quinto della Palestina mandataria), lo Stato ebraico avrebbe avuto accesso al mare, risorse agricole moderne e una significativa possibilità di sviluppo economico.

Lo Stato arabo, invece, avrebbe incluso la Cisgiordania, la Galilea orientale e il vasto sud fino al deserto del Negev; tuttavia, non si sarebbe trattato di un’entità pienamente indipendente, ma l’idea era quello di unirlo al vicino Regno hashemita di Transgiordania, governato da Abd Allah. Londra sperava dunque di ridurre la frammentazione araba e, al tempo stesso, rafforzare un alleato fedele.

Infine, una zona sotto controllo britannico sarebbe rimasta al centro, e comprendeva Gerusalemme, Betlemme, Nazareth e un corridoio verso Giaffa; questa scelta rispondeva a motivazioni religiose (garantire la neutralità dei luoghi santi) e strategiche, permettendo alla Gran Bretagna di mantenere una presenza militare e politica in una regione cruciale per le rotte imperiali.

Questa soluzione a tre stati non era soltanto un compromesso fra interessi contrapposti, ma rifletteva la convinzione che la Gran Bretagna, pur riducendo il proprio impegno, non potesse abbandonare del tutto la Palestina, per non perdere prestigio e influenza in Medio Oriente.

Le Reazioni alla Proposta di Partizione

Le reazioni al piano furono immediate e profondamente divergenti.

Per i sionisti, la spartizione rappresentava un riconoscimento storico. Chaim Weizmann e David Ben Gurion, pur lamentando i confini ristretti e la mancanza di continuità territoriale, accolsero il piano come un passo in avanti. Per la prima volta, un organismo internazionale proponeva esplicitamente la creazione di uno Stato ebraico sovrano. Ben Gurion, in particolare, lo interpretò come una tappa iniziale: accettare una porzione ridotta avrebbe permesso in futuro di consolidarsi e ampliare i confini. Non mancavano voci contrarie, soprattutto tra i sionisti revisionisti guidati da Jabotinsky, che giudicavano inaccettabile uno Stato minuscolo e frammentato. Tuttavia, il movimento sionista nel suo complesso guardava con favore a quella che appariva come una legittimazione storica senza precedenti.

Gli arabi palestinesi, al contrario, reagirono con fermezza e indignazione, e l’Alto Comitato Arabo, guidato da Haj Amin al-Husseini, rifiutò senza appello la proposta; per gli arabi, la Palestina era (e rimane) una terra indivisibile. Accettare la spartizione avrebbe significato riconoscere la legittimità del sionismo e rinunciare a gran parte delle zone più fertili e strategiche. Inoltre, la prospettiva di un trasferimento forzato di popolazioni, menzionata dalla Commissione come opzione possibile, suscitava timori profondi, in quanto significava legittimare espulsioni e migrazioni obbligate, inaccettabili per la leadership araba.

La Gran Bretagna, infine, oscillò tra interesse e scetticismo, in quanto, da un lato, la spartizione sembrava una via per ridurre le tensioni e mantenere una presenza limitata; allo stesso tempo, tuttavia, le difficoltà tecniche, il rifiuto arabo e i rischi diplomatici convinsero Londra a non perseguire con decisione il piano. Per questa ragione, nel 1938, la Woodhead Commission dichiarò il progetto impraticabile, e poco dopo la Gran Bretagna tornò ad una politica restrittiva sull’immigrazione ebraica con il Libro Bianco del 1939, che limitava severamente l’ingresso di profughi, proprio negli anni in cui in Europa la persecuzione nazista raggiungeva il suo apice.

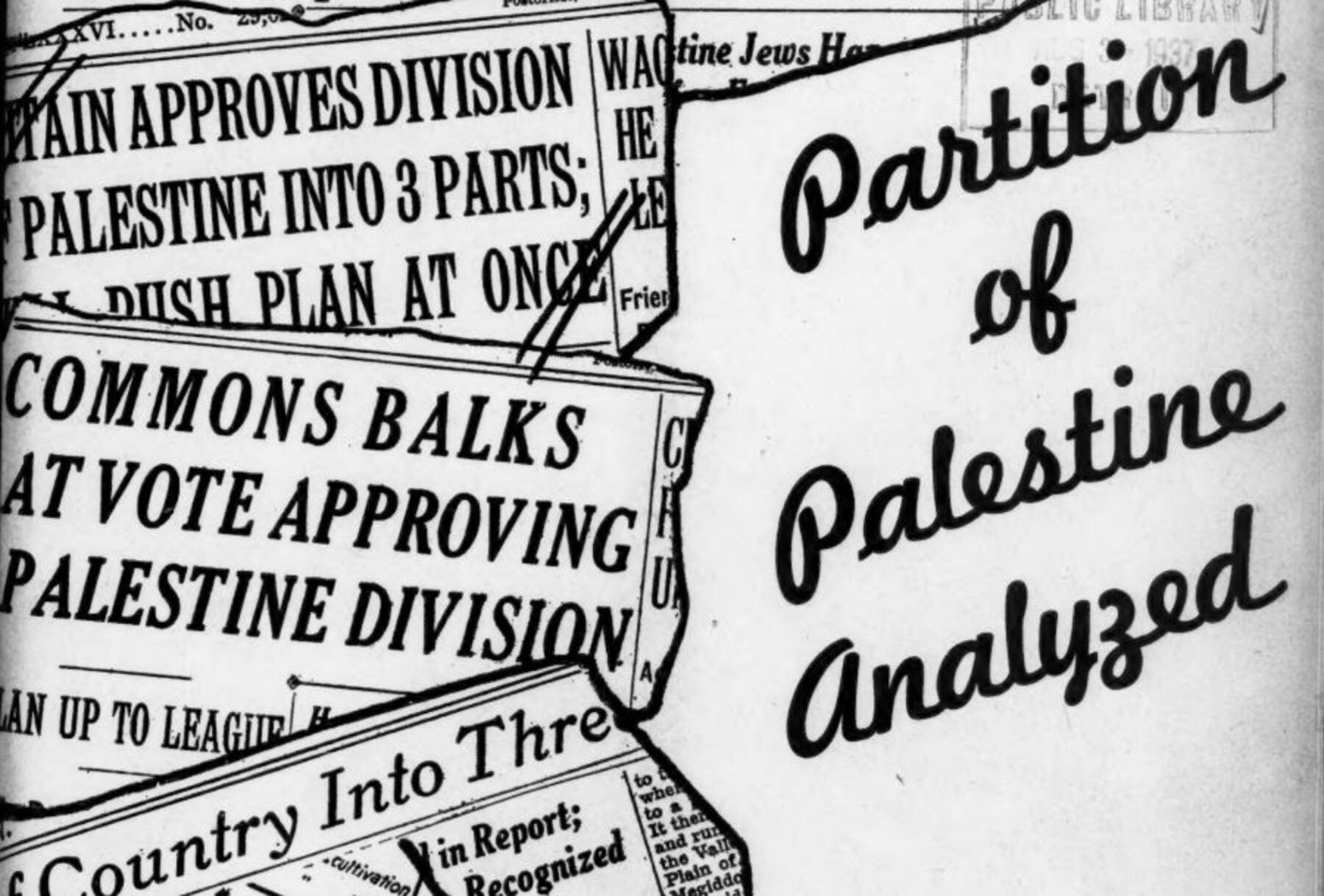

Testimonianze Coeve della Proposta del 1937

La tripartizione propsta nel 1937 dalla Commissione Peel innescò reazioni nel mondo intero, come testimoniano le pagine del ‘Jewish Frontier’;

Secondo questo articolo,

Arab Papers Comment.

The partition robs the Arab State of its harbors, according to Al Liwa, organ of the

Grand Mufti, which declares that the Arabs will not be pushed into the hills

constituting only a minority group. Falastin, Christian-Arab daily, urges re- straint and patience until the convening of the World Zionist Congress, whose decision will have an important influence on the partition scheme. Falastin also points out that there is required the procedure of going to the League of Nations and the long negotiations of preparing for partition.(…)

It is reported that the reaction of the

average Arab is that agreement with the Jews is preferable to partition.

Commenti sui giornali arabi

La spartizione priva lo Stato arabo dei suoi porti, secondo Al Liwa, organo del Gran Mufti, che dichiara che gli arabi non saranno spinti sulle colline, costituendo solo una minoranza.

Falastin, quotidiano arabo-cristiano, esorta alla moderazione e alla pazienza fino alla convocazione del Congresso Sionista Mondiale, la cui decisione avrà un’influenza importante sul piano di spartizione. Falastin sottolinea inoltre che è richiesta la procedura di rivolgersi alla Società delle Nazioni e le lunghe negoziazioni per preparare la spartizione.(…)

Viene riportato che la reazione prevalente nella popolazione araba è favorevole ad un accordo con gli ebrei, piuttosto che la spartizione.

The Jewish Frontier, August 1937, p. 2.

Tra le rezioni scettiche, si segnala quella della stampa statunitense,

American Dailies Rap Partition Plan.

The New York Times writes editorially:

“More than 200,000 Arabs will be included in the Jewish State and some Jews

will be within the new Arab State. This, surely, will create a troublesome and haz- ardous situation. The Polish Corridor, Memel, Danzig, Upper Silesia, Transylvania—these are all familiar examples of

sore spots created by the isolation of na- tionals in similar partition programs. The

commission’s suggestion that minority friction might be eased by wholesale exchange

of land and populations serves but to emphasize the imminence of this friction…

Bitter irredentism will be inevitable.

I quotidiani americani criticano il piano di partizione.

Il New York Times scrive editorialmente:

“Più di 200.000 arabi saranno inclusi nello Stato ebraico e alcuni ebrei saranno all’interno del nuovo Stato arabo. Questo, sicuramente, creerà una situazione problematica e pericolosa. Il corridoio polacco, Memel, Danzica, l’Alta Slesia, la Transilvania: sono tutti esempi familiari di punti dolenti creati dall’isolamento di nazionalità in programmi di spartizione simili. Il suggerimento della commissione secondo cui le frizioni tra minoranze potrebbero essere alleviate da uno scambio massiccio di terre e popolazioni serve solo a sottolineare l’imminenza di queste frizioni…

L’irredentismo amaro sarà inevitabile.

The Jewish Frontier, August 1937, p. 2.

Anche la stampa polacca era contraria al piano di spartizione proposto nel 1937, anche se per altre ragioni,

Yiddish Press in Poland.

The Moment, Warsaw Yiddish Daily, said: “The benefits conferred on the Jews by the proposed Jewish State are highly questionable, while the disadvantages of the plan are so great that it is impossible to

overlook them. When the Royal Commission’s proposals are understood, the Jews will be faced with a series of grave prob- lems.” Equally strong against the proposal is Dos Naie Wort, organ of the Labor

Zionists in Poland. Its position was stated editorially thus: “Although England is too strong to be fought, we cannot accept the act of unilateral violation of a solemn contract. We did not expect the Jewish State to be so mutilated that there would be no breathing space in it. If the proposed frontiers are not changed we will start a bitter fight.

Stampa yiddish in Polonia.

The Moment, quotidiano yiddish di Varsavia, ha dichiarato: “I benefici conferiti agli ebrei dal proposto Stato ebraico sono altamente discutibili, mentre gli svantaggi del piano sono così grandi che è impossibile ignorarli. Quando le proposte della Commissione Reale saranno comprese, gli ebrei si troveranno di fronte a una serie di gravi problemi. Altrettanto forte contro la proposta è Dos Naie Wort, organo dei sionisti laburisti in Polonia. La sua posizione fu dichiarata editorialmente così: “Sebbene l’Inghilterra sia troppo forte per essere combattuta, non possiamo accettare l’atto di violazione unilaterale di un solenne contratto. Non ci aspettavamo che lo Stato ebraico fosse così mutilato da non avere spazio vitale. Se i confini proposti non vengono modificati, inizieremo una lotta aspra.

The Jewish Frontier, August 1937, p. 2.

La proposta di spartizione, dunque, non piace, e incontra il rigetto non solamente degli arabi, ma anche di una parte degli ebrei e dei Paesi stranieri, Stati Uniti d’America in primis; l’osservazione del NYT appare decisamente attuale.

Conclusione

Il rapporto della Palestine Royal Commission del 1937, sebbene generalmente poco conosciuto, rappresenta una pietra miliare nella storia del conflitto israelo-palestinese; nella quasi totalità dei dibattiti pubblici, il riferimento è alla successiva risoluzione delle Nazioni Unite, la n. 181 del 1947. Quest’ultima, in effetti, deriva proprio dal Rapporto del 1937 che venne abbandonato e ritenuto impraticabile; ciò nonostante, il modello introdotto è stato mantenuto, seppur modificato.

Dalla soluzione a ‘tre Stati’, ebraico, palestinese, e britannico, si è passati ad una formula a ‘due Stati’, che però risulta impraticabile anch’essa; nonostante essa venga proposta dalla quasi totalità degli esperti e analisti come soluzione per la crisi, le osservazioni riportate in precedenza sembrano applicabili allo stesso modo. Gli arabi/musulmani non accetteranno mai una riduzione del ‘territorio storico’, quello del Mandato Britannico, mentre gli ebrei non potranno mai accettare tale proposta per i medesimi motivi; probabilmente, una possibile soluzione sostenibile potrebbe giungere da un’analisi attenta del Rapporto del 1937, che rimane attualissimo e ancora inesplorato.

Letture Consigliate

- Black, I. (2017). Enemies and Neighbours: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917-2017. Allen Lane.

- Sinanoglou, P. (2024). Partitioning Palestine: British Policymaking at the End of Empire. The University of Chicago Press.

- Khalidi, W. (2021). Partition of Palestine: From the Great Revolt 1937-1939 until the Nakba 1947-1949. Institute for Palestine Studies. USA.

[…] Il conflitto israelo-palestinese ha una genesi precisa, e non si tratta di una semplice contesa di territori, ma del prodotto di un esperimento politico tipicamente novecentesco, la gestione coloniale di un territorio attraverso promesse contraddittorie, linee tracciate da potenze esterne e un’amministrazione che alternava paternalismo e cinismo. Durante il Mandato britannico (1920–1948), Londra fu contemporaneamente garante della ‘casa nazionale ebraica’ promessa dalla Dichiarazione Balfour, e, allo stesso tempo, amministratrice di una popolazione araba cui si prometteva autodeterminazione. Quell’ambiguità, derivante dai rapporti di forza coloniali, presupponeva la possibilità di governare due realtà incompatibili, quella ebraica e quella araba, e gettò le basi di un dualismo irriducibile; già il Rapporto Peel del 1937, in effetti, aveva sottolineato che le due fazioni erano incompatibil… […]